どうする家康から続く、大河ドラマに潜む茶道風景シリーズ。

『べらぼう』に見る茶道風景

江戸時代、徳川家治、田沼意次の時代の吉原を描いた物語。

横浜流星さんが、蔦屋重三郎を好演されています。

清々しい演技で、結構引き込まれています。

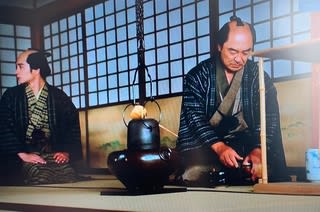

第3回目に、吉原の旦那衆が集まる場で茶を点てる風景がありました。

なんと、風炉の釣釜。

釣釜といえば、裏千家では3月〜4月、炉の季節に

ゆらゆらと揺れる風情を楽しみながらお稽古しますが、

こんな風に風炉でも使えるとは目から鱗でした。

ということで、ググってみたところ、

利休様の時代は炉風炉問わず、釣釜は使われていたようです。

もう少し詳しく調べようと思っています。

人間、既定観念に縛られているものですね。

茶についても決まりや型があっても、それを学んだあとは、いざという時に

臨機応変にしなやかに振る舞えるのが大事と思うので、いい気づき、勉強になりました。

茶を点てる高橋克実さんのお手元、綺麗でした。

いらつく気持ち(この後、怒りから後ろに控える長男に鉄拳が下され、重三郎も引き摺り出され階段から落とされそうになるのです)が茶を点てる手に表れていて、あの抹茶の味やいかに?😆

風炉の中の灰と炭の様子も拝見したい!と思いました。

これからも吉原の悲しくも艶やかな様子と、江戸時代の茶の風景を楽しみにしながら

べらぼうを拝見したいと思います。