昨日に続いてダブル・エントリ・・・・。

今日は、「りゅう」の通う特別支援学校のPTA行事として地元のアマチュア吹奏楽団のコンサートがありました。昨年度に続いて、二度目です。4人で出かけました。始まって間もなく、「けん」がスネ始めて(実は、今日は朝から絶不調、不機嫌でした)、ぐちゃぐちゃ言い出し、前に坐ってた人の髪の毛を引っ張る始末。外に連れ出しました。昨日も行った踏み切りがすぐ近くなので、とりあえず連れて行きました。通過列車を2つ見て、ちょっとは落ち着いた様子。会場(体育館)に戻ったときは、すでにコンサートは終盤。アンコール曲の最中でした。ですので、私は今回のプログラム、全然聴いてません。コンサート後は、近くのスーパーでいろいろ買って、これまた昨日と同じ(場所は違いますが)斎宮の駅近くで車内食事。いやはや、我が家のいつものパターンですな。それにしても、エエ日でした。空高く風暖かく菜の花満開で、春ももうすぐそこまで・・・と言う感じ(でも、また寒くなるって言ってましたね)。

ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第16番 作品135

演奏:ベルリン弦楽四重奏団(ズスケ・カルテット・ベルリン)

録音:1976年

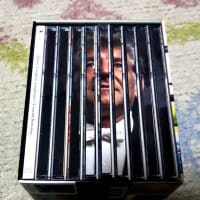

ズスケ・カルテットのベートーヴェン全集(国内バラ売り盤)を1枚目から順に聴いています。今日、2枚目まで聴きました。

どういうわけか(収録時間の関係か何なのか調べてませんが)初期の作品18の6曲中、5番まで済んだら次は最後の16番でした。

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集、レコードで持ってたバリリは、いずれCDで買い直しか?と売り払いましたし、アマデウスの全集もイマイチ馴染めず手離しました。今、手元にあるのは当演奏とアルバン・ベルクのものです。

後期の弦楽四重奏曲は、その音を聴く前から(特に作品132については)中一の時に読んだ諸井三郎著の「ベートーヴェン」(旺文社文庫)にて、「彼の作品中、何か特別な位置にある優れた作品である」とインプットされてました。

で、実際にレコードにて聴く時も妙に身構えてたことを思い出します。その頃、ほば同時に13番、14番も聴きましたが、当時は、その絶叫するような響きや崩壊したようなメロディについていけず、なかなか馴染めなかったです。

初期からラズモフスキーあたりまではよかったのですが・・・。でも、この135は、後期作品中で唯一、当時の私の耳にも優しく入って来てくれた曲でした。

これは、晩年のベートーヴェンの、何かふっきれて、どんな苦しいことでも笑いとばせるようになったかのような明るさと軽さに満ちた名曲ですね。

第2楽章の楽譜面(づら)は第9交響曲のスケルツォによく似ていますが、軽やかさとユーモアはこっちの方が勝ってます。

トスカニーニ指揮の弦楽合奏版でずっと以前から知ってた第3楽章も、平和で安らかな気分に満ちていて、そういう面では晩年の諸作品の緩徐楽章とも一線を画していると思います。ここには、一点の曇りも不安のかけらもない。

で、いつもながら自分流の妄想、想像をたくましくさせてくれる例の終楽章が来ます。

「苦しんでした決心」(ようやくついた決心)という謎めいたタイトルがつけられ、2つの動機に丁寧に「そうであらねばならぬか?」「そうであらねばならぬ」と、ベートーヴェン自身による命名があります。

何なんでしょうね?

専門家でも諸説紛々ですから、考えるだけ時間の無駄ですが、自分流の誇大妄想、拡大解釈を楽しんで聴いてます。

これは、数多の苦難を越えてきて今や悟りの境地に辿り付いたかと思えたベートーヴェンの心中に、実はまだ捨てきれないある願望が残っていて、ここで彼は、それを本当に捨てて笑い飛ばせるか否か、自問自答してたのですよ。

アレグロに入った途端に、それは吹っ切れて微塵もなくなるのですが、第5交響曲のように再現部で形を変えて蘇って来てるのは、実は自己パロディですね。彼は、ここで、かつて生真面目に運命と対峙していた自身の姿をもパロって回想しているのですね。

最後の歌劇の最後の最後で「人生、みんな冗談さ」と笑い飛ばしたヴェルディの先駆を行ってたのですよ・・・・なんて妄想も有りな、純で高貴で清清しい境地の作品ですね、これは。

今日は、「りゅう」の通う特別支援学校のPTA行事として地元のアマチュア吹奏楽団のコンサートがありました。昨年度に続いて、二度目です。4人で出かけました。始まって間もなく、「けん」がスネ始めて(実は、今日は朝から絶不調、不機嫌でした)、ぐちゃぐちゃ言い出し、前に坐ってた人の髪の毛を引っ張る始末。外に連れ出しました。昨日も行った踏み切りがすぐ近くなので、とりあえず連れて行きました。通過列車を2つ見て、ちょっとは落ち着いた様子。会場(体育館)に戻ったときは、すでにコンサートは終盤。アンコール曲の最中でした。ですので、私は今回のプログラム、全然聴いてません。コンサート後は、近くのスーパーでいろいろ買って、これまた昨日と同じ(場所は違いますが)斎宮の駅近くで車内食事。いやはや、我が家のいつものパターンですな。それにしても、エエ日でした。空高く風暖かく菜の花満開で、春ももうすぐそこまで・・・と言う感じ(でも、また寒くなるって言ってましたね)。

ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第16番 作品135

演奏:ベルリン弦楽四重奏団(ズスケ・カルテット・ベルリン)

録音:1976年

ズスケ・カルテットのベートーヴェン全集(国内バラ売り盤)を1枚目から順に聴いています。今日、2枚目まで聴きました。

どういうわけか(収録時間の関係か何なのか調べてませんが)初期の作品18の6曲中、5番まで済んだら次は最後の16番でした。

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集、レコードで持ってたバリリは、いずれCDで買い直しか?と売り払いましたし、アマデウスの全集もイマイチ馴染めず手離しました。今、手元にあるのは当演奏とアルバン・ベルクのものです。

後期の弦楽四重奏曲は、その音を聴く前から(特に作品132については)中一の時に読んだ諸井三郎著の「ベートーヴェン」(旺文社文庫)にて、「彼の作品中、何か特別な位置にある優れた作品である」とインプットされてました。

で、実際にレコードにて聴く時も妙に身構えてたことを思い出します。その頃、ほば同時に13番、14番も聴きましたが、当時は、その絶叫するような響きや崩壊したようなメロディについていけず、なかなか馴染めなかったです。

初期からラズモフスキーあたりまではよかったのですが・・・。でも、この135は、後期作品中で唯一、当時の私の耳にも優しく入って来てくれた曲でした。

これは、晩年のベートーヴェンの、何かふっきれて、どんな苦しいことでも笑いとばせるようになったかのような明るさと軽さに満ちた名曲ですね。

第2楽章の楽譜面(づら)は第9交響曲のスケルツォによく似ていますが、軽やかさとユーモアはこっちの方が勝ってます。

トスカニーニ指揮の弦楽合奏版でずっと以前から知ってた第3楽章も、平和で安らかな気分に満ちていて、そういう面では晩年の諸作品の緩徐楽章とも一線を画していると思います。ここには、一点の曇りも不安のかけらもない。

で、いつもながら自分流の妄想、想像をたくましくさせてくれる例の終楽章が来ます。

「苦しんでした決心」(ようやくついた決心)という謎めいたタイトルがつけられ、2つの動機に丁寧に「そうであらねばならぬか?」「そうであらねばならぬ」と、ベートーヴェン自身による命名があります。

何なんでしょうね?

専門家でも諸説紛々ですから、考えるだけ時間の無駄ですが、自分流の誇大妄想、拡大解釈を楽しんで聴いてます。

これは、数多の苦難を越えてきて今や悟りの境地に辿り付いたかと思えたベートーヴェンの心中に、実はまだ捨てきれないある願望が残っていて、ここで彼は、それを本当に捨てて笑い飛ばせるか否か、自問自答してたのですよ。

アレグロに入った途端に、それは吹っ切れて微塵もなくなるのですが、第5交響曲のように再現部で形を変えて蘇って来てるのは、実は自己パロディですね。彼は、ここで、かつて生真面目に運命と対峙していた自身の姿をもパロって回想しているのですね。

最後の歌劇の最後の最後で「人生、みんな冗談さ」と笑い飛ばしたヴェルディの先駆を行ってたのですよ・・・・なんて妄想も有りな、純で高貴で清清しい境地の作品ですね、これは。

残念でしたね

もうすでに来年もするように動いています。

来年も卒業生もお誘いできるように引継ぎしておきますね!

お越し頂きありがとうございました。

来年も!いいですね。

私は別に同じ団体じゃなくてもいいのですが、あのような気楽に、そしてほんわかと楽しめる時間は絶対いいと思いますので期待大ですね。

でも、ほとんど完全ポランティアで来て下さる団体の皆さんには感謝ですよね。

ぱんださんもいろいろとご苦労様でした