「そのとき、マーラーを聴いた」シリーズ、自己満足もいささかしんどい境地でありますが、続けましょう。

マーラー/交響曲第4番

エヴァ・ヨハンソン(S)

管弦楽:デンマーク放送交響楽団

指揮:レイフ・セーゲルスタム

4番を初めて聴いたのは、ホーレンシュタイン盤(東芝セラフィム千円盤)だった。

中学3年だったと思う。

耳に親しみやすい曲だと思った。特に第3楽章が好きだった。

その後は、大学に行ってからワルター指揮ウィーン・フィル(シュヴァルツコップ共演)、クーベリックの2種を購入。

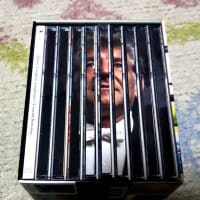

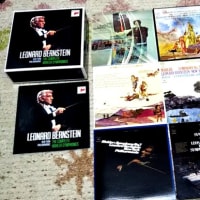

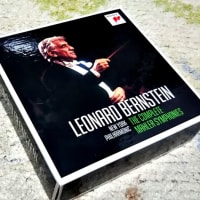

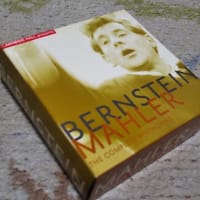

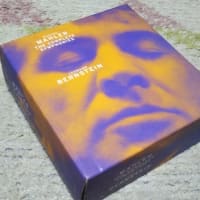

CDはバーンスタインNYP盤を最初に、その後、いろいろと。

76年のアバドのライヴは、寮の寒い部屋で炬燵に入ってじっくりと聴き入ったなぁ。

実演は聴いたことがない。

4番はレコード1枚に収まり買い易かったのだな。でも、あんまり思い入れはなかったようだ。

セーゲルスタム指揮デンマーク放送響のマーラーは、爆社などで買い集めた。

セーゲルスタムの指揮は変な言い方だが「分かり易い」と思う。

彼の演奏を、そんなにたくさん聴いているわけではないけど、今まで聴いた演奏では、いつも、そう感じた。

例えば、シベリウスはちょっと「演歌風」に聴こえた。

この4番でも、テンポを遅くとり、どの声部も「どうです?ここは、このように奏でるべきでしょう?」とでも言いたげに聴こえる。

響きは重厚で色彩感豊か。そして深刻さよりは音符への愛情みたいなものを強く感じてしまう。

でも「楽天的」と言うのはちょっと違うな。

単なる効果狙いではない、彼なりの読み込みで為し得たマーラーなんだろう。

第3楽章の最後の高揚ぶり、その後の平安な気分の描き方も「うむ、正解!」と思える。

ほんに、演奏行為とは人間味だな。人それぞれ。

終楽章でのソプラノ歌手は知らない人だけど、ちょっと、この曲には似つかわしくないと思えた。

バーンスタインがボーイ・ソプラノを起用しているのと対極にあるような雰囲気の歌唱(声質)だから。

その風貌に似合わず(失礼!)、キラキラと美しくデリカシーな音楽作りをするセーゲルスタムであるが、この独唱は脂が乗り過ぎで暑かった・・・・。

まあ、これも聴き手の好みの問題ですけど・・・。

マーラー/交響曲第4番

エヴァ・ヨハンソン(S)

管弦楽:デンマーク放送交響楽団

指揮:レイフ・セーゲルスタム

4番を初めて聴いたのは、ホーレンシュタイン盤(東芝セラフィム千円盤)だった。

中学3年だったと思う。

耳に親しみやすい曲だと思った。特に第3楽章が好きだった。

その後は、大学に行ってからワルター指揮ウィーン・フィル(シュヴァルツコップ共演)、クーベリックの2種を購入。

CDはバーンスタインNYP盤を最初に、その後、いろいろと。

76年のアバドのライヴは、寮の寒い部屋で炬燵に入ってじっくりと聴き入ったなぁ。

実演は聴いたことがない。

4番はレコード1枚に収まり買い易かったのだな。でも、あんまり思い入れはなかったようだ。

セーゲルスタム指揮デンマーク放送響のマーラーは、爆社などで買い集めた。

セーゲルスタムの指揮は変な言い方だが「分かり易い」と思う。

彼の演奏を、そんなにたくさん聴いているわけではないけど、今まで聴いた演奏では、いつも、そう感じた。

例えば、シベリウスはちょっと「演歌風」に聴こえた。

この4番でも、テンポを遅くとり、どの声部も「どうです?ここは、このように奏でるべきでしょう?」とでも言いたげに聴こえる。

響きは重厚で色彩感豊か。そして深刻さよりは音符への愛情みたいなものを強く感じてしまう。

でも「楽天的」と言うのはちょっと違うな。

単なる効果狙いではない、彼なりの読み込みで為し得たマーラーなんだろう。

第3楽章の最後の高揚ぶり、その後の平安な気分の描き方も「うむ、正解!」と思える。

ほんに、演奏行為とは人間味だな。人それぞれ。

終楽章でのソプラノ歌手は知らない人だけど、ちょっと、この曲には似つかわしくないと思えた。

バーンスタインがボーイ・ソプラノを起用しているのと対極にあるような雰囲気の歌唱(声質)だから。

その風貌に似合わず(失礼!)、キラキラと美しくデリカシーな音楽作りをするセーゲルスタムであるが、この独唱は脂が乗り過ぎで暑かった・・・・。

まあ、これも聴き手の好みの問題ですけど・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます