本来ならば「宇都宮氏」「中原バラバラ」のカテゴリーだが、今まで「小山氏」のカテゴリーに入れているのでそのまま続ける。

波多野義通の妹が源義朝の妻。

この「妹」には妻の妹も含まれると思う。

宇都宮宗綱の娘でかんがえてみると、何人姉妹かは不明であるが、系図には二人記載があった。

源朝長の母も波多野義通の妻の妹(宇都宮宗綱娘)とすると、

一番上の姉が(この人が波多野義通の妻の可能性ありヵ)、小山田有重に嫁いでいる。(小山田有重の父は秩父重弘・兄弟 畠山重能・千葉常胤室)

次の妹は源義朝に嫁ぎ、吉光女と源朝長を産み、その後は中原某氏に嫁いでいるヵ。

下の妹は寒河尼であろう。どなたかに嫁ぎ、後に小山政光の妻となる。結城朝光の母。

二人ではなく、三人以上の姉たちがいたとすると、宇都宮宗綱の娘が源義朝妻であった可能性が出てくる。

寒河尼の7歳の時に源朝長が誕生している。という事は、7・8歳以上年上の姉が二人いたはずと思うのだ。

しかし、その朝長の母が宇都宮氏の娘と限られているわけではなく、波多野義通にも他の妻があり、その波多野の兄弟にも妻がいて、義理の妹という条件に当てはまる女性はたくさんいる可能性も高い。本当の義通の妹もいたかもしれない。

また、義朝は多婚であり、其の外には大江広元の娘も、中原範兼の娘も義朝に嫁いでいて、中原範兼の娘は朝長を産んでいると言われている。

が、松田に住んでいたと言われているために、やはり波多野氏との関係が深いと思う。

さらに想像を膨らませると、その朝長の母が中原範兼の娘であるが波多野氏の養女となっていたのならばなど…と可能性は広がってしまい、わからなくなる。

ただ可能性として、寒河尼が乳母として頼朝を支えていたからには、絶対に裏切らない女性である安心感と接点があったはずである。それが、姉が義朝の妻であったことならば、非常に合点がいくと思う。

下記の著作に関しては、中原久経が1142年の頃40~50歳という年齢の決め方が間違っているのではないだろうか。

確かに「吾妻鑑」に「久經者、故左典厩の御時、殊に功有り。又、文筆に携ると云々。」とあり、義朝の右筆的存在であった。

ここからも全くの想像だが、

源義朝と同じくらいの年代であったか、年下であったような気がする。久経は1124年以降の生まれではないだろうか。

著作の中の、中原氏から中原氏へと養女縁組し、源義朝に嫁ぐ理由はなんであったのか。それとも幼い時分に養女となっていたのであろうか。

格が下の場合は、養女となって格を上げてから結婚する場合もあろうと思うが、この場合は範兼の方が年も上であり?である。

ここは、いったんおいて、進める。

その吉光女の母は、朝長を産み、松田に住んでいたようである。(波多野の姉を頼って住んだのだろうか?)

其の後義朝と朝長(16歳)が亡くなって、中原某に嫁いだのである。

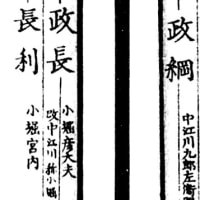

今までの説は、①義朝妻は波多野義通の妹であり、吉光女・朝長の母であったが、中原某に嫁ぎ「中原久経」を産み…

②義朝に嫁いだ女性の養父は中原久経であった。

私がもう一つ追加したい説は、(当たっていないかもしれないが…)

③義朝の妻が、吉光女と朝長を産み、朝長十六歳の時、義朝と朝長が没し、その後「中原久経」に嫁ぎ「経任」を産んだか、養子としてもらった。

吉光女・朝長の義理の兄弟となるのが「中原経任」。その経任の息が「経久」。

つまり、「経久」は義朝の元妻と中原久経の孫である。

これも確証はない。

ただ、久経と経久が、時代をつなぐように文書に登場しているからである。

この時代、どこから出てきたのかわからない中原経久が、突然幕府の中心人物たちと肩を並べることはないと思う。

祖父や父の人脈があってこそと思う。とすれば「中原久経」がいてこそだったような気がするのである。

久経は義朝の右筆という事は1156年から1160年に、義朝が院に出入りしていた時に久経と知り合ったのではないだろうか。

1144年あたりは、義朝は鎌倉周辺にいたはずである。なんせ義朝は坂東育ちの「上総曹司」である。

1158年に波多野義通と源義朝の仲が悪くなった際に、波多野義通の妹(吉光女と朝長の母)も松田に移ったのかもしれないし、元からずっと松田にいたのかもしれない。

この松田に関しては後で述べる。

つまり、それまでは中原久経は朝長の母となった女性とは面識がなかった可能性もあるし、1156年から1158年の間に会った可能性もある。

とくに朝長が松田殿と呼ばれていることを考えても、義朝妻は東国にいたと思われるのである。

但し、中原親能の母が波多野氏であったことを考えても、中原氏と波多野氏はつながりはある。

私はこのつながりは江州中原氏と大きく関係しているとみている。

話を戻すと、

義朝と朝長が没し、不憫に思った右筆の久経が救いの手を差し伸べたかとも思う。(③の説の追記)

中原範兼の娘との件も挙がっている。1142年康治元年には左近将監中原範兼となっており、義朝と接点はあったかもしれない。

こちらはこれから調べてみようと思う。

松田に関しては、昨夜論文を読んでいて「中原久経為子」というのが、波多野義通の妹ではなく、波多野有常(波多野義常息=松田氏の祖)にかかっているような印象を受けた。つまり、有常を養子としたのかもしれない可能性がある、とみた。

大庭氏にあずかられていた有常。

大庭と言えば、義朝が大暴れした地である。しかもそれは1144年。朝長が誕生した年である。

室町時代の松田数秀↓ あまり関係ないかもしれないが、松田との接点。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/e360bad5da2dde4b4a7cd6fc8e608161

そして、娘吉光女は日野氏に嫁ぎ、親鸞を産む。につながっていく。(すると九里の日野氏とのつながりも説明がつく。)

「現在の法界寺、日野誕生院付近(京都市伏見区日野)にて、皇太后宮大進日野有範の長男として誕生する。

母については同時代の一次資料がなく、江戸時代中期に著された『親鸞聖人正明伝』では清和源氏の八幡太郎義家の孫娘の「貴光女」としている。「吉光女」(きっこうにょ)とも」という親鸞の伝承につながる。

この吉光女に関しては「親鸞は源頼朝の甥」に詳しく載っている。

この③の説が合っているとすると、富木常忍は中原久経の曾孫となるかも。

寒河尼の甥が中原経任となる。

其の経任の息が経久。

そして経久の息が富木常忍となる。

以上はあくまでも想像である。