延久三年(1071年)永季十六歳に宮廷行事である相撲節会に召される。

嘉保二年(1095年)八月十日条に大蔵永季 相撲出仕

(『中右記』『為房卿記』に記載あり)

相撲人として召し出され奉仕することは、地域社会の中で政治的・経済的地位を確立するうえで、極めて意義深く、在地領主としての確立に大きな意味があったそうだ。

在庁官人として国衙機構の一翼を担う地位への転身や、近衛を統轄する番長となり、宮廷下級官人となる可能性すら生まれたそうなのだ。

(大分県地方史より)

大蔵永季は「鬼大夫」という別称があったようだが、其の「大夫」は五位を意味するのだそうだ。

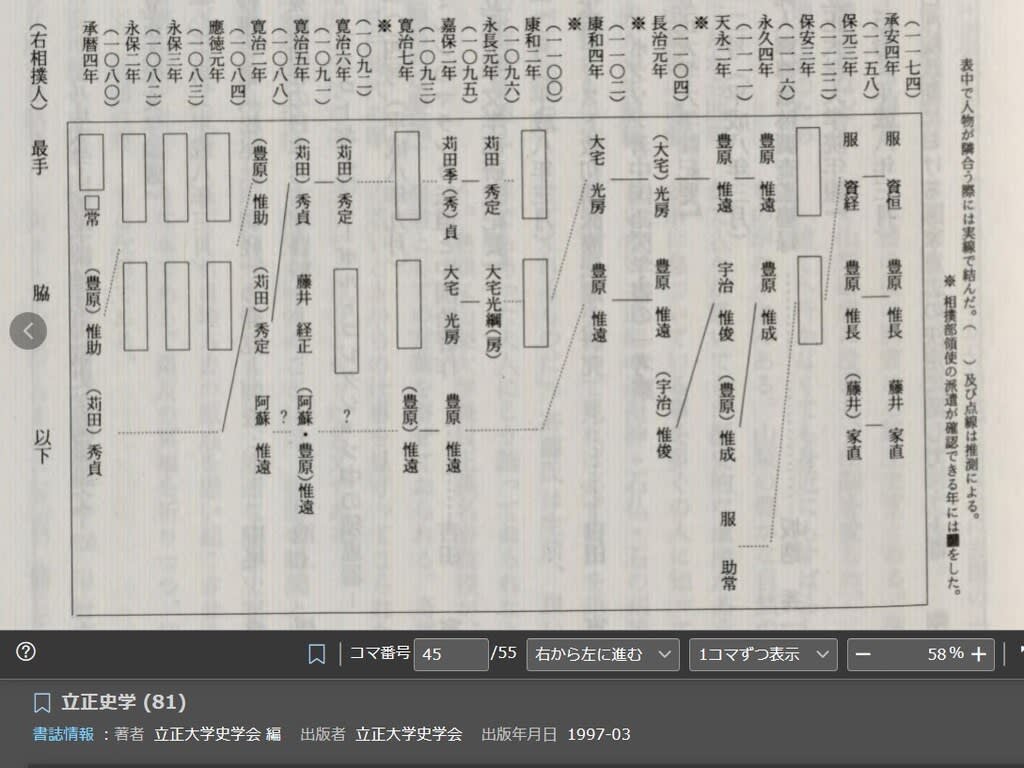

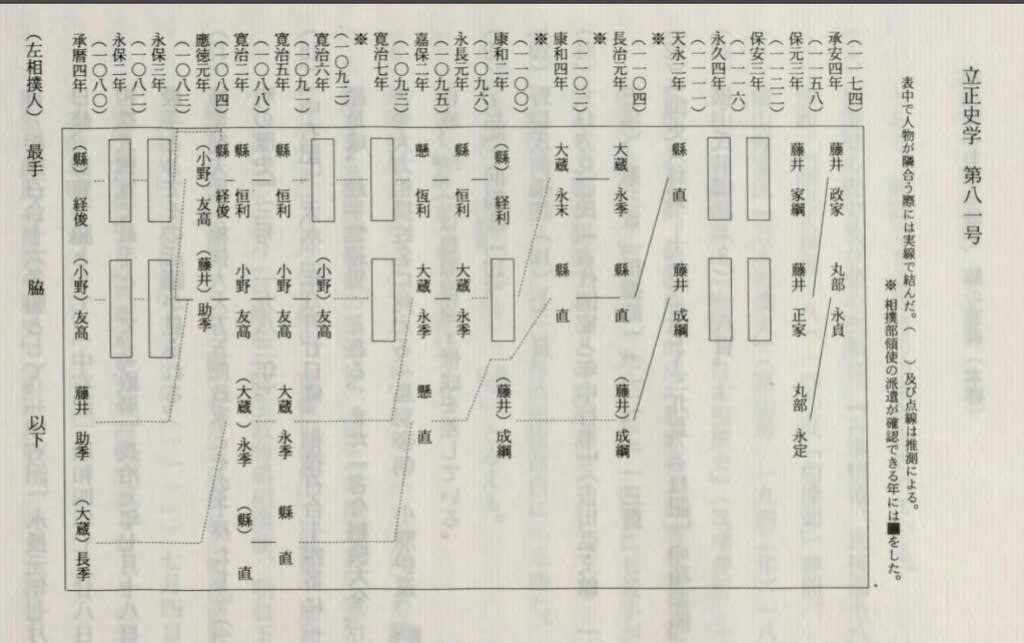

1102年~1104年 最手が大蔵永季になっている。

此の【最手】は現在の横綱、【腋】が大関のような地位となる。

大蔵永季、最高位につくことができたことになる。

相撲人を調べていくと、当然のように因幡国の【服経方】が出てくる。

息が【助常】という。

【資経】も出てくる。同一人物かどうかは意見が分かれているようである。

この大蔵永季と服経方、そして永田刑部少輔。

九里の周囲には、相撲関係が多いような気がする。

大蔵永季は有間朝澄の関係で出てきた。

服経方は因幡国宇倍神社にいた人物である。冨城氏の関係ででてきた。

永田刑部少輔は九里と称していた永田氏の一族と思われる。

上記の服は服部氏で、もしかすると長田資経のことだったのでは?と思う事もある。時代はあっているようだ。

源頼朝に救いの手を差し伸べた人物である。(伊豆国に行く際に付き人を付けた)

其の長田氏が後の信長の前で相撲行司も務めた永田刑部少輔とつながる血筋と思っている。

九里七郎右衛門を称していた永田氏もいることから、繋がるように感じるのである。