2014年11月28日(金)、近鉄・桜井駅を出発し、初瀬街道を散策しながら紅葉の長谷寺詣でへの記録です。

脇本遺跡

玉列神社を後にし、民家と田園の広がる三輪山の山裾の道を東に歩く。「東海自然歩道」の標識があり、かつての初瀬街道と重なるのでしょうか。車も通らなければ人も見かけない、のどかな田舎道です。

玉列神社を後にし、民家と田園の広がる三輪山の山裾の道を東に歩く。「東海自然歩道」の標識があり、かつての初瀬街道と重なるのでしょうか。車も通らなければ人も見かけない、のどかな田舎道です。田舎道はやがて右に大きくカーブし、平行して通っていた国道165号線にでる。その交わる辺りに脇本バス停があり、この一帯が脇本の集落です。山裾や国道の反対側には民家が集中しているが、脇本バス停を中心にして広大な空間が空き地になっている。この空間こそ、雄略天皇の「泊瀬朝倉宮跡」ではないかとされる「脇本遺跡」の場所です。

写真は「2012/9/29 橿原考古学研究所の現地説明会資料」によるもの。

この付近は、縄文・弥生時代から古墳時代にかけての遺物が出土し、脇本西遺跡・脇本東遺跡として以前から知られていた。昭和59年(1984)から桜井市と橿原考古学研究所によって、朝倉小学校校庭から国道165号線周辺にかけての発掘調査が行われた。

その結果、5世紀後半のものと推定される大規模な建物の存在を示す掘立柱の柱穴や溝の遺構が発見され、考古学的見地から『記紀』にみえる第21代雄略天皇の「泊瀬朝倉宮(はつせあさくらのみや)」跡と推定されています。現在、この建物遺構の跡は私有地のため埋め戻され稲田となっている。

2012年6月には七世紀後半の大型建物跡を発見され、伊勢神宮に斎王として向かった「天武天皇の娘、大伯皇女(661~701年)が心身を清めたとする泊瀬斎宮(はつせのいつきのみや)の一部である可能性が考えられる」と発表した。9月には泊瀬朝倉宮の関連施設と想定される五世紀後半の池状遺構を発掘したと発表された。

黒崎の集落と白山神社

脇本から、白山神社のある黒崎の集落へ向かう。黒崎の古い民家を見ていると、玄関の軒先にしゃもじが並べて掲げられている。どれも「八十八才」と書かれ、柄の部分に名前がある。民家の方に尋ねると、地区の八十八才になられた人の名前を書き込み門口に飾り、そのしゃもじでご飯を食べると長生きできる、という風習からきているようです。桜井周辺で古くから伝わっているとか。

日本全国いたるところにある白山神社の一つ。石川県白山市に鎮座する白山比(しらやまひめ)神社を総本山とし、菊理媛命(くくりひめのみこと)こと白山比命(しらやまひめのみこと)と菅原道真公を祭神とする。

境内はそれ程広くはなく、どこにでも見かける並みの神社です。拝殿奥には、朱塗・春日造で檜皮葺の本殿が覗く。

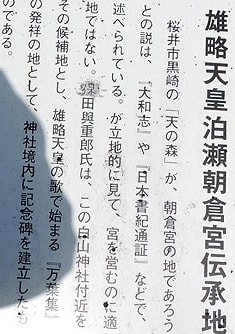

雄略天皇の歌を刻んだ石碑が置かれ、国道沿い神社入口の右手瑞垣越しに「万葉集発燿讃仰碑(はつようさんぎょうひ)」の石柱がのぞく。

雄略天皇がこの辺りの丘で摘み草をしている乙女たちに語りかけ歌ったもので、万葉集の冒頭を飾っている。そこから「万葉集」発祥の地であると。さらに雄略天皇の泊瀬朝倉宮の場所だとも、主張されている。

出雲へ

黒崎の田舎道から国道165号線に合流し、車道脇の歩道を歩かされることになる。ひたすら長谷寺方向へ歩きます。出雲地区に入ると、国道脇に「流れ地蔵」を祀る小さなお堂があります。

案内板によれば、室町時代末の地蔵石仏(高さ1.4メートル、幅63センチ、仏身1.15メートル、花崗岩)で、文化八年(1811年)の大洪水で、初瀬川上(長谷寺の桜の馬場)から現在地まで流されてきたのを当時の出雲村の人たちが助けて祀った、とされる。

この地域にも「出雲」があるようだ。とはいえ、お地蔵さんが流されるほどの大洪水とは。

ここは”出雲人形”で知られる。起こりは、垂仁天皇の時代に野見宿禰が出雲(島根県)の国から土師部(はじべ)を呼び寄せ埴輪をつくらせたことからくるという。土師部が此の地にも住み着き、埴輪つくりの技術を応用して土人形を作るようになった。ということは1500年も受け継がれてきた伝統工芸ということになります。天神や力士、狐などの型に粘土をつめて天日で乾かし、田の中に穴を掘って並べ、上から籾ワラなどをかぶせて火をつけて焼き上げ、泥絵具で彩色するという素朴なもの。これを”出雲人形”と呼び街道を行き交う人に売られていたという。

ここは”出雲人形”で知られる。起こりは、垂仁天皇の時代に野見宿禰が出雲(島根県)の国から土師部(はじべ)を呼び寄せ埴輪をつくらせたことからくるという。土師部が此の地にも住み着き、埴輪つくりの技術を応用して土人形を作るようになった。ということは1500年も受け継がれてきた伝統工芸ということになります。天神や力士、狐などの型に粘土をつめて天日で乾かし、田の中に穴を掘って並べ、上から籾ワラなどをかぶせて火をつけて焼き上げ、泥絵具で彩色するという素朴なもの。これを”出雲人形”と呼び街道を行き交う人に売られていたという。十二柱神社(じゅうにばしらじんじゃ)

出雲の集落には十二柱神社がある。祭神として、神世七代(かみよのななよ)の神と地神五代の神、合計十二柱の神が祀られています。

出雲の集落には十二柱神社がある。祭神として、神世七代(かみよのななよ)の神と地神五代の神、合計十二柱の神が祀られています。境内に出雲村伝説として「十二柱神社は出雲ムラの村社。大昔は、神殿がなく”ダンノダイラ”(三輪山の東方1700メートルの嶺の上にあった古代の出雲集落地)の磐座を拝んだ。明治の初めごろまで、年に一度、全村民がダンノダイラへ登って、出雲の先祖を祀り偲んだ。一日中、相撲したり遊んだり食べたりした」と書かれている。

「ダンノダイラ」は現在の出雲集落の真北約1.4キロ、三輪山の背後から尾根続きになる巻向山山腹にあたる。標高400m近い山中だが、小川や沼地の跡も残り、そこから水を引き田畑を耕し生活できたようだ。今でも巨岩が剥き出しになっていて,かっての磐座信仰が偲ばれるという。

十二柱神社の石柵の並ぶ長い参道を進むと、途中に「相撲開祖 野見宿禰顕彰碑」なる石碑が置かれている。参道の奥に鳥居が立ち、その右横の石垣上に立派な五輪塔が見えます。これが野見宿禰(のみのすくね)の五輪塔(高さ2.85メートル)。

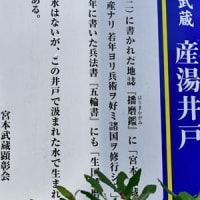

十二柱神社の石柵の並ぶ長い参道を進むと、途中に「相撲開祖 野見宿禰顕彰碑」なる石碑が置かれている。参道の奥に鳥居が立ち、その右横の石垣上に立派な五輪塔が見えます。これが野見宿禰(のみのすくね)の五輪塔(高さ2.85メートル)。通史によれば、相撲開祖・野見宿禰は島根県の出雲国から召され垂仁天皇に仕えた、とされている。しかしこの地域の人々は、野見宿禰はここ出雲集落の出身で、この地から召されたと主張します。十二柱神社の南300m、初瀬川を渡った先の狛川(こまがわ)沿いに、古代より野見宿禰の古墳と称される直径20mを越える塚があり、その上に鎌倉時代初期に創られたという五輪塔が建っていた。明治16年に塚は取り壊され、五輪塔は十二柱神社境内に移された。塚のあった場所には、現在でも「野見宿禰塚跡」の碑が建っているという。

第25代武烈天皇は「小泊瀬稚鷦鷯天皇(おはつせのわかさざきのすめらみこと、日本書紀)・小長谷若雀命(古事記)」と呼ばれ、『古事記』には「長谷(はつせ)の列城宮(なみきのみや)におられて、天下を治めること8年」とある。その泊瀬列城宮(はつせなみきのみや)伝承地が、ここ十二柱神社境内とされ、拝殿の右側に「武烈天皇泊瀬列城宮跡」の石碑と「武烈天皇社」と書かれた小さな祠があります。

第25代武烈天皇は「小泊瀬稚鷦鷯天皇(おはつせのわかさざきのすめらみこと、日本書紀)・小長谷若雀命(古事記)」と呼ばれ、『古事記』には「長谷(はつせ)の列城宮(なみきのみや)におられて、天下を治めること8年」とある。その泊瀬列城宮(はつせなみきのみや)伝承地が、ここ十二柱神社境内とされ、拝殿の右側に「武烈天皇泊瀬列城宮跡」の石碑と「武烈天皇社」と書かれた小さな祠があります。武烈天皇は非常に残虐な天皇であったとされ、子供がいなかったので、ここで皇統が途絶えてしまった。そこで、次の天皇として越前から継体天皇を迎え入れることになった。しかし武烈天皇については、その実在性を含め謎が多いとされています。

長谷寺参拝道へ

十二柱神社を後にし、再び国道165号線に出、長谷寺を目指す。車がひっきりなしに往来する国道の路側帯の歩道を歩く。この道は榛原・名張を経て三重県・中部圏へ通じている。

十二柱神社を後にし、再び国道165号線に出、長谷寺を目指す。車がひっきりなしに往来する国道の路側帯の歩道を歩く。この道は榛原・名張を経て三重県・中部圏へ通じている。やがて「ようこそ長谷寺へ」の大きな看板のある初瀬観光センターに出くわす。現在”もみじ祭り”のまっ最中らしい。正面には長谷寺参拝道への入口を示す紅い門も見えます。初瀬観光センター内に出雲人形が展示されていました。非常に可愛らしいお人形さんです。ここで販売しているのかどうか、聞き忘れた。

紅い歓迎門を潜り、長谷寺へ向かう。約1キロほどあります。門から100mほど行くと、右手に紅い欄干の橋が見える。「参急橋」(さんきゅうはし)と刻まれている。「お参りに急ぐ」ことからこの名が付いたそうです。近鉄・長谷寺駅へはこの橋を渡り、かなりキツイ階段を登った上にある。距離はしれているが、急な勾配なので、帰りの疲れた身体には堪えました。

紅い歓迎門を潜り、長谷寺へ向かう。約1キロほどあります。門から100mほど行くと、右手に紅い欄干の橋が見える。「参急橋」(さんきゅうはし)と刻まれている。「お参りに急ぐ」ことからこの名が付いたそうです。近鉄・長谷寺駅へはこの橋を渡り、かなりキツイ階段を登った上にある。距離はしれているが、急な勾配なので、帰りの疲れた身体には堪えました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます