願徳寺

『宝菩提院 願徳寺

当寺は山号を仏華林山 宝菩提院 願德寺とする天台宗の寺院である。

寺伝によると奈良時代の少し前、白鳳八年(六七九年)に持統天皇の願いにより、向日市寺戸に創建された寺院で、当時は一キロメートル四方に伽羅のある、天台密教の秘法を行う大寺院であった。

応仗の乱と信長の兵火により諸堂ことごとく灰尽となり、江戸時代に家康の加護を受けたものの、平安時代の面影は失われた。

昭和三七年(一九六二年)に寺戸よりこの地に移転、再建された。

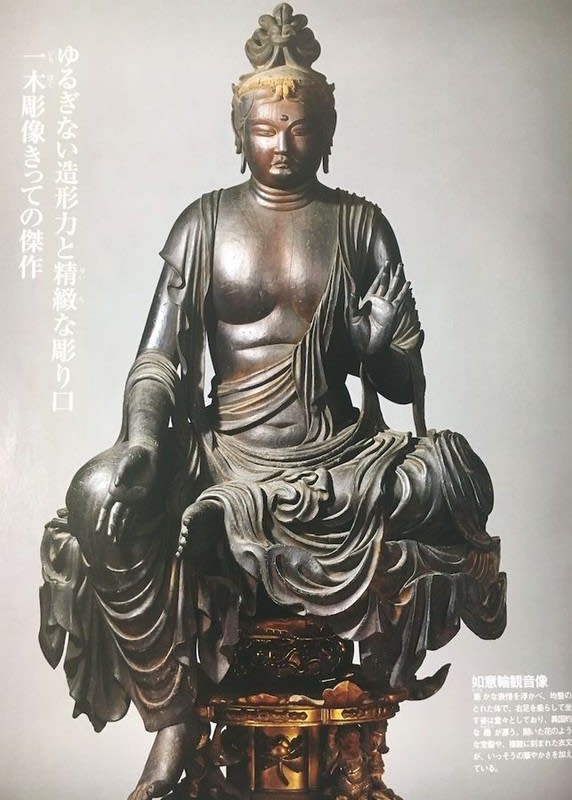

本尊に祀られる国宝仏である如意輪観世音菩薩(にょいりんかんぜおんぼさつ)は、平安時代(七九四年~一一八五年)初期の御姿で、唐よりの渡来仏であるとする説、あるいは渡来人の作であるとする両説がある。

座り方は、踏み下げの像。

左手は施無畏(せむい)の印、生老病死の四苦から解放してくれるという、仏教の真理を現し、右手は与願の印で、願いをかなえてくれるという、現世利益を現す。

寺宝として、薬師如来、青不動(軸)、太子二歳像などを蔵している。』

(駒札より)

西京区大原野にある願徳寺と、隣の勝持寺へ行く。

ともに大原野神社のすぐ近くだ。時間節約のために高い高速代払って、京都縦貫道を利用する。下道でいけば1時間近くかかるが、さすがに30分以下で到着。

駐車場が願徳寺の前にある。桜満開ということで、大勢の人が来ていた。車で来るだけではなく、老人会グループが何人かで散策しながら、大原野一帯を回るツアーみたいな形で来ているグループも結構多い。

確かにこの辺りの景色や状況から言うと、車で来るというのは邪道のような感じがする。適当なバス停で降りて、そこから大原野の農村地帯を歩きながら神社やお寺を巡るというのが非常に良いと思う。

駐車場の前の願徳寺をしばらく見ていると、残念なことに90%くらいの人達は願徳寺を素通りして勝持寺へ行ってしまう。おそらく願徳寺の存在そのものを知らないだろうと思う。門の前には巨大な桜の木があり、見事な花を咲かせている。願徳寺の内部に入らずとも、外からこれを撮影するだけでも十分と思わせるほどだ。

しかしこの願徳寺は、駒札の説明書きにある通り、奈良時代よりも前に創建された極めて古い歴史を持つ由緒あるお寺だ。一度はどん底まで衰退したものの、近年になって移転再建された。しかし移転先の場所の敷地が非常に狭く、従ってその中に本堂や宝物館などを建てると、境内そのものも極めて狭くなってしまう。というわけで、願徳寺は京都一狭いお寺と言われている。当然、本堂などの建物もかなり新しく長い歴史を感じさせないが、そういったところが人々の目には止まらないんだろう。

(他HPより)

がしかし、この小さな願徳寺には、なんと国宝が、そして国の重要文化財が存在する。事前に調べて行ったので、当然門を入り一人で対応していた住職さんに拝観料を払って本堂に入る。

その本堂から宝物館に至って、見事な国宝の「如意輪観世音菩薩」がある。そして重要文化財の「木造薬師如来立像」、他にも石造仏が見られた。こういう貴重なものがあるのに素通りしていく人たちは、非常にもったいないと思う。狭い境内には桜が、というわけにはいかず、塀沿いに桜の木が数本立っていた。境内から見る景色も桜を入れると、なかなか素晴らしいものだ。中にも入らずただ外から撮るだけでは単純な構成にしかならず、やはり寺の内部から撮影するのも非常に価値があると思う。広い大原野の景色をバックになかなか満足のいく写真が撮れる。

京都一小さいと言われるお寺ながら、仏像や桜にも大いに満足させられた。もし行く機会があれば是非とも立ち寄るべきだと言える。

勝持寺

『勝持寺(花の寺)

小塩山と号する天台宗の古刹である。

歌僧の西行がこの寺で出家したと伝天られ、西行法師が自ら植えたといわれる八重桜「西行桜」があることから、「花の寺」として親しまれるようになった。

寺伝によれば、白鳳八年(六七九)に役小角のるびが天武天皇の勅により創建し、その後の延暦十年(七九一)に、伝教大師(最澄)が桓武天皇の勅により再建したと伝えられている。当初、大原寺(だいげんじ)と呼ばれていたが、仁寿年間(八五一~八五四)に、仏陀上人が文徳天皇の帰依を得て伽藍を建立し、寺号を大原院勝持寺と改めたといわれている。

瑠璃光殿には、本尊の薬師如来坐像(重要文化財)のほか、弘安八年(一二八五)に、慶秀らが造立したとの銘がある金剛力士立像(重要文化財)など、貴重な文化財を蔵している。

境内には、多くの桜が植天られ、満開時には、寺が花の中に埋もれているかのように見える。鐘楼の東の西行桜は、現在三代目である。

京都市』

(駒札より)

願徳寺で大いに満足感を味わえてウキウキした気分で、隣の勝持寺へ行く。

さすがに桜の名所として有名であり、知ってる人も多くこの日も大勢の人でかなり賑わっていた。別名「花の寺」と言われるように、境内にはかなり乱雑に桜の木などが密集して大きく育っており、それらが交錯してまさに桜の密林といった感じだ。

勝持寺にはブログを始める前に一度来たことがある。その時にも桜と本堂の重要文化財の数々に圧倒されたものだが、3~4年も経つと、様々なお寺で桜や紅葉、あるいは見事な仏像などを数多く目にしていると、以前に見た仏像などはこんがらがって忘れていってしまう。そういった意味では、奈良の盧遮那仏のような特別なインパクトのあるものでない限り、何度も繰り返して訪問し、じっくりと構えて見ておかないと、やはり脳のキャパシティから溢れ出てしまうようで、価値があると思えば同じところに何度も来るのもいいものだと思える。

前回は何の知識もなしに行っただけだったが、今回は事前に色々調べて行った。

仏像は最後にして、かなり広い境内を全部回る。鐘楼や堂宇が点在する。鐘楼の横にあるのがこのお寺と縁がある「西行法師」が植えた「西行桜」と言われるものが立っている。もちろん見た目には普通の桜ではあるが、そういう由緒というのが歴史的な価値を醸しているものなんだろう。

勝持寺も駒札の説明を見ると、奈良時代以前の創建だ。日本のお寺としてはかなり古い部類に入る。天皇の勅命により創建されたということは門跡寺院としての位置づけにがあり、確か菊の御紋もあったように思う。

しかしそういったものを多くの桜が圧倒してしまう。境内の端から端までが乱れ桜といったような感じで、圧倒的な迫力を感じさせる。ろくに構図も決めず次々にシャッターを切ってしまう。

フィルムカメラを を使っていた時代では考えられないことだ。フィルム一本36枚撮りを考えると、じっくりポイントを探してこれでいいのかと問いながら、貴重な一枚を時間かけて撮っていた。デジタルカメラの時代になってかなり気軽に、バシャバシャと撮っていってしまう。この辺りは少し反省を込めて、もっと大事な一枚一枚として撮っていくことが必要だと思う。帰宅してから撮った写真を整理すると、軽く100枚超えしている。ひどい(?)時などは二百数十枚も撮っている。やはり撮り方が雑になってしまって、少し考え直す時期が来ているのだと思っているところだ。

そして国の重要文化財に指定されている仏像に再会。木造薬師如来立像や木造金剛力士像など数体の仏像は重文だけあって、思わず見とれてしまう。やはりこういうものは日本の長い歴史の中で、大切な宝物だと思える。今後何百年という長い時間を過ごしていくことになるんだろう。勝持寺も大いに満足できた。次は秋の紅葉を撮りに来るつもりだ。

(遙か遠くの山の手前に我が家がある。画面中央部。)

*本来、こちらの「その1」が先なのですが、昨夜、編集中に書式がおかしくなり、データが消えてしまいました。残ったデータで取り敢えず、「その2」としてアップしました。本当は2つに分けず、1つの記事としてアップする予定でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます