町内会報13号

2022年9月17日(土)

9月20日(火)まで開催されている「made in Yuwa 秋の工房展めぐり」を観て来ました。

秋田市雄和のアーティスト5人が、工房を一般開放されるイベントです。

移動には自転車を利用しました。

自転車をお借りした「サイクリングターミナル」で掲げられていた幟。

河辺雄和商工会が地域の元気づくりのために実施しているキャンペーン用の幟です。

工房までは随所に看板や幟が設置され、しっかりと誘導してくれます。

この広い場所は、その昔に城の建設が進めらた場所。

その名も「椿台城」。

建設自体は戊辰戦争によって城の建設は途中で途切れたようです。

しばらくしてきれいな緑が。

ゴルフ場の「秋田椿台カントリークラブ」です。

初めに訪れたのが「瑠璃窯」さん。

新しくテントが設置されていました。その名も「KANTAN TARP」。

麦茶をご用意いただいていました。

藍色の陶器がきれいです。

今回新たに「つばきろうそく」さんが仲間入り。

すごくデザインされたろうそくですね。

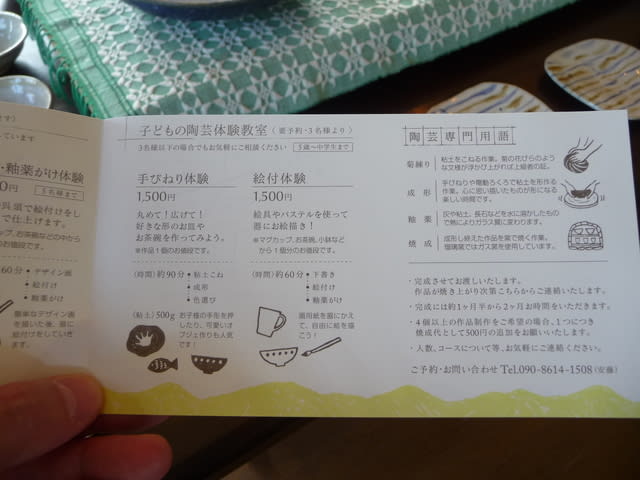

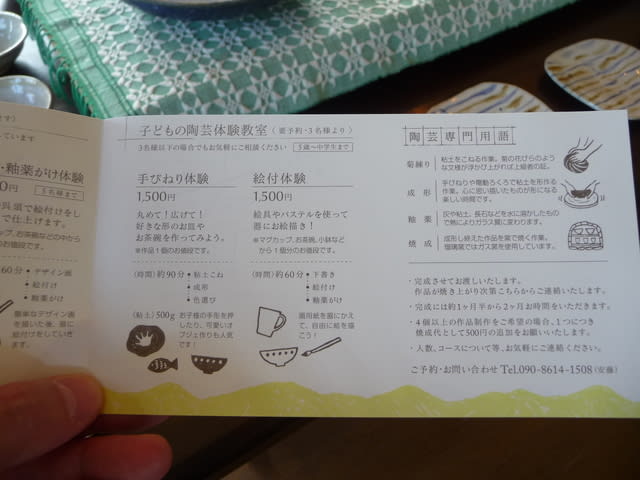

瑠璃窯さんでは体験教室も行っています。

下り坂を勢いよく下がってきます。

続いてお伺いしたのが「出羽和紙」さん。

ここ雄和の水を使用して和紙を漉いておられます。

近い距離の上空を飛行機が横切ります。

至近にある「秋田空港」へ着陸しようとしています。

次に向かったのが「いやしろち」さん。

貼り絵の「sanami」さん。

稲もすっかり刈り時となりました。

今週と来週が稲刈りの最盛期かと思われます。

いちじくもなっています。

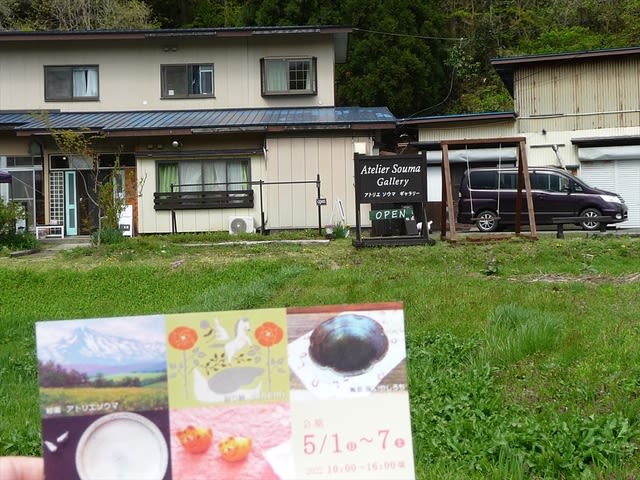

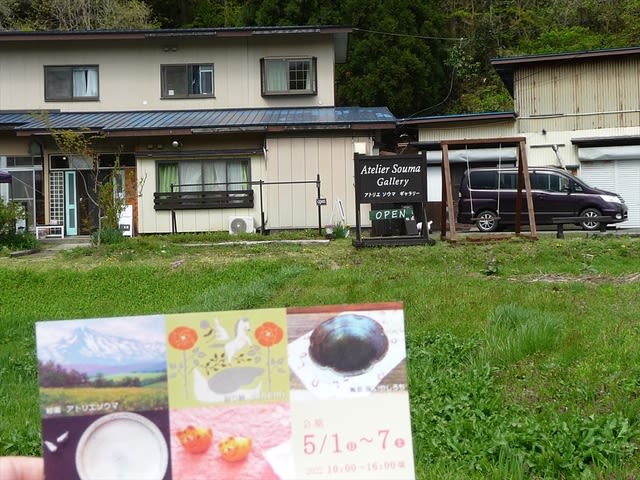

「アトリエソウマ」さん。

新たに設置されたテントに「made in Yuwa」のロゴが書かれています。

以上で5つの工房を回りました。

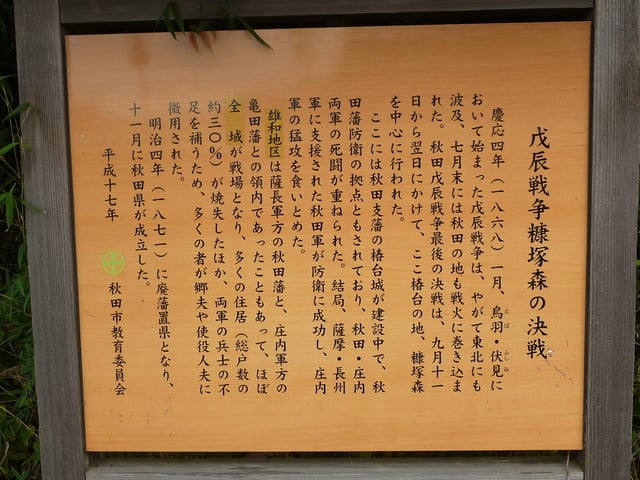

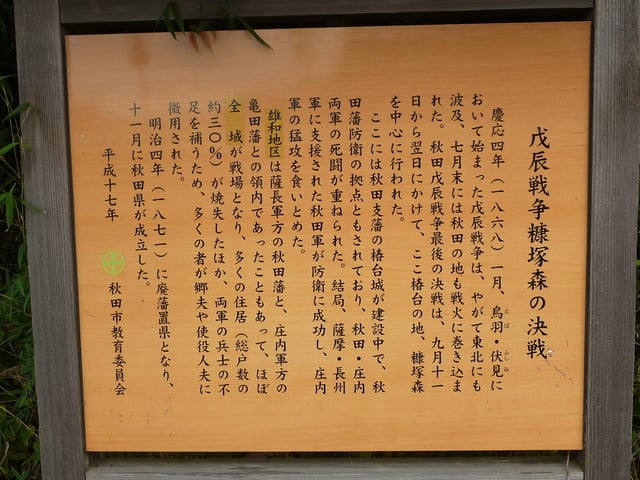

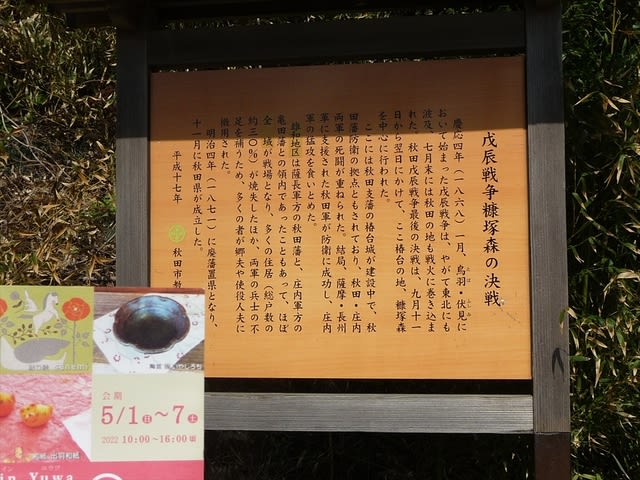

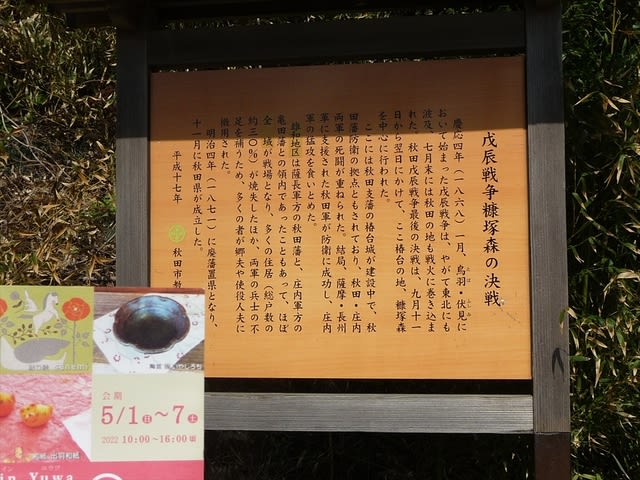

戊辰戦争糠塚森の決戦。

ここが戊辰戦争の戦場となった場所。

戦場の上にいまは自動車専用道路が走っています。

今日の美味しかったもの1

「あえら」さんのタピオカミルクティー。

今日の美味しかったもの2

汗だくになった帰りに寄った「カメリア」さん。

メロンソーダをいただきました。

これでもう何回目の工房展めぐりだろう。

過去のブログを紹介します。

2021.5.3 made in Yuwa「春の工房展(めぐり)」へ行ってきた!

2021.9.20 made in Yuwa「秋の工房展めぐり」へ行ってきた!

2022.5.3 「made in Yuwa 春の工房展めぐり」へ行ってきた!

9月20日(火)まで開催されている「made in Yuwa 秋の工房展めぐり」を観て来ました。

秋田市雄和のアーティスト5人が、工房を一般開放されるイベントです。

移動には自転車を利用しました。

自転車をお借りした「サイクリングターミナル」で掲げられていた幟。

河辺雄和商工会が地域の元気づくりのために実施しているキャンペーン用の幟です。

工房までは随所に看板や幟が設置され、しっかりと誘導してくれます。

この広い場所は、その昔に城の建設が進めらた場所。

その名も「椿台城」。

建設自体は戊辰戦争によって城の建設は途中で途切れたようです。

しばらくしてきれいな緑が。

ゴルフ場の「秋田椿台カントリークラブ」です。

初めに訪れたのが「瑠璃窯」さん。

新しくテントが設置されていました。その名も「KANTAN TARP」。

麦茶をご用意いただいていました。

藍色の陶器がきれいです。

今回新たに「つばきろうそく」さんが仲間入り。

すごくデザインされたろうそくですね。

瑠璃窯さんでは体験教室も行っています。

下り坂を勢いよく下がってきます。

続いてお伺いしたのが「出羽和紙」さん。

ここ雄和の水を使用して和紙を漉いておられます。

近い距離の上空を飛行機が横切ります。

至近にある「秋田空港」へ着陸しようとしています。

次に向かったのが「いやしろち」さん。

貼り絵の「sanami」さん。

稲もすっかり刈り時となりました。

今週と来週が稲刈りの最盛期かと思われます。

いちじくもなっています。

「アトリエソウマ」さん。

新たに設置されたテントに「made in Yuwa」のロゴが書かれています。

以上で5つの工房を回りました。

戊辰戦争糠塚森の決戦。

ここが戊辰戦争の戦場となった場所。

戦場の上にいまは自動車専用道路が走っています。

今日の美味しかったもの1

「あえら」さんのタピオカミルクティー。

今日の美味しかったもの2

汗だくになった帰りに寄った「カメリア」さん。

メロンソーダをいただきました。

これでもう何回目の工房展めぐりだろう。

過去のブログを紹介します。

2021.5.3 made in Yuwa「春の工房展(めぐり)」へ行ってきた!

2021.9.20 made in Yuwa「秋の工房展めぐり」へ行ってきた!

2022.5.3 「made in Yuwa 春の工房展めぐり」へ行ってきた!

2022年6月5日(日)

河辺せせらぎウォーク(第24回秋田歩け歩け大会)に参加しました。

朝8時からスタートした「受付」には、既にもうたくさんの人が受付待ちの行列を作っていました。

駐車場は十分に広いので、まだまだ収容可能の余地大です。さすが、例年は600~800人の参加者のいるイベントです。

今回の参加者は300名程度らしく、主催者にすれば余裕の人数なのでしょう。

早く通常の600人超となるイベントに戻ることを期待します。

並ぶこと数分。ようやく「受付」のテントまできました。

ここで参加費(500円)を支払って受付完了です。

今日のプログラムをいただきました。

へそ公園→岨谷渓→鵜養町内(市指定天然記念物と堰のある風景)→鵜養緑地公園→伏伸の滝→殿渕→鵜養町内会館→へそ公園(ゴール)という行程です。

全8㎞コース。

第1回大会が平成9年に始まり、その後毎年回を重ねて開催され、第23回(令和元年)まで脈々と続いてきたイベントのようです。

令和2年、3年とコロナウイルス感染症の影響で中断されていましたが、今回3年ぶりに開催となりました。

開会式が行われるへそ公園駐車場。

ところで、駐車場内にあるこの標柱。「中心碑登口」とあります。

その階段を上った先にあるのが・・・

ここです。

石碑が物語っています。

ここ河辺は、秋田県の中心に位置する場所です。

だから、ここの公園は「へそ公園」。

まさにど真ん中です。

ここから眺めると、鵜養部落方面を広く見渡すことができます。

駐車場に受付を終えた参加者がどんどん集まってきます。

そして、開会式の始まりです。

主催者である秋田魁新報社部長のごあいさつ。

実行委員会の熊谷様の諸注意があり、その後ラジを体操をしていよいよスタート時間を待ちます。

スタート地点からは、約20名単位のグループで出発。

これもコロナ対策の一環ですね。

歩き始めると、林の向う側から川のせせらぎの音が聞こえてきます。

心地のいい音と空気がすがすがしい気持ちで、歩みも軽くなります。

やがて「岨谷渓」の看板が目に入りました。

一応、書いておこうかな。

河辺町史によると、岨谷渓は和同年間(708~715)に鵜養(うやしない)の沼が破れたときにできたといわれる。巨岩絶壁が、川沿いに約300メートル屏風のごとく続き、直下を岩見川の清流が駆けくだっており、四季折々の景色を楽しむことができる。

江戸時代の紀行家・菅江真澄は、日記「勝手の雄弓」に岨谷渓を描いた図絵を残しており、ここから中山峠を越えて鵜養や殿渕、伏伸の滝、舟作などの景勝地へ向かったことが知られている。

清冽な水の流れを見ることができます。

水の流れの音を聞きながら、心地よいウォーキングが続きます。

鵜養町内に入る手前にある秋田市文化財「塚ノ岱遺跡」。

遺跡とあるので、何らかの歴史的な背景があるのでしょうか。

ネットで調べてみましたが、見つけれません。

鵜養町内に入っていきます。

ここで「鵜養部落」について、明治の大実業家・あの渋澤栄一の曾孫にあたる澁澤寿一さんが鵜養部落に注目されているとの情報を友人から教えてもらいました。

https://watashinomori.jp/interview/image_itv_03.html

↑これがその記事です。

「江戸時代から一人も餓死者が出なかった、桃源郷のようなところがあるから見においでよ」と誘われ、秋田県河辺町(現、秋田市)の鵜養(うやしない)へ行きました。そこは、雄物川水系の岩見川のそのまた支流の上のほうにある、まさに山奥の孤立した集落なんですが、天保の飢饉のときも天明の飢饉のときも一人として餓死していないんです。

その集落は、主にミズナラの共有林を33箇所ぐらい持っているんですが、それを一年に一つずつまとめて伐採するんですね。最初、それを聞いた僕は、「山の斜面を全部伐採してしまったら土砂崩れを起こしませんか」と言うと、「何もわかってないねえ」と笑われるわけですよ。なぜかと言うと、僕達が見てきた山の多くは杉や桧の人工林で、そういう木は上を刈ってしまうと根っこも枯れますから、大体10年位で根が腐ってきて雨が降ると土砂崩れが起きる。ところが、ミズナラのような広葉樹の森の場合は、上を刈っても根っこは死ぬわけじゃないから、ちゃんと横から萌芽して枝が出てきて、34年目に順番が回って来る頃には元の太さに戻っている。そうやって彼らは、持続的に森を利用して来たんです。

さらに、森を刈った後には2年目からワラビが生えて、3年目には猛烈な量になり、塩漬けにして保存食にすることができます。また、7年位経つと元の切り株が腐って来て、今度はそこに生えたキノコが貴重な食料になる。そして、人々は森に入り、2時間で歩ける距離の範囲で薪を拾い、肩に担いで帰ってくる。牛や馬に食べさせる青草や田んぼの肥料なども、すべて森の産物でまかなっていたわけです。つまり、誰一人餓死しなかったのは、「森が食わせた」からでした。

町内に入ると、昔ながらの曲り家のお宅の多いこと。

その昔は、馬なども飼っていた農家なのだろうと想像できます。

堰が町内全域に流れています。岩見川の清流の流れが分かれてここを通っているのです。

生活を支える堰。その源流は岩見川。清流と生活が一体となっている鵜養地区です。

堰の流れをうちの方に引き込んでいたり、生活用の洗い場にしていたり、堰を流れる水は大事に使われていることが見てとれます。

鵜養町内の集落を抜けると田んぼが出てきました。

ここの田んぼが、秋田の酒蔵「新政」が酒米を植えている田んぼとのこと。

「新政」では、ここ鵜養地区で酒蔵なのに自ら米づくりから行い、酒を造ろうとしています。

そんな壮大なプロジェクトが進行中のここ鵜養なのです。

ちなみに、ここ鵜養地区では、日本酒だけでなく、ウィスキーの醸造所の建設構想もあります。

今後、着々と計画が進行し、日本酒と洋酒が作られる、県内でも稀な地域になるだろう鵜養地区です。

今後の動向に要注目です。

岩見神社

休憩場所の「鵜養緑地広場」。

ここ鵜養では、その昔魚の養殖がおこなわれていたようです。

これもその跡。産業遺産といえるのではないでしょうか。

ここにも「新政」の酒米づくりの田んぼがあります。

「伏伸の滝」方面へ進みます。

来ました。岩見川清流の中ではここが一番見応えがあるように思います。

「伏伸の滝」

轟音とともに、4段からなる滝から水が流れ落ちています。

きれいです。すごい迫力です。

そのまま流れは静かに進んでいきます。

「殿渕」

一応書いておきますか。

殿渕は両岸に岩石が連なり、つつじ、カエデなどが岩の間に繁茂し、澄んだ川面に写し出されるほか、イワナ、ヤマメなどの魚影も見ることができます。

名称の由来は諸説あり、河辺町史によると、昔、殿様がこの渕を遊覧した際に、誤って落馬したことから殿渕と名付けたと伝えられている。

また、秋田藩九代藩主佐竹義和公の紀行文「すなどりの記」によると、昔、二代藩主義隆公が、この地を訪れた際、金銀の銭を渕にまいて漁師たちに拾わせたことから殿渕と呼ばれるようになったとの記述がある。

各所に矢印で方向を教えてくれるので、安心です。

(このイベントの開催にあたり、草刈りや駐車場整備等々、たくさんのご尽力があったことを感じます。)

間もなくゴールに到着というところまできました。

へそ公園の沿道にあった標柱。

「グリーンルート」阿仁・河辺・雄和・岩城 四町観光ライン。

今は、ここから阿仁へ抜ける道が止められているようですが、数年前まで旧4町が連携し観光振興に取組んでいたとのこと。

へそ公園に戻ってきました。

ゴール!!!

皆さん、お疲れ様でした。とっても楽しいイベントでした。

河辺を盛り上げることイベントに続いて何かできないだろうか。

案1)駐車場で河辺地区の商品をお土産用にパッケージして、1000円から1500円程度でで売るのはどうか。

案2)へそ公園に来るまでの岩見地区に幟旗を立てるなど、賑わいの演出(歓迎せせらぎウォークなど)ができないだろうか。

河辺せせらぎウォーク(第24回秋田歩け歩け大会)に参加しました。

朝8時からスタートした「受付」には、既にもうたくさんの人が受付待ちの行列を作っていました。

駐車場は十分に広いので、まだまだ収容可能の余地大です。さすが、例年は600~800人の参加者のいるイベントです。

今回の参加者は300名程度らしく、主催者にすれば余裕の人数なのでしょう。

早く通常の600人超となるイベントに戻ることを期待します。

並ぶこと数分。ようやく「受付」のテントまできました。

ここで参加費(500円)を支払って受付完了です。

今日のプログラムをいただきました。

へそ公園→岨谷渓→鵜養町内(市指定天然記念物と堰のある風景)→鵜養緑地公園→伏伸の滝→殿渕→鵜養町内会館→へそ公園(ゴール)という行程です。

全8㎞コース。

第1回大会が平成9年に始まり、その後毎年回を重ねて開催され、第23回(令和元年)まで脈々と続いてきたイベントのようです。

令和2年、3年とコロナウイルス感染症の影響で中断されていましたが、今回3年ぶりに開催となりました。

開会式が行われるへそ公園駐車場。

ところで、駐車場内にあるこの標柱。「中心碑登口」とあります。

その階段を上った先にあるのが・・・

ここです。

石碑が物語っています。

ここ河辺は、秋田県の中心に位置する場所です。

だから、ここの公園は「へそ公園」。

まさにど真ん中です。

ここから眺めると、鵜養部落方面を広く見渡すことができます。

駐車場に受付を終えた参加者がどんどん集まってきます。

そして、開会式の始まりです。

主催者である秋田魁新報社部長のごあいさつ。

実行委員会の熊谷様の諸注意があり、その後ラジを体操をしていよいよスタート時間を待ちます。

スタート地点からは、約20名単位のグループで出発。

これもコロナ対策の一環ですね。

歩き始めると、林の向う側から川のせせらぎの音が聞こえてきます。

心地のいい音と空気がすがすがしい気持ちで、歩みも軽くなります。

やがて「岨谷渓」の看板が目に入りました。

一応、書いておこうかな。

河辺町史によると、岨谷渓は和同年間(708~715)に鵜養(うやしない)の沼が破れたときにできたといわれる。巨岩絶壁が、川沿いに約300メートル屏風のごとく続き、直下を岩見川の清流が駆けくだっており、四季折々の景色を楽しむことができる。

江戸時代の紀行家・菅江真澄は、日記「勝手の雄弓」に岨谷渓を描いた図絵を残しており、ここから中山峠を越えて鵜養や殿渕、伏伸の滝、舟作などの景勝地へ向かったことが知られている。

清冽な水の流れを見ることができます。

水の流れの音を聞きながら、心地よいウォーキングが続きます。

鵜養町内に入る手前にある秋田市文化財「塚ノ岱遺跡」。

遺跡とあるので、何らかの歴史的な背景があるのでしょうか。

ネットで調べてみましたが、見つけれません。

鵜養町内に入っていきます。

ここで「鵜養部落」について、明治の大実業家・あの渋澤栄一の曾孫にあたる澁澤寿一さんが鵜養部落に注目されているとの情報を友人から教えてもらいました。

https://watashinomori.jp/interview/image_itv_03.html

↑これがその記事です。

「江戸時代から一人も餓死者が出なかった、桃源郷のようなところがあるから見においでよ」と誘われ、秋田県河辺町(現、秋田市)の鵜養(うやしない)へ行きました。そこは、雄物川水系の岩見川のそのまた支流の上のほうにある、まさに山奥の孤立した集落なんですが、天保の飢饉のときも天明の飢饉のときも一人として餓死していないんです。

その集落は、主にミズナラの共有林を33箇所ぐらい持っているんですが、それを一年に一つずつまとめて伐採するんですね。最初、それを聞いた僕は、「山の斜面を全部伐採してしまったら土砂崩れを起こしませんか」と言うと、「何もわかってないねえ」と笑われるわけですよ。なぜかと言うと、僕達が見てきた山の多くは杉や桧の人工林で、そういう木は上を刈ってしまうと根っこも枯れますから、大体10年位で根が腐ってきて雨が降ると土砂崩れが起きる。ところが、ミズナラのような広葉樹の森の場合は、上を刈っても根っこは死ぬわけじゃないから、ちゃんと横から萌芽して枝が出てきて、34年目に順番が回って来る頃には元の太さに戻っている。そうやって彼らは、持続的に森を利用して来たんです。

さらに、森を刈った後には2年目からワラビが生えて、3年目には猛烈な量になり、塩漬けにして保存食にすることができます。また、7年位経つと元の切り株が腐って来て、今度はそこに生えたキノコが貴重な食料になる。そして、人々は森に入り、2時間で歩ける距離の範囲で薪を拾い、肩に担いで帰ってくる。牛や馬に食べさせる青草や田んぼの肥料なども、すべて森の産物でまかなっていたわけです。つまり、誰一人餓死しなかったのは、「森が食わせた」からでした。

町内に入ると、昔ながらの曲り家のお宅の多いこと。

その昔は、馬なども飼っていた農家なのだろうと想像できます。

堰が町内全域に流れています。岩見川の清流の流れが分かれてここを通っているのです。

生活を支える堰。その源流は岩見川。清流と生活が一体となっている鵜養地区です。

堰の流れをうちの方に引き込んでいたり、生活用の洗い場にしていたり、堰を流れる水は大事に使われていることが見てとれます。

鵜養町内の集落を抜けると田んぼが出てきました。

ここの田んぼが、秋田の酒蔵「新政」が酒米を植えている田んぼとのこと。

「新政」では、ここ鵜養地区で酒蔵なのに自ら米づくりから行い、酒を造ろうとしています。

そんな壮大なプロジェクトが進行中のここ鵜養なのです。

ちなみに、ここ鵜養地区では、日本酒だけでなく、ウィスキーの醸造所の建設構想もあります。

今後、着々と計画が進行し、日本酒と洋酒が作られる、県内でも稀な地域になるだろう鵜養地区です。

今後の動向に要注目です。

岩見神社

休憩場所の「鵜養緑地広場」。

ここ鵜養では、その昔魚の養殖がおこなわれていたようです。

これもその跡。産業遺産といえるのではないでしょうか。

ここにも「新政」の酒米づくりの田んぼがあります。

「伏伸の滝」方面へ進みます。

来ました。岩見川清流の中ではここが一番見応えがあるように思います。

「伏伸の滝」

轟音とともに、4段からなる滝から水が流れ落ちています。

きれいです。すごい迫力です。

そのまま流れは静かに進んでいきます。

「殿渕」

一応書いておきますか。

殿渕は両岸に岩石が連なり、つつじ、カエデなどが岩の間に繁茂し、澄んだ川面に写し出されるほか、イワナ、ヤマメなどの魚影も見ることができます。

名称の由来は諸説あり、河辺町史によると、昔、殿様がこの渕を遊覧した際に、誤って落馬したことから殿渕と名付けたと伝えられている。

また、秋田藩九代藩主佐竹義和公の紀行文「すなどりの記」によると、昔、二代藩主義隆公が、この地を訪れた際、金銀の銭を渕にまいて漁師たちに拾わせたことから殿渕と呼ばれるようになったとの記述がある。

各所に矢印で方向を教えてくれるので、安心です。

(このイベントの開催にあたり、草刈りや駐車場整備等々、たくさんのご尽力があったことを感じます。)

間もなくゴールに到着というところまできました。

へそ公園の沿道にあった標柱。

「グリーンルート」阿仁・河辺・雄和・岩城 四町観光ライン。

今は、ここから阿仁へ抜ける道が止められているようですが、数年前まで旧4町が連携し観光振興に取組んでいたとのこと。

へそ公園に戻ってきました。

ゴール!!!

皆さん、お疲れ様でした。とっても楽しいイベントでした。

河辺を盛り上げることイベントに続いて何かできないだろうか。

案1)駐車場で河辺地区の商品をお土産用にパッケージして、1000円から1500円程度でで売るのはどうか。

案2)へそ公園に来るまでの岩見地区に幟旗を立てるなど、賑わいの演出(歓迎せせらぎウォークなど)ができないだろうか。

2022年5月3日(火・祝)

秋田市雄和で開催されている「made in Yuwa 春の工房展めぐり」へ行ってきました。

5月1日(日)~5月7日(土)まで開催中です。

多くの人に是非行ってほしいイベントです。

私のめぐり方は、自転車って決めています。笑

「サイクリングターミナル」でレンタルして、Lets Go。

と言いつつ、まずは腹ごしらえ。笑

国際教養大学至近の「ダイニング&ラウンジあえら」さん。

ネパール料理が美味しいお店です。

今日食べたのは、ダルカレーを辛口にして。

ナンかライスかを選べますが、今日はナンをチョイス。

しかも+300円でプレーンナンをチーズナンに変えられると聞き、チーズナンにしました。

(ここのナン、美味しいんです。チーズナンもチーズがトロットロでめちゃ美味しい。お薦めです。)

工房めぐりに出発する前に、ここでちょっとだけ秋田市雄和のこの辺をご紹介します。

「秋田県立中央公園」という広大な公園があります。

陸上競技場に野球場、体育館、テニスコートも何面あるだかっていうくらいあるし、屋根付きグラウンド(スカイドーム)もある。

キャンプ場もあるし、アスレティックもある。

スポーツ全般はもとより、ファミリー層のレジャーも楽しめる一帯です。

さすが県の施設です。

ここが、かの有名な「国際教養大学」。

優秀な学生が、全国、いや世界各国から来てここ秋田市雄和で学んでいます。

とても国際色豊かな雰囲気を感じることができます。

「秋田県動物愛護センター ワンニャピアあきた」。

ペットでお困りごとはここで相談に乗ってくれるはず。

工房を巡るにあたって、とってもわかりやすいマップを作ってくれていました。

これを頼りにすれば、ご飯も食べながら、一日充実して巡ることができそうです。

さぁ、行きましょうか。工房めぐりへGo!

道順を丁寧に案内してくれる看板や幟が立てらています。

道中で見えてきたのは「秋田椿台カントリークラブ」。ゴルフ場です。

寒かった冬を超え、ゴルファーの快音が響いていました。

最初にお邪魔した工房がこちら。

陶器:瑠璃窯(安藤るり子さん)です。

次にまいりましょう。

和紙:出羽和紙(高橋朋子さん)です。

国際教養大学を卒業した黒崎平さんが、音楽デビューしCDを出すにあたって出羽和紙さんの紙を使って装飾したとのこと。

なんと素晴らしいコラボレーションでしょう!感動しました。

まだまだ行きますよーー!

絵画:アトリエソウマ(相馬大作さん)です。

田んぼにも水が張られる季節になりました。

間もなく田植えが始まります。

次にお邪魔したのがこちら。

陶器:陶 いやしろち(秋山章子さん)です。

今回、新しいお仲間が展示していました。

3日と4日限定で、「陶房つるかま」さんと「glass23n」さんのお二人。

このイベントの広がりを感じる気がして、いい試みだなぁとしみじみ感じました。

最後にお邪魔したのがこちら。

貼り絵:sanemi(石川実視さん)です。

ここからは番外編。

遺跡を紹介したくって。

「椿台城址」

ここに秋田支藩の城郭を築き、一帯の城下町建設を進めていた矢先、戊辰戦争が起こりここ一帯が戦場と化した。

「戊辰戦争糠塚森の決戦」

鳥羽・伏見で始まった戊辰戦争は、やがて東北へと戦火が延び、

秋田戊辰戦争最後の決戦の地となったのがここ椿台、糠塚森。

ここ周辺は全域が戦場となり、多くの住居が焼失したほか、兵士不足を補うため多くの住民が郷夫や使役人夫に徴用された。

多くの先人がここで戊辰戦争に巻き込まれたと思うと忸怩たる思いがめぐります。

以上で、今年の「made in Yuwa 春の工房めぐり」を自転車で巡ったレポートとなります。

ゴールし、サイクリングターミナル近くの「バナフィショップ」さんで濃くて美味しいソフトクリームをいただきます。

いい汗をかいた後でしたが、冷たいソフトクリームで元気を取り戻すのでした。

秋田市雄和で開催されている「made in Yuwa 春の工房展めぐり」へ行ってきました。

5月1日(日)~5月7日(土)まで開催中です。

多くの人に是非行ってほしいイベントです。

私のめぐり方は、自転車って決めています。笑

「サイクリングターミナル」でレンタルして、Lets Go。

と言いつつ、まずは腹ごしらえ。笑

国際教養大学至近の「ダイニング&ラウンジあえら」さん。

ネパール料理が美味しいお店です。

今日食べたのは、ダルカレーを辛口にして。

ナンかライスかを選べますが、今日はナンをチョイス。

しかも+300円でプレーンナンをチーズナンに変えられると聞き、チーズナンにしました。

(ここのナン、美味しいんです。チーズナンもチーズがトロットロでめちゃ美味しい。お薦めです。)

工房めぐりに出発する前に、ここでちょっとだけ秋田市雄和のこの辺をご紹介します。

「秋田県立中央公園」という広大な公園があります。

陸上競技場に野球場、体育館、テニスコートも何面あるだかっていうくらいあるし、屋根付きグラウンド(スカイドーム)もある。

キャンプ場もあるし、アスレティックもある。

スポーツ全般はもとより、ファミリー層のレジャーも楽しめる一帯です。

さすが県の施設です。

ここが、かの有名な「国際教養大学」。

優秀な学生が、全国、いや世界各国から来てここ秋田市雄和で学んでいます。

とても国際色豊かな雰囲気を感じることができます。

「秋田県動物愛護センター ワンニャピアあきた」。

ペットでお困りごとはここで相談に乗ってくれるはず。

工房を巡るにあたって、とってもわかりやすいマップを作ってくれていました。

これを頼りにすれば、ご飯も食べながら、一日充実して巡ることができそうです。

さぁ、行きましょうか。工房めぐりへGo!

道順を丁寧に案内してくれる看板や幟が立てらています。

道中で見えてきたのは「秋田椿台カントリークラブ」。ゴルフ場です。

寒かった冬を超え、ゴルファーの快音が響いていました。

最初にお邪魔した工房がこちら。

陶器:瑠璃窯(安藤るり子さん)です。

次にまいりましょう。

和紙:出羽和紙(高橋朋子さん)です。

国際教養大学を卒業した黒崎平さんが、音楽デビューしCDを出すにあたって出羽和紙さんの紙を使って装飾したとのこと。

なんと素晴らしいコラボレーションでしょう!感動しました。

まだまだ行きますよーー!

絵画:アトリエソウマ(相馬大作さん)です。

田んぼにも水が張られる季節になりました。

間もなく田植えが始まります。

次にお邪魔したのがこちら。

陶器:陶 いやしろち(秋山章子さん)です。

今回、新しいお仲間が展示していました。

3日と4日限定で、「陶房つるかま」さんと「glass23n」さんのお二人。

このイベントの広がりを感じる気がして、いい試みだなぁとしみじみ感じました。

最後にお邪魔したのがこちら。

貼り絵:sanemi(石川実視さん)です。

ここからは番外編。

遺跡を紹介したくって。

「椿台城址」

ここに秋田支藩の城郭を築き、一帯の城下町建設を進めていた矢先、戊辰戦争が起こりここ一帯が戦場と化した。

「戊辰戦争糠塚森の決戦」

鳥羽・伏見で始まった戊辰戦争は、やがて東北へと戦火が延び、

秋田戊辰戦争最後の決戦の地となったのがここ椿台、糠塚森。

ここ周辺は全域が戦場となり、多くの住居が焼失したほか、兵士不足を補うため多くの住民が郷夫や使役人夫に徴用された。

多くの先人がここで戊辰戦争に巻き込まれたと思うと忸怩たる思いがめぐります。

以上で、今年の「made in Yuwa 春の工房めぐり」を自転車で巡ったレポートとなります。

ゴールし、サイクリングターミナル近くの「バナフィショップ」さんで濃くて美味しいソフトクリームをいただきます。

いい汗をかいた後でしたが、冷たいソフトクリームで元気を取り戻すのでした。

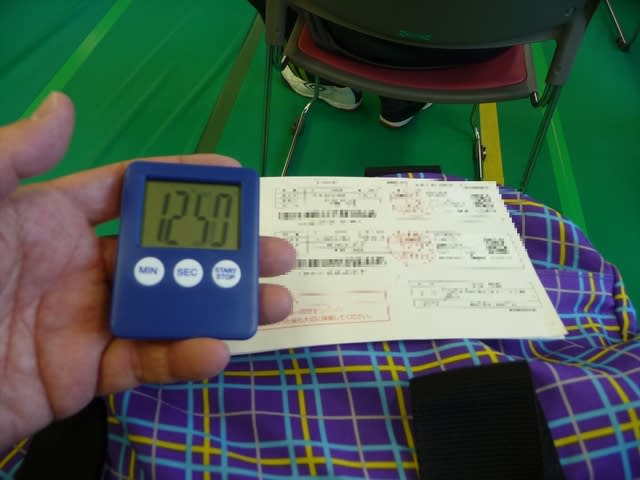

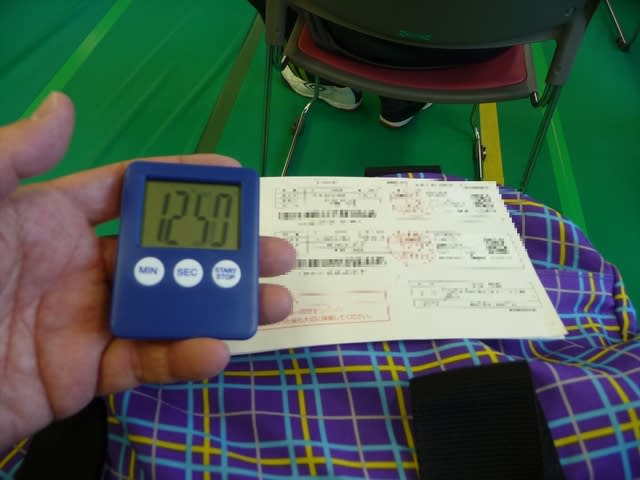

2021年10月17日(日)15時15分

今日は、コロナウイルスのワクチン接種二回目の日でした。

少し遅れて行ってしまったおかげで、進むのが早いのなんの。

前に誰もいない状態で受付が進みました。

そのまま二回目の受付?へ。

あれよあれよと、待機席へ。と思ったところ、待機は一切なし。

まっすぐ進んで、接種室へ。

そして二回目の接種が終了しました。

2回の接種を終えたことを示す証明書。今後は、これが私の行動範囲を広くしてくれるのかもしれません。

15分間の待機へ。

椅子はほぼ埋まっており、こうもスムーズにいったのも少々遅れて会場入りしたおかげのようです。

15分なんてあっという間。本を読んでいたら、すぐにブザーが鳴り、退場の時間です。

一応、国民として二回の接種を終えました。

この後、熱などの副反応が出るかどうかわかりませんが、

本日10月18日(月)午後5時54分、現時点では何ら異常なし。

明日に熱が出るだろうか。。。市役所で会議があるので、ドタキャンしたくないし。。。

一応はワクチンを二回接種することができましたので、感染しても比較的軽症で済むということでしょうか。

感染しないわけでもないし、感染させないことでもない。

やはり今後も手洗い、消毒、うがいを徹底していきたいと思います。

いずれ、早くコロナウイルスが収束して、人と人とが気兼ねなく交流できる日が来ることを願うばかりです。

今日は、コロナウイルスのワクチン接種二回目の日でした。

少し遅れて行ってしまったおかげで、進むのが早いのなんの。

前に誰もいない状態で受付が進みました。

そのまま二回目の受付?へ。

あれよあれよと、待機席へ。と思ったところ、待機は一切なし。

まっすぐ進んで、接種室へ。

そして二回目の接種が終了しました。

2回の接種を終えたことを示す証明書。今後は、これが私の行動範囲を広くしてくれるのかもしれません。

15分間の待機へ。

椅子はほぼ埋まっており、こうもスムーズにいったのも少々遅れて会場入りしたおかげのようです。

15分なんてあっという間。本を読んでいたら、すぐにブザーが鳴り、退場の時間です。

一応、国民として二回の接種を終えました。

この後、熱などの副反応が出るかどうかわかりませんが、

本日10月18日(月)午後5時54分、現時点では何ら異常なし。

明日に熱が出るだろうか。。。市役所で会議があるので、ドタキャンしたくないし。。。

一応はワクチンを二回接種することができましたので、感染しても比較的軽症で済むということでしょうか。

感染しないわけでもないし、感染させないことでもない。

やはり今後も手洗い、消毒、うがいを徹底していきたいと思います。

いずれ、早くコロナウイルスが収束して、人と人とが気兼ねなく交流できる日が来ることを願うばかりです。