最近、暑さ負けで体調が悪く、勉強もはかどらないので、くさくさと、前からネットでお世話になっている骨董屋さんのサイトを見ていたら、つい衝動買いをしてしまいました。

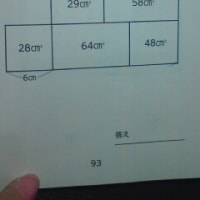

今回買ったのは、これらのうち一番下のものです。

あとの2つは、ここ数年の間に同じ形だ!という感じで、見つけたら買って集めてきました。

これにお刺身などをのせると、本当においしそうなのですよ。

古伊万里印判手菱形皿、といったような名前がついています。

時代は、よくわからないのですが、元禄享保期(1690~1720年)との説明で、私が調べた感じでもそのあたりかなあと思います。

骨董収集でも有名だった白洲正子さんは、「古伊万里と呼んで良いのは延宝期までのもの」と仰ってますが、私もそう思います。延宝期(1670~80年頃)のものは、色合いといいまったりとした絵柄といい素朴で上品、元禄期以降のものは華やかな感じがします。どちらが良いかは好き好きでしょう。

その定義からすると、このお皿達は、古伊万里ではなくて、江戸中期伊万里焼紙刷り印判手菱形向付、といった命名になるのかなと思います。

どちらにしても、延宝であろうが明治期のものであろうが、古伊万里だろうがベロ藍だろうが、気に入ったもので買える範囲のものを買うと決めていますので、この3枚も気に入ったから買っています。同じお皿がさらに見つかったら、少しずつ増やしていきたいと思います。

しかし、日本の骨董陶磁はスゴイと思います。

西洋の陶磁器は100年経てばアンティークとして扱われるそうですが、日本のものは100年前では明治期のものですらありません。

明治期のものは、若い陶磁として、古伊万里などに比べれば値段も安い扱いですし、室町期の陶器などですら市中に出回って売られているのですから、日本の陶磁器は歴史があります。

もともとは中国や朝鮮の技術で始まったものですが、日本独自の美しさなど、やはり各別です。

私は一時期金繕いを習っていたので、今もちょっとした欠けやホツなどは自分で直しますが、直したものを使うという感覚も日本独自みたいですね。

自分で直せると思うから、高い骨董陶磁を普段にも使うことができます。

とはいえ、私ごときが買うものですら、安いと言えるかは微妙ですので、衝動買いしないと買えませんね。

今回買ったのは、これらのうち一番下のものです。

あとの2つは、ここ数年の間に同じ形だ!という感じで、見つけたら買って集めてきました。

これにお刺身などをのせると、本当においしそうなのですよ。

古伊万里印判手菱形皿、といったような名前がついています。

時代は、よくわからないのですが、元禄享保期(1690~1720年)との説明で、私が調べた感じでもそのあたりかなあと思います。

骨董収集でも有名だった白洲正子さんは、「古伊万里と呼んで良いのは延宝期までのもの」と仰ってますが、私もそう思います。延宝期(1670~80年頃)のものは、色合いといいまったりとした絵柄といい素朴で上品、元禄期以降のものは華やかな感じがします。どちらが良いかは好き好きでしょう。

その定義からすると、このお皿達は、古伊万里ではなくて、江戸中期伊万里焼紙刷り印判手菱形向付、といった命名になるのかなと思います。

どちらにしても、延宝であろうが明治期のものであろうが、古伊万里だろうがベロ藍だろうが、気に入ったもので買える範囲のものを買うと決めていますので、この3枚も気に入ったから買っています。同じお皿がさらに見つかったら、少しずつ増やしていきたいと思います。

しかし、日本の骨董陶磁はスゴイと思います。

西洋の陶磁器は100年経てばアンティークとして扱われるそうですが、日本のものは100年前では明治期のものですらありません。

明治期のものは、若い陶磁として、古伊万里などに比べれば値段も安い扱いですし、室町期の陶器などですら市中に出回って売られているのですから、日本の陶磁器は歴史があります。

もともとは中国や朝鮮の技術で始まったものですが、日本独自の美しさなど、やはり各別です。

私は一時期金繕いを習っていたので、今もちょっとした欠けやホツなどは自分で直しますが、直したものを使うという感覚も日本独自みたいですね。

自分で直せると思うから、高い骨董陶磁を普段にも使うことができます。

とはいえ、私ごときが買うものですら、安いと言えるかは微妙ですので、衝動買いしないと買えませんね。