この【幕府山・魚雷営】に於ける小野賢二氏が収集したという【日記類】について、その内容の判断についてだが、以前当方の記事にも書いていたが、【嘆願書】が【捕虜側】から渡されていたにも関わらず、【計画的】に【殺害】を【実行】したというのが【事実】であるならば、【戦闘法規】に【抵触する】と認識出来るが、そもそも【戦闘法規】とは何かを、この小野賢二氏は理解しているとは言いがたい。

【南京事件】として【虐殺】という【既に評価が入った用語】を使用する【虐殺肯定派】の人々の【特徴】でもあるし、板倉由明氏(故人)、偕行社に【陸戦法規違反】を説明した【原剛氏】も、【陸戦法規】が何か判っていないと考える。

【陸戦法規】とは、wikiに書かれているのを利用させてもらうと、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われるもののことである。

【陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約】とは【条約】であり、合意法・相互法(パクタ・スント・セルヴァンダ、pacta sunt servanda)である。そして1929年にジュネーヴで締結された【俘虜の待遇に関する条約】は、日本は批准していない。

条約は【相互・合意】を元に形成される【協定】であって、国内法に於ける立法府が成立させた【法】である【強制法】とは別である。【批准】していなければ、協定に【拘束】されることもない。そう言った点では、【捕虜】に関しての扱いは、【法的】にはフリーである。そして【係争側】が【遵守】しなければ、【守る】ということに【拘束】される訳ではない。

小野賢二氏の史料の中の上海戦にも【蒋介石軍】の【便衣隊】による【攻撃】が記載され居るので、日本側だけが【遵守】しなければならないと言うことでは無い。

戦争における【戦闘行為】による【攻撃による殺害】は、【罪】には問われない。何故なら【国際法】には【刑法】が【存在】せず、【自己防衛】【自力救済】が当時の【戦闘行為】というものへの【国際社会のコンセンサス】だったからである。

そもそも【戦犯】にしても、【東京裁判】が【戦犯=戦争犯罪】と出来るか否かは、日本がその【判決】を受け入れたことで、【戦犯】と成り得るという【国際法】の学者の見解もあるかも知れない。

しかし、本来、当時も今も【文明国家】の【基礎】は存在している。例えば、国際社会で明確に【戦争犯罪】が規定されたのは、1998年のローマ規定と国際刑事裁判所の設立からであり、その【対象となる範囲】は、【発足・規定以降】である。

それより以前の【ベトナム戦争・アフガニスタン戦争・中共内戦・朝鮮戦争・中東戦争】などは、【該当】していない。国際刑事裁判所は、ジェノサイドも問題にしているが、中国共産党の【天安門事件】や【ウイグル自治区での強制教育】など、問題になりそうなことには【首】を突っ込む様子もない。

それはさておき、東京裁判が行われた時点で【戦争犯罪】という国際法に於けるローマ規定のような【刑法】があったのかといえば、全く見当たらない。

【文明国家の基礎】と前述したが、その一つが【罪刑法定主義】である。【罪刑法定主義】とは、【罪科】なくして【何人も裁くことは出来ない】というものである。

第二次世界大戦の戦勝国側は、この時、【文明国家の基礎】を【無視】して、【罪科】が無い【罪】で日本軍・日本の政治家を【処刑】している。

実は、意外なことに東京裁判の裁判長であるオーストラリア代表のウェッブ判事が、【法の遡及】を問題にしている。ただ他の英・米・ソ・中・仏などの代表が、多数派工作を行いウェッブ判事の【意見】を封じたようである。(出典:冨士信夫『「南京大虐殺」はこうして作られた』)

南京事件の研究家であった板倉由明氏にしても、軍事の助言を与えていた国際法の専門家とは言い難い原剛氏にしても、当然小野賢二氏にしても【理解出来ているとは言い難い】のである。

仮に【現代の人間の主観】、【感覚】として【非道行為】と【思う】ことがあったとしても、それを【当時の実行した将校・兵士】に【法がそもそも無く】【命令系統に組み込まれていない】ならば、【責任問題】とすることは誰に出来るのであろうか。

因みに、2万を殺害して揚子江に流したと【小野賢二氏】が主張しているとは考えにくい、1万4千から2万といっているだけで、数値は明確に出来ていない。

そして、2万の数量を文字で書くと簡単であるが、人間が2万も集まっている様が理解出来れば、当時の部隊の参加メンバーと小銃・重機関銃・軽機関銃の性能で【全て殺害】は不可能ではないかと考えられる。

(知り合いに作って頂いた想像図である。これで半分の1万人である。)

小野賢二氏を含めて、【虐殺】という【既に評価が加わった】【学術用語】としては【不適切】の【用語】を使う方達は、【殺害】=【非道】と考えているが、【戦争】による【戦闘での殺害】は既に【非道】であり、【戦闘】という【戦闘行為】の中では、【正当・合法行為】である以上は、平時に於ける例えばボーガンで人を殺傷するなどする行為とは区別すべきである。単なる【感傷】すぎる過剰反応である。

幕府山に於ける【小野賢二氏】の収集した日記類をつらつら眺めてみても火災の記述があったり無かったり、処理に言ったりいかなかったり、【のんびり】と【南京城内観光】にまでいっている始末で、【証拠隠滅】の為の【後始末に負われる】という悲壮感がない。

それと、山田旅団長の日記による【始末せよ】とのことがよく【命令】があったとされるが、どの部隊も【出した形跡が無く】、【長勇中佐】が【ヤッチマエ】といったという【角良晴】という松石根司令官付の人物が90歳にして偕行社の【南京戦史】の編輯者との手紙や・電話でのやり取りのもので、この人物は【挹江門】を【木枠だけ】と断言した人物で、その【記憶】にはかなり問題があったのであるが、この中での下関での別の捕虜殺害と死体の揚子江遺棄を証言したことを持って、偕行社の編集人の一人が謝罪をしたという愚かな顛末をしたことがある。現在の偕行社の立場は、その様な謝罪は認めてないし、南京事件とは【戦時宣伝】という【虚偽】であるとしている。良くこれも【虐殺という用語を使う人々】に使われる。

山田旅団長の日記の記載をもう一度良く確認すると、

引用《

十二月十五日 晴

捕虜ノ仕末其他ニテ本間騎兵少尉ヲ南京ニ派遣シ連絡ス

皆殺セトノコトナリ

各隊食糧ナク困却ス

》

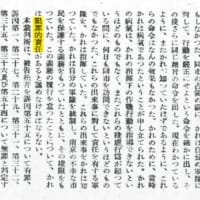

当時の【捕虜】の取り扱いを行う部署は参謀部の第三課で、担当は榊原主計少佐である。一応、情報収集担当の第二課の長勇中佐が兼任していたことは判っている。しかし、長勇中佐が【命令】を出したという【史料】はない。

【日記】は、【誰かに見せる為に書くもの】ではなく、【自分に説明がつけばいい】ので【詳しい状況説明】が書かれるわけではない。投降軍臨時代表 釜核という人物からの嘆願書がどの段階で、天野少尉から山田旅団長へ渡ったのか不明だが、その中で食べていない状態でのことを訴えているの。

それを踏まえて本間騎兵少尉が南京へ支持を伺いに言った所、榊原主計少佐か長勇中佐から【待機】を命じられたことを報告された山田旅団長のいらだちと腹立たしさから【日本兵すら食糧に困っているのにも拘わらず】つまり【皆殺せとのことか】にも読める。人の日記なので【本人以外】に判る筈もなく、時間が経てば【記憶も薄れていて】どう言うつもりで書いたか忘れているかも知れない。

【命令】があったかどうかは、【実際】の処、これでは判らない。

16日には【火災】があり、宿舎の半分が燃えたという大事の後、一定の【責任があると見た捕虜】を【魚雷営】で【殺害】した事は確かであろう。ただし【戦闘期間と戦場エリア】に於ける【合法行為】と考えてもよさそうだが【詳細】が今ひとつ不明である。ただ、時間が余り掛かっていないので、少数であったと考えられる。午後3時半出発、午後10時帰営である(7時間)。

この時の黒須【偽名】の人物の日記の記述が、清水潔という日テレの元プロデューサーの番組や書籍で取りあげられて、【非道】のイメージを醸し出すことに成功したようだが、実際【老人】や【子供】というのは、この人物が年齢を確認したわけではないので見た目の【印象】に過ぎないし、【老人】であっても【兵士】ならば問題もなく、【子供】の兵士は、NYTのダーディンの記事にも見られる。つまり【兵士】として認識される者である以上は、【殺害】は已む得ないと言う事にもなり得る。

もう少し、引用や参考文献・史料などをそろえて書かなければならない第65連隊の幕府山・魚雷営のケースなのだが、史料が今ひとつハッキリしないので、なかなか整理がつかない。状況としての幕府山のケースは、ZF殿のサイトなどを見て頂く方が判りやすとは思う。

ただ、何度も繰り返すが、戦時に於ける【殺害】は【合法】であり、国際法として【刑法】は存在せず、通常戦闘行為による【殺害】も【非道】であることには変わりがない。

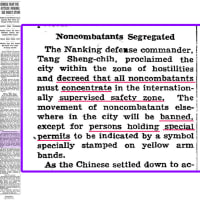

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)

ただ、南京は【籠城戦】という特殊性にもかかわらず、【審問】を経て【兵民分離】を行っております。

史料が無く、全てを【殺傷】したとも考えにくいと考えます。肯定派は【全てを殺害】したと【想像】して解釈してますが、一寸理解に苦しむ想像です。

南京市住民は、揚子江北岸へ脱出していた。仄聞では、中央革命政府は、揚子江渡航を禁止した由。残は、約束20万人。既に旧日本軍の「戦争犯罪捏造」のネタにするつもりだった可能性。「空室清野(督戦隊による焦土作戦措置)」か、便衣兵隠蔽挑発行為による日本軍への挑発行為。「兵民分離査問工作」自体は迅速成功。戦後昭和反日左翼勢力による捏造成功。

梶谷健郎の日記などを合わせてですが、やはり欧米人(宣教師、メディア)の役割が大きかったと考えています。

あれがなければ、現在の問題にはなっていないと考えます。

それは、ソ連のスパイが関係してくるのですが。いわゆるヴェノナ文書関係ですな。