「シングルマザーの貧困」水無田気流著 を読んだ。

4組に1組が離婚するという、そのままシングルマザーになるパターンも多い。ただし、新婚の25%が離婚するわけではないのに注意が必要だ。

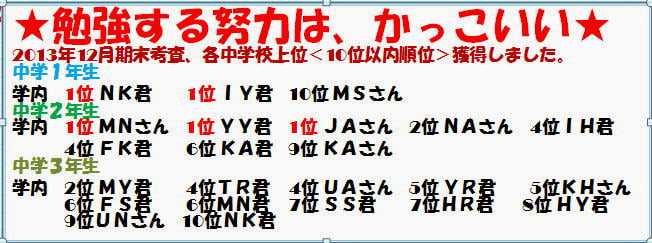

塾講師をしていると生徒の親がシングルである比率が結構高いのに驚く。さらに、その母の職業が、看護師であることにも驚き、また、納得もする。

貧困の連鎖、10代での妊娠結婚、この場合の離婚率は70%もあるそうだ。そして、そのシングルマザーは、貧困へと落ちていく。さらに、その子供たちも学業への不振から、貧困が再生産される。看護師であれば、ある程度の経済力があるので、せめて、良い高校、さらに大学への進学で貧困の連鎖を断ち切ろうとするのは当然であろう。

社会の階層化が問題になるが、結婚でも二極化が進んでいる。高度な学歴を持つ女性は、同類の男性と結婚する。女医の75%が医者と結婚するという。女性の大卒者は、大卒男性との結婚を望む。看護師のお母さんが、とにかく塾に通わせ、学力を付けさせ、大学まで行き、上の階層を目指してほしいと子供に願うことになるのは当然であろう。

福祉施設で働く女性の多くは、シングルマザーであった。看護師よりは、学歴などの資格がなくても需要が高いからである。その職に働く中卒、高校中退の働く若い女性に複数会った。共通していることは、勉強しておくべきだった、高校は卒業すべきだった、という後悔の念である。社会とは、こんなに冷たいのかを痛感したことであろう。学歴は、社会を二極化、貧富の差を増大させる方向にさらに進んでいる。

塾講師を30年以上続けて思うに、私の時代は、豊かさを求めて働く親とその子共であふれていた。貧困を知らない世代の子供たちに教えていたようだ。いや、私自身が貧困の家庭を相手にしなかったのかもしれない。現在の子供たちには、貧困のにおいが、あふれかえっている。教育に投資できないシングルマザー、教育に投資続けることで貧困にあえぐシングルマザー。世代の貧困が、引き継がれていく。

日本中が、貧困にあえいでいる!

<主夫の作る夕食>

ぶりの照り焼き、上手にできました

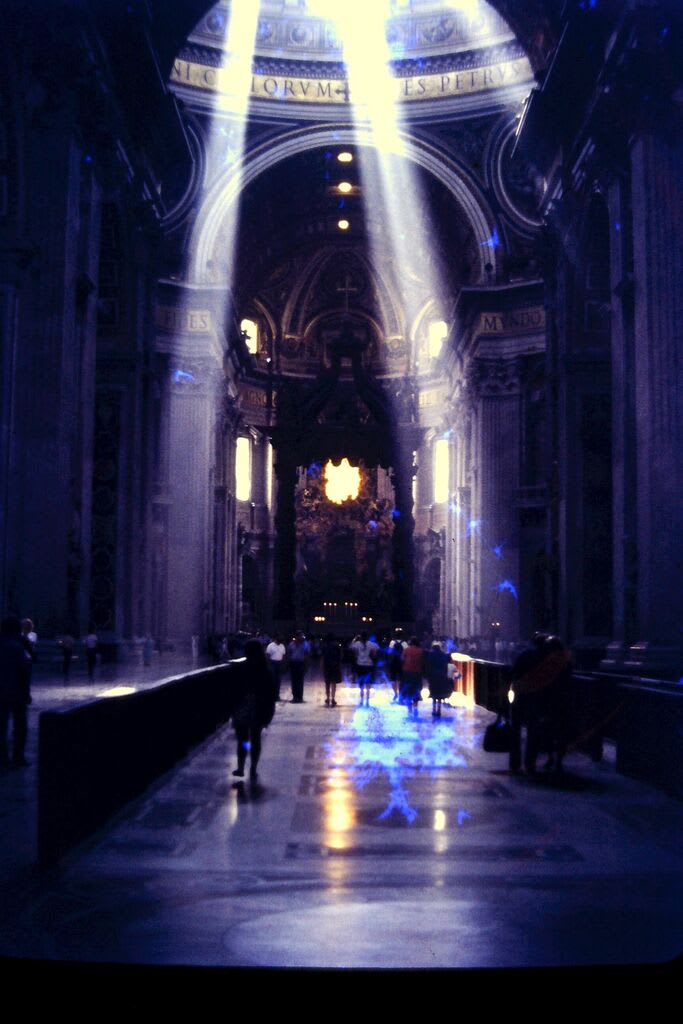

<想い出の一枚>

若いころ、こうやって働いていた時期もあった。