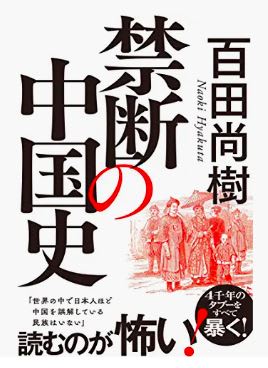

「禁断の中国史(百田直樹)」を読んで現在の中国共産党について読んでみよと「中国共産党暗黒の百年史(石平)」を手にしてみた。

北方健三の水滸伝、楊令伝、岳飛伝と読んでいくと「国家」というものの恐ろしさをひしひしと感じた。国家を維持すること、国家が衰退し、新しい国家の誕生、その裏にうごめくおぞまし過ぎる権力闘争、つまりは「殺し合い」、それが現在の中国においても行われていることに唖然とした。

この本の「はじめに」に書かれているように私が学んだ近代中国史は、「阿片戦争以降、中国人民は帝国主義と国内の腐敗勢力との二重の抑圧に喘いでいたが、中国共産党は、人民を率いて革命を起こし、帝国主義と悪の勢力を打ち破って人民を開放し、人民のため素晴らしい新中国を建設した」というものであった。著者は、これこそが、中国共産党のでっち上げた嘘八百の「革命史観」と断言している。この本を読むことで、そのでっち上げを打ち消すことが可能となる、と述べている。

中国には1980年代から何度も観光旅行に訪れたが、見えざるところの中国にはほとんど無知であった。行くたびに経済発展する中国を見て驚いていたが、日本のメディアは、その当時から、中国共産党の暗部には、深入りを恐れていたようにも感じる。毛沢東、江青、周恩来、江沢民、習近平、鄧小平など表面的なお付き合いですましていたように感じる。

権力を取り、維持することがどれほどおぞましいことか。この本を読むと恐怖を感じつつ、気持ちが悪くなってくる。

「一村一焼一殺」から始まる粛清と言う名の大量虐殺が、延々と続く中国共産党の歴史に唖然とする。

第二章 繰り返される血まみれの大量虐殺史

第三章 侵略と虐殺と浄化の少数民族弾圧史

第七章 日本人をカモにした対日外交史と反日の系譜

などが強烈に印象に残った。

隣国である日本、日本人として読む必要のある一冊にちがいない。

(以上の写真は1980年代の風景から)