このたび機会があり、有料メールマガジン「セルフビルドで始める楽しい田舎暮らし入門」を創刊することとなりました。

https://www.mag2.com/m/0001694282

現在、私と家族は埼玉県秩父地方で田舎暮らしを満喫しています。東京都内のアパートから、この地に移住して11年が過ぎました。

私たち家族が移住する時に感じた多くの疑問や、探し求めた解決方法を、次に田舎への移住を目指す方々へ発信できればと思っています。

このメルマガでは、家族と友人でセルフビルドした木造平屋の住宅建築の話を中心に、

月刊誌「田舎暮らしの本」の記者経験をもとにした「田舎移住を成功させるメソッド」をお送りできればと思います。

このメルマガが参考となり、移住成功者が増えると同時に地方社会が活性化されれば、こんなに嬉しいことはありません。どうぞよろしくお願いいたします!

月2回刊で440円、初回1カ月無料ですので、よろしかったらぜひご覧ください!

サンプルの0号もこちらから閲覧可能です。

https://www.mag2.com/m/0001694282

2021年3月5日創刊

創刊号の目次:

───────────────────────────────────

・ご挨拶

・主な登場人物

・自宅セルフビルドで田舎暮らしをスタート 第2回

「セルフビルドのための土地探し その2」

・コラム1 田舎暮らしの道具紹介「電動丸ノコ」

・コラム2 阪口家の田舎暮らし写真帖

・コラム3 田舎暮らしの記録を動画で残すための講座

・おわりに

───────────────────────────────────

月2回刊で440円、初回1カ月無料ですので、よろしかったらぜひご購読ください。

https://st-sakaguti.com

12月3日にテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」で、私の家と新しくでた本を紹介してもらいました。

テレビの撮影は、いつもやってる雑誌の撮影とはまた違い、とても興味深かったです。

「家をセルフでビルドしたい」(文藝春秋)は好評発売中です!!https://www.amazon.co.jp/dp/4163909370

テレビの撮影は、いつもやってる雑誌の撮影とはまた違い、とても興味深かったです。

「家をセルフでビルドしたい」(文藝春秋)は好評発売中です!!https://www.amazon.co.jp/dp/4163909370

我が家のセルフビルドの日々をエッセイ風にまとめた「家をセルフでビルドしたい」が、文藝春秋から発売されました。

ぜひお手に取ってください!!

本の内容はこちらから>>>https://books.bunshun.jp/articles/-/4548

ぜひお手に取ってください!!

本の内容はこちらから>>>https://books.bunshun.jp/articles/-/4548

更新が遅くなり、申し訳ありません。

私のセルフビルド住宅は無事に完成し、現在は快適くらしております。

そこで改めて私が建築中に得たセルフビルドノウハウを、より詳しく読めるように新しくwebサイトを立ち上げました。

題して「自分で家を建てたい人のセルフビルド教室」です。

http://www.sakaguti.org

こちらのブログよりもより、セルフビルド現場で実際に役に立つ情報を盛り込んでいけたらと思っています。

私も建築中は、いろいろなサイトや本でセルフビルドの先達の方たちから情報をいただきました。

これからセルフビルドに挑戦しようとされる方に、少しでもお役に立てたら幸いです。

よかったら、ぜひご覧ください。

私のセルフビルド住宅は無事に完成し、現在は快適くらしております。

そこで改めて私が建築中に得たセルフビルドノウハウを、より詳しく読めるように新しくwebサイトを立ち上げました。

題して「自分で家を建てたい人のセルフビルド教室」です。

http://www.sakaguti.org

こちらのブログよりもより、セルフビルド現場で実際に役に立つ情報を盛り込んでいけたらと思っています。

私も建築中は、いろいろなサイトや本でセルフビルドの先達の方たちから情報をいただきました。

これからセルフビルドに挑戦しようとされる方に、少しでもお役に立てたら幸いです。

よかったら、ぜひご覧ください。

内壁の仕上げの前に、諸々の取り付けなどもしました。

まずは24時間換気の吸気口です。

高気密とは程遠い我が家で、24時間換気はいらないと思うのですが、

法律で決まっているので、仕方ありません。

外壁工事の時に開けておいた穴に、100の塩ビ管を入れます。

ズボッ!!

そこにホームセンターで買ってきたカバーを取り付け、外側は完成。

室内用のカバーにはパッキンみたいなものをくっつけて、

これまた、内壁の石膏ボードに開けておいた穴に差し入れて完成です。

並行して、引き戸やドアの上にある垂れ壁も作りました。

ドアの高さは2mとします。

上の写真、左のようなドアが入るところは簡単ですが、

右側の引き戸になるところが大変です。

またまた、知り合いの大工さんから、けっこう良さそうな引き戸を4枚もらってしまった。

後ろの箱に入ってるのがその引き戸です。

これを使いたいのだが、この引き戸にはすでに吊り戸用の金具を入れる加工がされていました。

この金具は全部でなく、数個しかついていなかったのですが、

品番からメーカーと商品名を割り出すことに成功。

しかし、吊り戸の施工は初めて。

Lの字型の鴨居を作ってはめるのですが、なかなかピッタリいきません。

この鴨居の部分に重量がかかるので、水平を出すだけでなく、強度も必要です。

左の細いところは、壁板越しに間柱に長めのビスで留めました。

なんとか納まったけど、大丈夫だろうか?

うまくできてるかは、まだ未定。

室内扉は、もっと後に取り付けます。お楽しみに。

まずは24時間換気の吸気口です。

高気密とは程遠い我が家で、24時間換気はいらないと思うのですが、

法律で決まっているので、仕方ありません。

外壁工事の時に開けておいた穴に、100の塩ビ管を入れます。

ズボッ!!

そこにホームセンターで買ってきたカバーを取り付け、外側は完成。

室内用のカバーにはパッキンみたいなものをくっつけて、

これまた、内壁の石膏ボードに開けておいた穴に差し入れて完成です。

並行して、引き戸やドアの上にある垂れ壁も作りました。

ドアの高さは2mとします。

上の写真、左のようなドアが入るところは簡単ですが、

右側の引き戸になるところが大変です。

またまた、知り合いの大工さんから、けっこう良さそうな引き戸を4枚もらってしまった。

後ろの箱に入ってるのがその引き戸です。

これを使いたいのだが、この引き戸にはすでに吊り戸用の金具を入れる加工がされていました。

この金具は全部でなく、数個しかついていなかったのですが、

品番からメーカーと商品名を割り出すことに成功。

しかし、吊り戸の施工は初めて。

Lの字型の鴨居を作ってはめるのですが、なかなかピッタリいきません。

この鴨居の部分に重量がかかるので、水平を出すだけでなく、強度も必要です。

左の細いところは、壁板越しに間柱に長めのビスで留めました。

なんとか納まったけど、大丈夫だろうか?

うまくできてるかは、まだ未定。

室内扉は、もっと後に取り付けます。お楽しみに。

壁の断熱が終わりましたら、壁板を貼っていきます。

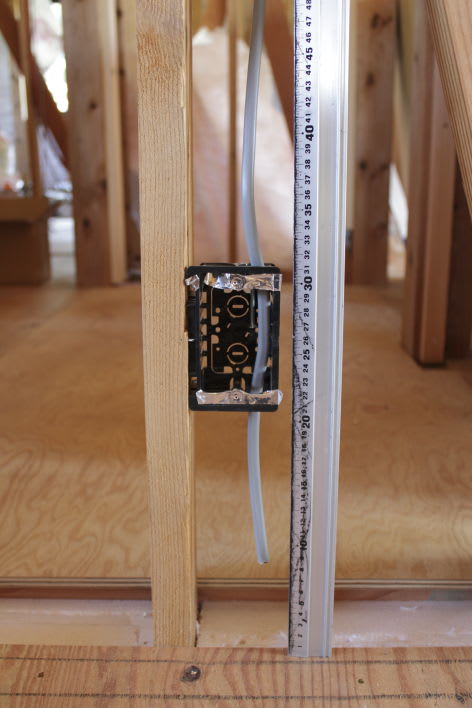

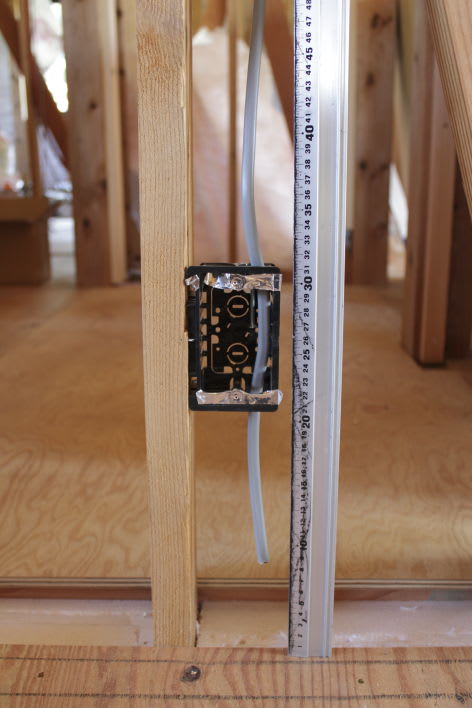

その前に、コンセントとスイッチ用のボックスをつけました。

高さは床下地からボックスの中央まで、通常のコンセントで26cm、スイッチで120cmとしました。

テレビ台裏やデスクが来るところのコンセントは、高めにしました。

ちなみに我が家の電気工事は、電気屋の叔父に頼みましたが、ボックスは私が取り付けました。

続いて壁板ですが、腰から下はさね加工がされた12mm厚の杉板を横張りです。

なかなかスッキリとした印象で、気に入っております。

腰から上は、漆喰を塗る予定なので石膏ボードを張りました。

以前も書きましたが、通常は12mm厚ですが、重いので9mm厚にしました。

これを壁の大きさに切断して32mmのビスで留めていきます。

切断はカッターナイフが便利でした。

切れ目を入れて、

パキッて割れます。

その前に、コンセントとスイッチ用のボックスをつけました。

高さは床下地からボックスの中央まで、通常のコンセントで26cm、スイッチで120cmとしました。

テレビ台裏やデスクが来るところのコンセントは、高めにしました。

ちなみに我が家の電気工事は、電気屋の叔父に頼みましたが、ボックスは私が取り付けました。

続いて壁板ですが、腰から下はさね加工がされた12mm厚の杉板を横張りです。

なかなかスッキリとした印象で、気に入っております。

腰から上は、漆喰を塗る予定なので石膏ボードを張りました。

以前も書きましたが、通常は12mm厚ですが、重いので9mm厚にしました。

これを壁の大きさに切断して32mmのビスで留めていきます。

切断はカッターナイフが便利でした。

切れ目を入れて、

パキッて割れます。

さて、トイレと洗面所もできたことですし、内装工事に入っていきたいと思います。

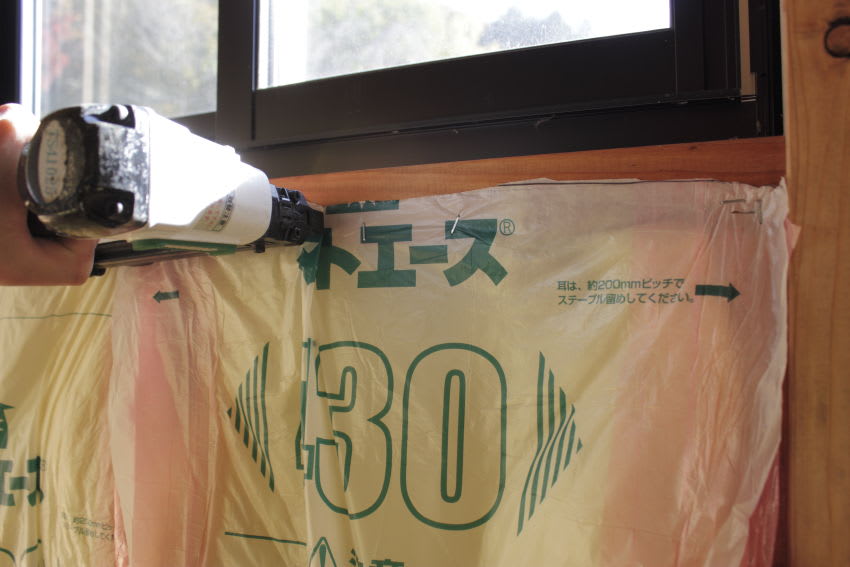

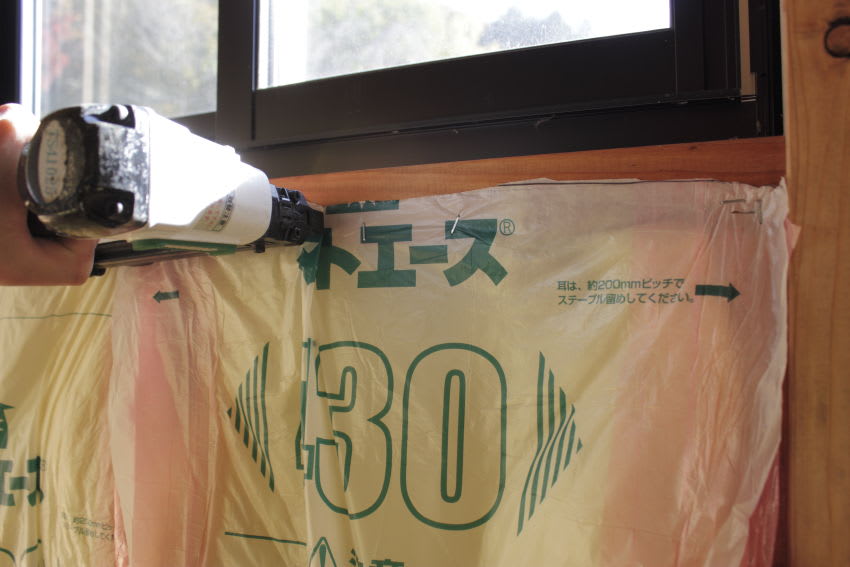

まずは内壁からですが、その前に断熱材を入れることにします。

トイレの施工の時に先行して入れてましたが、残っているところ全部に入れます。

我が家の壁面の断熱材はスタンダードに、グラスウール10Kの100mm厚のにしました。

これを間柱の間に充填し、タッカーで留ていきます。

窓の下などは、切断してしまうので、テープで接着し機密性を確保します。

どんどん入れていきました。

袋入りのグラスウールは機密性を確保するのが難しいらしいですが、

まぁしょせんはセルフビルドの木造住宅なので、そこまで高気密高断熱を期待してはいません。

寒いのも嫌ですが、あまり神経質になると進まないのでね...

高い位置の壁面も頑張りました。

グラスウールは袋を切ると、細かい破片が出るのでマスクをしてます。

電気のスイッチやコンセント周りは、

袋と中身のグラスウールをボックスの形に切り抜き、

テープでなるべく綺麗に仕上げました。

あと気をつけたのが、外に面していない内壁の中です。

土台と根太と床下地で一応、床下は見えないですが隙間がありますね。この

隙間から結構な量の外気が入ってきます。

ここには、床下用の断熱材の破片を詰め込みました。

秩父地方の冬は、けっこう寒いので、なるべく暖かい家にしたいと思います。

ところで、ぜんぜん話は変わるのですが、

カメラマン阪口が撮影を担当した本が2冊、発売となりました。

「ニワトリと暮らす」地球丸

「世界のともだち オーストラリア」偕成社

もしよろしければ、人力社のホームページで詳しく紹介しておりますので、

ご覧いただけますと嬉しいです!!

http://www.jinriki.net

まずは内壁からですが、その前に断熱材を入れることにします。

トイレの施工の時に先行して入れてましたが、残っているところ全部に入れます。

我が家の壁面の断熱材はスタンダードに、グラスウール10Kの100mm厚のにしました。

これを間柱の間に充填し、タッカーで留ていきます。

窓の下などは、切断してしまうので、テープで接着し機密性を確保します。

どんどん入れていきました。

袋入りのグラスウールは機密性を確保するのが難しいらしいですが、

まぁしょせんはセルフビルドの木造住宅なので、そこまで高気密高断熱を期待してはいません。

寒いのも嫌ですが、あまり神経質になると進まないのでね...

高い位置の壁面も頑張りました。

グラスウールは袋を切ると、細かい破片が出るのでマスクをしてます。

電気のスイッチやコンセント周りは、

袋と中身のグラスウールをボックスの形に切り抜き、

テープでなるべく綺麗に仕上げました。

あと気をつけたのが、外に面していない内壁の中です。

土台と根太と床下地で一応、床下は見えないですが隙間がありますね。この

隙間から結構な量の外気が入ってきます。

ここには、床下用の断熱材の破片を詰め込みました。

秩父地方の冬は、けっこう寒いので、なるべく暖かい家にしたいと思います。

ところで、ぜんぜん話は変わるのですが、

カメラマン阪口が撮影を担当した本が2冊、発売となりました。

「ニワトリと暮らす」地球丸

「世界のともだち オーストラリア」偕成社

もしよろしければ、人力社のホームページで詳しく紹介しておりますので、

ご覧いただけますと嬉しいです!!

http://www.jinriki.net

壁と床ができたので、ふたたび作りかけの洗面台を置いてみます。

まずはほったらかしだったシンクを洗いました。

次に木組の本体を運び込み、

シンクを中に突っ込んで、

まあまあでしょうか?

次は水道周りです。

まず水栓ですが、混合栓ってやつを買ってきました。

先が伸びてシャワーにもなるそうです。

この娘が、そのうち「朝シャン」など始めるのでしょうか???

しかし問題が・・・

水栓の根元の径と、シンクの穴の径が合わない。馬鹿です。

ルーターで穴を広げ、

無理やり突っ込み、

なんとか完成です。

次は部屋側。

床から飛び出していた架橋ポリのソケットに止水栓を取り付けます。

テープを巻いて、

まずは奥のお湯側に、取り付けました。

手前側が水側のソケット。これにも同じように止水栓を取り付けます。

排水側は、前回のトイレと同じような排水用金具を買ってきて、

シンクの穴に装着。これも穴の径に注意が必要です。特にこのシンクは医療機関ようでサイズが家庭用と少し違いました。

付属のネジとパッキンで、裏からしっかりとめます。

それぞれを、床下の管と接続して完成。

戸棚や鏡など、仕上げは残ってますが、

ひとまず工事現場の手洗いとしては十分なので、ここまでにします。

残りは、もうちょっとしてからかな?

まずはほったらかしだったシンクを洗いました。

次に木組の本体を運び込み、

シンクを中に突っ込んで、

まあまあでしょうか?

次は水道周りです。

まず水栓ですが、混合栓ってやつを買ってきました。

先が伸びてシャワーにもなるそうです。

この娘が、そのうち「朝シャン」など始めるのでしょうか???

しかし問題が・・・

水栓の根元の径と、シンクの穴の径が合わない。馬鹿です。

ルーターで穴を広げ、

無理やり突っ込み、

なんとか完成です。

次は部屋側。

床から飛び出していた架橋ポリのソケットに止水栓を取り付けます。

テープを巻いて、

まずは奥のお湯側に、取り付けました。

手前側が水側のソケット。これにも同じように止水栓を取り付けます。

排水側は、前回のトイレと同じような排水用金具を買ってきて、

シンクの穴に装着。これも穴の径に注意が必要です。特にこのシンクは医療機関ようでサイズが家庭用と少し違いました。

付属のネジとパッキンで、裏からしっかりとめます。

それぞれを、床下の管と接続して完成。

戸棚や鏡など、仕上げは残ってますが、

ひとまず工事現場の手洗いとしては十分なので、ここまでにします。

残りは、もうちょっとしてからかな?

それでは、ここまで出来た洗面台関係の部材を

いったん全部外に出して、まずは壁塗りにいきたいと思います。

我が家の壁は前回も書きましたが、腰までが杉板、腰上は漆喰の塗り壁の予定です。

ただ洗面所は、脱衣所と洗濯機置き場を兼ねるので、

腰下まで、すべて塗り壁とします。

漆喰は、外壁を塗った時と同じく、練り済みのペーストになったやつにしました。

調べたら、これまた外壁用と同じく

「ロイヤル通販」の室内用練り済み漆喰が

一番安かったのでこれに決定。

コテ板と左官ゴテも、外壁の時と一緒です。

コテは、シナリのある少し高いやつがオススメです。

漆喰をコテ板の上に袋から出すとこんな感じ。

ロイヤル通販の漆喰は、結構柔らかめで、塗りやすいんだが、垂れやすいのが難点です。

下から上に、教科書通りに塗っていきます。

ここの石膏ボードは、裏返しですね。

なぜかというと、洗濯機用水道の穴を間違えて反対に開けたからです(笑)

いったん全部外に出して、まずは壁塗りにいきたいと思います。

我が家の壁は前回も書きましたが、腰までが杉板、腰上は漆喰の塗り壁の予定です。

ただ洗面所は、脱衣所と洗濯機置き場を兼ねるので、

腰下まで、すべて塗り壁とします。

漆喰は、外壁を塗った時と同じく、練り済みのペーストになったやつにしました。

調べたら、これまた外壁用と同じく

「ロイヤル通販」の室内用練り済み漆喰が

一番安かったのでこれに決定。

コテ板と左官ゴテも、外壁の時と一緒です。

コテは、シナリのある少し高いやつがオススメです。

漆喰をコテ板の上に袋から出すとこんな感じ。

ロイヤル通販の漆喰は、結構柔らかめで、塗りやすいんだが、垂れやすいのが難点です。

下から上に、教科書通りに塗っていきます。

ここの石膏ボードは、裏返しですね。

なぜかというと、洗濯機用水道の穴を間違えて反対に開けたからです(笑)