FUJITSUのパソコンAH53/D1(Windows10)は、主にブログ記事の執筆に使っており、毎日のようにかなりの頻度でキーボードをたたいているのであります。

5年くらい前に、キートップの1つが外れてしまいました。キートップ内のプラスチック留め具が折れてしまったようで、はめ込もうとしても無理なようです。近くのY田電機で購入したので、修理に持ち込みました。キートップだけの交換は不可で、キーボードアッセンブリ自体の交換になりました。

このパソコンはSSD化しているので、さくさくと動作します。いつものようにブログ記事を書いていたら、「D/し」のキートップが取れそうになっているのに気がつきました。オーマイガー!またかいな。幸いというか、完全に壊れているわけではなさそうですが、完全に破壊されるのは時間の問題でしょう。

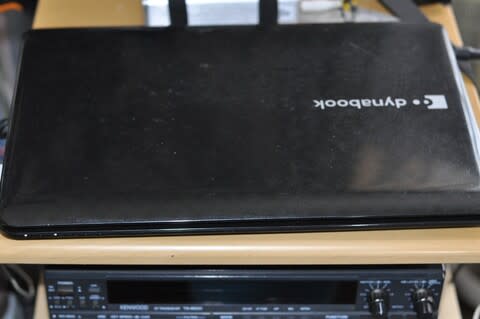

TOSHIBAのDynabookも使っていますが、そちらの方はキートップが壊れたことがありませんが、接触が悪くなっているキーがあります。根本的にはキーボード交換になるのでしょうが、どうにかならんかなと思って、密林やR天(仮称)を見ていたら、キーボードカバーなるものを見つけました。

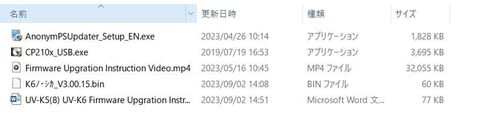

平面のシートを自分で切って使うものはお安いのですが、キーボードにマッチしているものは、それなりの価格です。AH53用のキーボードカバーを検索したら、ヒットしました。ヨド〇シは品切れで、密林よりR天の方が、少しお安くなっています。最近、送料の値上げがあったので、それなりの価格になってしまいますが、修理に出すより安いと思い1枚購入しました。

FUJITSUと印刷がありますが、FUJITSU製ではありません。サードパーティの中華製です。

キートップを覆ってしまうので、キートップが多少ぐらついても問題ありません。埃も入らなくなるというメリットがあります。(むしろ、それがメインだろう)一見、カバーがかかっているとは思えないほど、フィットしています。

いいこと尽くしのような感じですが、キーを打つときに抵抗が少し増えるので、指の感触が異なります。「むにゅ」という感じかな。裸のキートップの時より、少し力が必要になるので、そこには違和感が生じるところではあります。

「廃棄してはいけません」という袋が同梱されていました。両面テープということですが、粘着力が弱い(弱すぎ)ということと、うまく剥がれないので使っていません。使わなくても、通常使用でカバーがずれることはありません。

キーボードカバー:2,480円 税・送料込み