2019.7.6(土)

最近は、使う機会が少なくなった着火具のマッチ、墨田区横川の「たばこと塩の博物館」で「マッチ展」を見る

「たばこと塩の博物館」近くにあるのに入ったことが無かった

2階 特別展示室 マッチは文政9年(1826)英国で黄燐マッチを発明、 安政2年(1855)スエーデンで安全マッチ(赤燐)発明

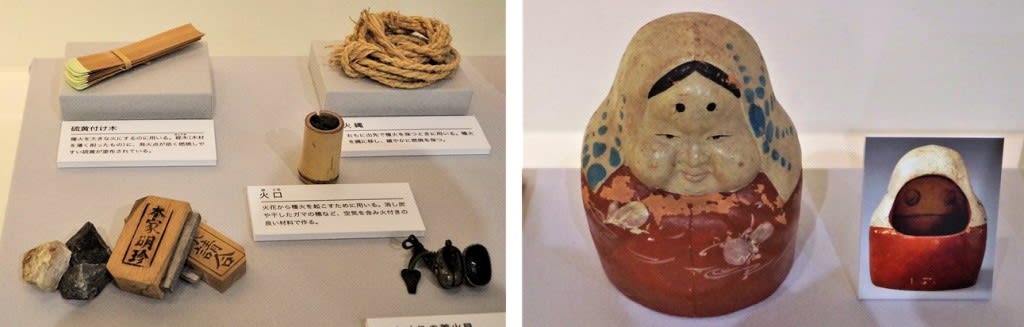

明治初期まで使われた「火打石」と火花を出す「火打ち金」(チャートと炭素を焼成) 火花から種火を起こす「火口」 種火を保つ「火入れ」

清水誠//フランスで学び、明治8年(1875)国産マッチを試作、本所に工場を設立 両国高校敷地内に「国産マッチ発祥の地」の記念碑がある

苫小牧のマッチ軸木工場 明治23年代(1890) 軸木はぎ

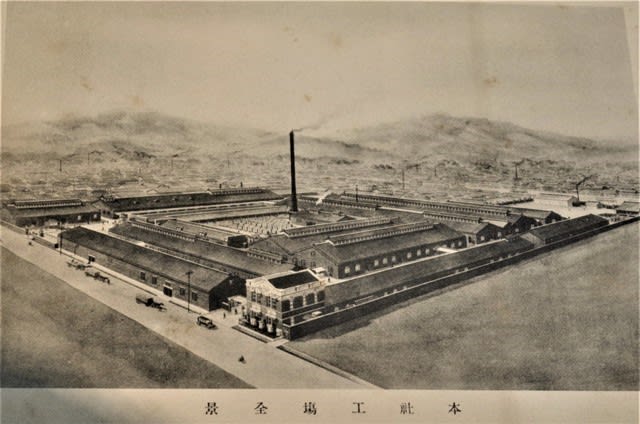

工程を機械化した東洋最大の燐寸工場(神戸) 大正6年~16年(1917~27)

明治43年代(1910)がピーク(7200百万箱/25000人)、輸出先の中国が生産を開始した、大正9年(1920)から急激に減少

現在のマッチ軸つくり 軸選→パラフィン・頭薬浸点→乾燥→マッチの軸完成(長さ51mm) 現在の連続自動マッチ製造機

現在の家庭では見かけない 懐かしいマッチ箱 マッチ発祥の地、本所のマッチラベル

☆国産マッチ生産から140年、使い捨てライターや自動点火コンロの普及でマッチの需要が急減している。