●加古郡稲美町天満神社の神輿投げ入れ

(アクセス、祭礼日体育の日前日の土日)

いくつかの屋台が担がれますが、神輿の行事もまた人々の目をひく特徴となっています。

管理人の祭礼日が同じなので、自前の写真はありません(ToT) このまつりのユーチューブ映像の一覧をリンクしました。

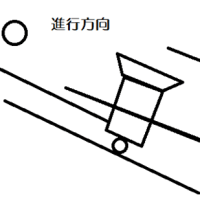

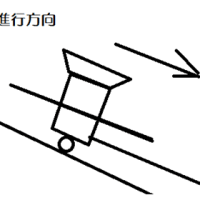

地下足袋(左側が天満神社の神輿行幸で使われるもの。右側は管理人のもの)を見ると、色は同じですが、左側は農業用のものになっています。池の中で担ぐことをみこして、田んぼではくものを使っているのかもしれません。

●神輿を投げ入れる習俗

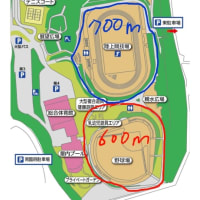

実は神輿を投げ入れる習俗は播州においても、他地域で存在したそうです。それが小野市久保木町住吉神社(祭礼日10月最後の土日、小野市久保木町978)です。

最近は屋台や神輿を修復するなど、歴史などを学びつつ祭文化を残そうとする動きが活発になってきています。

↑修復前の屋台。絹常製の見事な刺繍が目を引きます。

↑かつて投げ入れられていたという神輿

そこで聞いた話だと、雨乞いのために池(川だったかもしれません、のちに確認します。)に投げ入れてたということもあったそうです。雨乞いのために神輿を投げ入れること、住吉神が水の神であることもイベントとしての祭という意味だけではなく、信仰的な意味合いがあったのかもしれません。その風習が「何故残らなかったのか」は、今年の住吉神社の祭礼より後に寄稿したいと思います。

●雨乞いで投げ入れるもの

小野市久保木の住吉神社は東条川ぞいにいりますが、その川をさらに上に登るとかつてはもっと別なものが投げ入れられていました。加東市吉井の住吉大明神(アクセス)前にその歴史を記した岩が安置されていました。

↑住吉大明神

↑雨乞いの儀式の記念碑

記念碑は昭和六十二年(1987)に建てられています。

それによると嶽の麓の岩に赤牛の首を備えたところ、干ばつがおさまり恵みの雨が降ったということです。日本や朝鮮半島、中国においては、このような習俗が広がっていたようです。

日本の場合、仏教の流入によりその風習はおこなわれることは少なくなりました。例えば景戒『日本霊異記』弘仁13年 (822)?「漢神(からかみ)の祟りに依り牛を殺して祭り、又放生の善を修して、以って現に善悪の報を得し縁(えにし)」では、漢神(からかみ)という中国の神を祀るための風習として殺牛があったことを書いています。

雨乞いで太鼓を叩くのも牛の皮を叩くということになり、かつての殺牛の風習の代替策ということもできるかもしれません。

●妄説・何故牛の首を備えたのか。

きくところによると、牛の血を放り込んで川を汚して神さまを怒らせて雷を鳴らして雨を降らせるということを聞きました。それでも、何故牛なのかの説明はつきません。

ここからは、妄説です。何故牛の首を備えたのか? 管理人妄説は龍という水神をつくるためだと考え(妄想)しました。以下その妄言にお付き合いください。

龍には九似というものがあったそうです(九似の参考:笠間良彦『日本未確認生物事典』(柏書房)1994)。

にているのは

魚の鱗、大蛇の腹、虎の掌、鷹の爪、蛇の頂き(おでこ?)、ラクダの頭、鹿の角、鬼の目、そして、牛の耳だそうです。

牛は農耕の大切なパートナーとして殺されることはありませんでした。

しかも、それでは水の神・龍が完成しません。ここまでの干ばつは、龍の首が足りてないからだろう。といっても駱駝、鬼、は手に入らないし、蛇、鹿ではありがたみが足りないとい。そこで泣く泣く牛を神の世界に送り返すといったことがあったのかもしれません。

↑浦島神社拝殿の龍

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます