●下だんじりの見送り彫刻

大阪府内のだんじりは、大きく分けて大阪市内などに分布しねいる、上だんじりと、泉州に分布する下だんじり、河州分布の石川型があります。

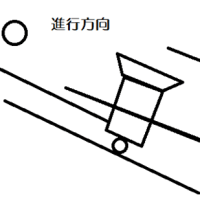

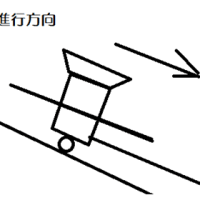

下の写真のように大阪市内に分布する上だんじりだと、太鼓は後部(屋根の低い側)に向かって横向きに取り付けられているので、後部の太鼓を覆う部分の彫刻は、やや平面的なものになります。

↑低い屋根の下に太鼓が横に取り付けられているので彫刻はやや、平面的になる(大阪市皇大神宮今福北だんじり)

↑低い屋根の下に太鼓が横に取り付けられているので彫刻はやや、平面的になる(大阪市皇大神宮今福北だんじり) 一方岸和田などに分布する下地車では、太鼓が前方の欄干から下にかけて縦に取り付けられています。なので、後方部の黄色□部分・見送り部分は全て彫刻で構成されることになります。充分にとられた彫刻のスペースは、立体感のある趣向を凝らしたものが彫刻がなされるようになりました。

↑岸和田だんじり会館蔵文化文政期(1804-1829)頃の製作とみられるだんじり

↑岸和田だんじり会館蔵文化文政期(1804-1829)頃の製作とみられるだんじり

●現存最古の岸和田型だんじり

まずは、現存最古の岸和田型だんじりを見ます。

上の写真の黄色□部分を拡大したのが、下の写真です。見送りの側面から見ると、中国系の武将らしき彫刻がなされています。と思ったら、素盞嗚尊らしいです。そのうしろには、凝った装飾の柱、カーテン、庭の木らしきものが見えます。おそらく後方から見たら、武将が主役の奥行きのある構造になっていることでしょう。

←前方 後方→

●旧沼町だんじり

最近、サミット出演でも話題になった岸和田だんじり会館に展示中の旧沼町だんじりには一ノ谷の合戦が彫られています。この彫刻の場面をざっくり言うと下のような感じです。詳しくはこちら(ウィキ●ディア) 1 から馬二頭を駆け下りさせて、一頭怪我、一頭無事。

2 だから、人が馬に乗って攻め入っても大丈夫だろうといって駆け下りて攻め込む。

では、彫刻を見てみましょう。

↑写真左下の手前の馬よりも、大きいはずの馬の上に写っている陣屋は、騎馬武者と同じくらいの大きさで彫られています。

↑写真左下の手前の馬よりも、大きいはずの馬の上に写っている陣屋は、騎馬武者と同じくらいの大きさで彫られています。↓その拡大写真です。

↓手前の騎馬武者と写真右側の崖の上の武者は同じ人間ですが、写真右側の崖の上の武者は、騎馬武者の半分くらいの大きさで奥を小さく彫ることで遠近感を出しています。

●城を背景にした合戦

豊臣方の彫刻

大坂夏の陣などの豊臣方のものを扱った彫刻は江戸時代にはなかったと言われたりもします。

しかし、太閤記などの豊臣方を主役にした書物は屋台やだんじりが活躍する江戸時代後半には出回っていました。また、徳川家康を祭る東照宮が大阪天満宮近くにできた時もそれを批判するような文章が残っているとも聞きます。また、賤ヶ岳七本槍など豊臣方の武将を題材にした彫刻が屋台の彫刻として文政年間に制作されました。

豊臣方の題材は幕府の許可はおりにくかったのかもしれませんが、一切認められなかったわけでははないようです。しかし、豊臣方を題材にしたものでない中国物が好まれていたのも事実と言えるでしょう。それが明治以降、中国物を抑えて豊臣方などの題材が増えてきました。それは、豊臣方への規制がなくなったことに加えて、日清戦争などの戦勝を通して、中国が必ずしも憧れの対象とはならなくなった日本の時代背景があると言えるでしょう。

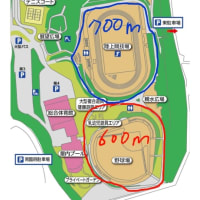

木下舜二郎氏の大坂夏の陣そのような豊臣方を題材としたもので、見送り彫刻として好まれた題材が大坂夏の陣です。城攻め(城守り)の戦で、戦場さながらの立体感を出した作品として、大坂夏の陣を題材にした岸和田の名工・木下舜二郎氏(1910-1972)の作品が挙げられます。

ここでは、二台のだんじりを見ていきます。

岸和田市岸城神社大手町

堺市桜井神社栂だんじり

木下舜二郎師の彫刻の腕

栂だんじりも大手町だんじりも見送り彫刻は下のように城を中心に据え、本来なら人物よりずっと大きいはずの城を人物と同じくらいや小さめに作ることで、人物側から見れば城がずっと遠方にある仕掛けになっていました。

木下舜二郎師は、ミクロな面で彫刻師としては超一級の人物として知られています。しかし、彫刻全体の配置、マクロな面でも超一級だということがわかりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます