標準語には、どの地方の言葉が主に用いられているのでしょうか。

これは、おそらく、誰もが分かることですが、東京の言葉です。

そして、私が見る限り、日本の祭りにもそれが見られるように思います。

例えば、イラストの素材になるような、分かりやすい、お神輿や獅子、ひょっとこなどの祭のイラスト。

例えば、お囃子の音などの祭りのBGMに。

例えば、ワッショイというおみこしを担ぐときの掛け声。

イラストやドラマ、映画などで、とりあえず、祭りの雰囲気を出したい時などは、東京のものをモチーフにしたものが用いられることが多くあります。また、新興住宅地などで、とにかくお神輿をかつぐ祭りをしてみようなどというときも、参考にするのは、このような一般化された「祭」です。ですので、私たちのような、地方の祭人は、このようなメディアで一般化された祭や、メディアを通じて伝わる東京の祭りには、どうしても魅力を感じることができませんでした。

イラスト:http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/natumaturi/sozaitext/403.htmより

しかし、実際に東京都八王子市の祭を見ると、非常に魅力的な祭りでした。また、一般化されていない、というか、あまりに見事すぎて、決して伝わらない魅力も伝わりました。

祭りを知らない人が作るメディアからの情報や、安易な一般化では伝わらない魅力が、他の地方同様、東京にもあるんだなと、感じることが出来ました。

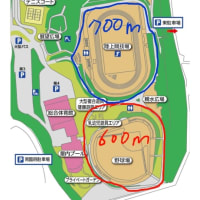

●東京都八王子市 八雲八幡神社・多賀神社の夏祭り

東京都八王子市の八雲八幡神社と多賀神社の祭の祭を管理人は、2013年8月4日に見ました。

詳細な情報は公式サイトにお任せします。

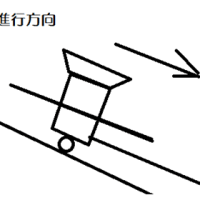

また、山車を曳く時の、「1,2のやー」という掛け声は、非常に元気がよく、関西人の私にとっては、新鮮な掛け声でした。

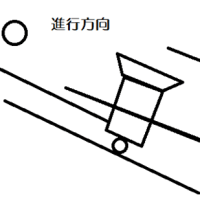

そして、力一杯曳かれる山車にブレーキをかけたり、舵をとったりする方が山車の前部にいたのですが、非常に苦労されていました。

そしてそして、なによりも見事なのがその彫刻。大正の名彫刻師・佐藤光重なる人物の作品は、悉く見事なものでした。立体感、表情、躍動感、どれをとっても天下一品のものでした。

●江東区富岡八幡宮・富賀岡八幡宮

この二社は、本宮と元宮の関係です。お神輿を担ぐ祭りですが、残念ながら祭を見ることはできませんでした。

ただ、祭の日が近いのか、非常に信仰が篤く、仕事中に立ち寄りお参りされる方をたくさん見かけました。

江戸の祭を支えているのは、このような篤い信仰なのかもしれません。

富岡八幡宮とその御輿。日本一大きな神輿という。

富賀岡八幡宮。 作業服の方が、おそらく仕事中に立ち寄り参拝されていました。

●編集後記●

逗子の海岸で「風紀が乱れるから」という理由で、音楽禁止になるそうです。

本当の地元民の意見を反映しているなら、まだましですが・・・

健全なだけの音楽とか祭って、絶対におもろない。

ただ、風紀を乱さない従順な人だけにしたいというのは、政治をする側の偽らざる心境だと思います。

だからといって、音楽とか祭に安易に規制をかけるようでは、西の少し北側の隣の国の発想と代わらないのですが。

正直、祭でも気に入らなかったら、規制をかけるという発想が生まれつつあって、少し不安を感じます。