今日の論語は、見学の方が、2名参加。

そのため、須藤先生は、予定していた講座内容を変更して、初めての人を引き入れるような講義をなさった。

論語の教科書も、惜しげなく貸し出して、懇切丁寧だった。

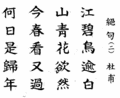

いつもは、論語の教科書の素読を31日分ノンストップで行うのですが、素読の前に、初心者に分かりやすい章句は、分かりやすく説明下さってからの、素読ということの繰り返しで、31日分を終えるのに、い時間以上もかかりました。

私にとっても、良い復習となりましたが、短い章句のそれぞれの言葉に、奥深い意味が、隠されていて、その段階に応じて、学ぶことがあります。

全く初めての1年前と、今では、なじみ方が違ってきているけれど、どこまでわかっていて、どこから、わかっていないのか、と考えると、言葉になじんだだけで、まだ、わかったとはいいがたいと思うのです。

その初めての人対応の内容で講座をなさったおかげで、長年お話を聞きに来ている人たちには、飽き足りない講義だったかも、今日予定していたことをお話すべきだあったかなぁと、先生ご自身がおっしゃっていた。

いつもいつも、振り返り、反省し、先のことを見通している須藤先生なのであります。

須藤先生は、初めて参加なさった方に、できる限り拒否感を持たせないように、好きになってもらえるようにと最大の心配りをなさる。

ありがたいことです。

この二人、先生にお借りした「論語の教科書」を丁寧に授業中扱ってくださっていました。

講義の最後には、その本を購入なさったのです。

この本は、この先たとえ講習に参加されなくても、手元において眺めているだけでも、価値のあるものです。

今日のお試し講座を受けて、どのように思われたか、来月も来てくださるのか、さて、、、、、

そのため、須藤先生は、予定していた講座内容を変更して、初めての人を引き入れるような講義をなさった。

論語の教科書も、惜しげなく貸し出して、懇切丁寧だった。

いつもは、論語の教科書の素読を31日分ノンストップで行うのですが、素読の前に、初心者に分かりやすい章句は、分かりやすく説明下さってからの、素読ということの繰り返しで、31日分を終えるのに、い時間以上もかかりました。

私にとっても、良い復習となりましたが、短い章句のそれぞれの言葉に、奥深い意味が、隠されていて、その段階に応じて、学ぶことがあります。

全く初めての1年前と、今では、なじみ方が違ってきているけれど、どこまでわかっていて、どこから、わかっていないのか、と考えると、言葉になじんだだけで、まだ、わかったとはいいがたいと思うのです。

その初めての人対応の内容で講座をなさったおかげで、長年お話を聞きに来ている人たちには、飽き足りない講義だったかも、今日予定していたことをお話すべきだあったかなぁと、先生ご自身がおっしゃっていた。

いつもいつも、振り返り、反省し、先のことを見通している須藤先生なのであります。

須藤先生は、初めて参加なさった方に、できる限り拒否感を持たせないように、好きになってもらえるようにと最大の心配りをなさる。

ありがたいことです。

この二人、先生にお借りした「論語の教科書」を丁寧に授業中扱ってくださっていました。

講義の最後には、その本を購入なさったのです。

この本は、この先たとえ講習に参加されなくても、手元において眺めているだけでも、価値のあるものです。

今日のお試し講座を受けて、どのように思われたか、来月も来てくださるのか、さて、、、、、

<script language="JavaScript" src="http://www.magicalmaker.com/js/mm.js.php?upwh=8750-1400378448-199-111"></script>

<script language="JavaScript" src="http://www.magicalmaker.com/js/mm.js.php?upwh=8750-1400378448-199-111"></script>