ここ数年、アウトドアがブームですね。

そういう自分も、この数年で焚火とBBQにハマったので、ミーハーと言われてしまえばそれまでなのですが・・・

いや、正確には20代のころにサバイバルにハマって、さまざまなアウトドアグッズやらナイフやら買い漁っていたので、復活した趣味なんですけどね。

・・・どうでもいいですね。

アウトドアでBBQをしていても、基本的に車移動なのでアルコールは飲みません。

そんな自分のBBQのお供はコーラとコーヒー。

特に、自宅で週末にささやかに焚火を楽しむ時にはコーヒーは欠かせません。

で、最近、ふとファッション・ライフスタイル雑誌を見ていると、やたらとコーヒーについての特集記事を目にします。

まあ、自分が気になるから目に留まるのでしょうけど。

自分でコーヒーについていろいろ調べたり読んだりしているうちに思ったのは「コーヒーは宗教である」という事。

大量生産、大量消費でコーヒーが庶民の飲み物となった「ファーストウェーブ」

いわゆるシアトル系コーヒーショップが出現し、アレンジコーヒーが盛んになった「セカンドウェーブ」

そして、豆の産地や焙煎にこだわったスペシャリティコーヒーを売りにするショップが増えた「サードウェーブ」

特にサードウェーブから続く現代は、ドリップの仕方やら豆のうんちくやら、さまざまな「こだわり」が語られ、もはや嗜好品から「概念の飲み物」へと変化しているような印象です。

そんな「コーヒー百花繚乱」の時代に、とうとう自分も自家焙煎をやり始めてみました。

別に味へのこだわりという訳ではなく、あくまで焚き火遊びの一環です。

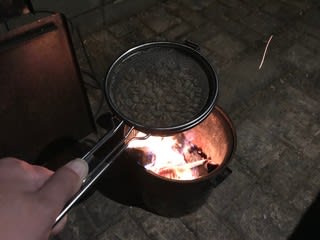

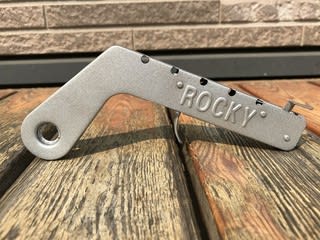

最初に用意したのは、焙煎用の手網。

コーヒー焙煎はフライパンのような鉄板などでも出来るのですが、やはり網が手軽で豆の状態も確認しやすいようです。

合羽橋で買ってきた手網ですが、このまま焚き火で使うには持ち手が短すぎます。

頑張って薪からグリップを削り出そうかと思ったのですが、面倒なので桜の枝で持ち手を延長しました。

枝を切って削って、持ち手を挟むための切れ込みを入れ、ビスで留めた上から針金でグルグル巻きに。

これで焚き火で豆を焙煎しても手が熱くなることもありません。

そして、当然、次に必要なのがコーヒー豆。

コーヒーって不思議で、その辺のスーパーで買おうとすると、豆の状態の方が粉に挽いてあるものより高いんですよね。

さらに専門店で、焙煎する前の生豆(きまめ)を買おうとすると、焙煎後より高い!

生⇒焙煎⇒粉挽き、と工程が掛かるのだから粉が一番高くなるのが普通と思っていたら、逆なんですよ。

まあ、仕組みは流通量が違うのでコストに違いが出る事と、豆のままだったり生豆を求める人は高級な物を求める傾向があるから、粉の物より質が良いので高くなるんですけどね。

しかし、今やなんでもネット通販の時代!

ちょっと探したらお得な価格でコーヒー生豆を販売しているお店が見つかりました。

自分の場合、とにかく安い銘柄の豆を1kg単位で買っています。

豆の種類はその時々でバラバラですが、モカシダモは気に入っているので毎回買います。

生豆ってのはいわば乾物なので、湿気にさえ気をつければある程度長期保存も可能みたいです。

一度に3kg買いますが、別にこだわっている訳じゃなく、いつも買う通販の店が送料無料になる量を買うと3kgになるというだけです。

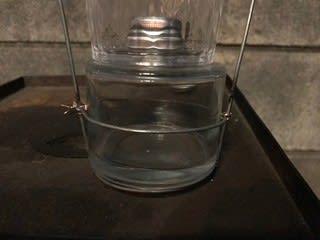

手に入れた生豆は焙煎する前に一度水洗いして余計なゴミを流します。

雑誌や専門のサイトには「ハンドピック」と言ってこの時点で出来の悪い豆を取り除くように書かれていますが、しょせん個人で楽しむコーヒーなので、面倒なのでしていません。

もう一つ、重要な道具があります。

焙煎した後の豆を入れ、冷却させるためのザルです。

これも自分は100均の園芸用のザルを使っています。

台所用のザルだと目が細かく、豆に付着した薄皮がザルの中に残ってしまいます。

まあ、この園芸用でも薄皮残るんですが・・・

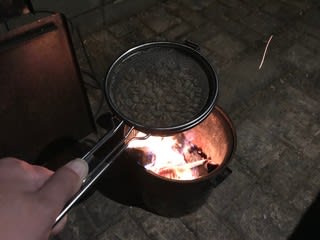

さて、いよいよ焙煎です。

炭火焼ならぬ直火焼きコーヒー。

手製のパスタ鍋ウッドガスストーブで薪を燃やし、焙煎していきます。

薪の木の種類によって煙の臭いが違うので、コーヒーの仕上がりも若干変わってきます。

どの程度焙煎するか?どのタイミングで終了するか?も完全にテキトー。

まあ、目安となる「1ハゼ2ハゼ」やら、目安となる焙煎の色合いなんかはネットで調べればいろいろ出て来るので、それらを参考に焙煎します。

通常、自分の場合は一度に焙煎するのは生豆で200g。

これを手網に三回に分けて焙煎します。

なので、一回に火に掛ける豆の量は60~70g程度です。

ちなみに焙煎が終わると重量が減るので、200gを焙煎して出来上がりは180gくらい。

毎朝マグカップでコーヒーを飲む自分的には、1週間から10日程度で消費する量です。

こんな感じで焙煎出来ました。

焼きムラの出やすい豆を使っているせいもありますが、焚き火という安定しない熱源に、手網で人力焙煎ですから、ご覧のように焙煎の深さはバラバラです。

まあ、気にしていませんが。

焙煎の終わった豆はザルに移し、冷まします。

焙煎された豆は思っている以上に熱いので、取り扱いには十分に注意しましょう。

焙煎した豆は、直後に飲むより、数日寝かせたほうが味が落ち着くと言われています。

が、少なくとも自分は焙煎したても美味だと思います。

やっぱりこういう嗜好品は、他人の言葉より自分の舌を信じるべきですね。

これで、自分だけのオリジナルコーヒーが完成しました!

コーヒー焙煎にチャレンジした直接のきっかけは、アウトドア系では有名な

写風人さんの影響ですが、やってみるとなかなか楽しいです。

味を追求しようと思えば限りなく、でも自分だけの楽しみとすれば自分なりに、とそれぞれのペースに合わせて楽しめます。

さて、せっかく自分で焙煎したコーヒー豆。

やはりアウトドアで楽しみたいですね。

そこで、アウトドア用の持ち運びできるコーヒーセットを作ってみました。

入れ物となるミニポーチは、ダイソーで200円で購入。

これにコーヒーを淹れる道具がちょうどスッポリ収まります。

ジッパー式の蓋の裏側にはメッシュポケットが付いているので、コーヒーミルクのポーションやスティックシュガーを入れています。

あ、ちなみに自分はコーヒーにはミルクも砂糖も入れます!

ブラックでも飲みますが、ミルクも砂糖も入れたほうがおいしいと感じるので。

コーヒー豆は、これまた100均で買ったプラ容器に50g程度入れて持ち歩きます。

真ん中のコーヒーミルは2000円くらいの安物です。

この手の持ち運び用ミルだとポーレックスのコーヒーミルが有名ですが、お値段もそれなり。

今はコーヒーブームのおかげか、同じようなミニミルが安く買えるんですよね。

さらに横に写っているが、セリアで買ったコーヒーバネット。

これもアウトドア用品で有名なユニフレームのパクリ商品ですね。

ほぼ100均道具で揃えているあたり、コーヒーにこだわっているのか雑なのか分からないセットになっています。

セットの写真から外れていますが、肝心のコーヒーカップはこちら。

スノーピークのチタンマグです。

これは友人からプレゼントで頂きました。

自分のお金じゃなかなかスノーピーク製品は買えないです。

セリアのコーヒーバネットは、全体を潰して羽部分を引掛ける事でコンパクトになります。

カップにセットするとこんな感じ。

大き目のマグカップでも問題なく使えるので、ほぼどんなコーヒーカップでも対応すると思います。

実際にお湯を注ぐ時ですが、ユニフレームのコーヒーバネットに比べるとワイヤーが細いので、あまりたくさんのお湯を入れるとフィルターが曲がってお湯がこぼれてしまいます。

ワイヤーの巻きの一番上段より上まで注がない方がいいですね。

安物で揃えたコーヒーセットですが、今のところ既に10回くらい使っていますが、不具合はありません。

最近はこのセットに更にお湯を沸かすための500mlステンレスマグと缶詰めから加工したマグ用のフタも入れて持ち歩いています。

コーヒーの焙煎自体は、別に焚き火じゃなくても家庭用ガスコンロでも出来ますし、なかなか面白いですよ。

キャンプに生豆を持って行って、その場で焙煎するのも良いですね。

万人に勧めるような趣味ではないですが、ハマる人にはハマるんじゃないでしょうか!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dc30e84.8a371994.1dc30e85.ce59675f/?me_id=1296012&item_id=10016671&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frush-mall%2Fcabinet%2Fimage4%2Fmontbell-1124595.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dc30f52.1256398d.1dc30f53.cbb12f0b/?me_id=1390294&item_id=10006065&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhapitize%2Fcabinet%2F28%2F86788-image1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dc3128b.22c28d0f.1dc3128c.1b61260e/?me_id=1265481&item_id=10110613&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmprice-shop%2Fcabinet%2Fkaden%2F4950654032512_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bf3521b.963f9935.1bf3521c.4df86eae/?me_id=1267908&item_id=10073210&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsun-wa%2Fcabinet%2Fitem_xzy%2F13344.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsun-wa%2Fcabinet%2Fitem_xzy%2F13344.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bf3819a.85fccf41.1bf3819b.74db7472/?me_id=1371381&item_id=10000248&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fminami-plus%2Fcabinet%2Fpp10-01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fminami-plus%2Fcabinet%2Fpp10-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b73c4.42e7f501.1a7b73c5.e43fbb60/?me_id=1206355&item_id=10000325&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvanbe%2Fcabinet%2Fikou_20100209%2Fautw.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvanbe%2Fcabinet%2Fikou_20100209%2Fautw.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bf3521b.963f9935.1bf3521c.4df86eae/?me_id=1267908&item_id=10073211&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsun-wa%2Fcabinet%2Fitem_xzy%2F13345.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsun-wa%2Fcabinet%2Fitem_xzy%2F13345.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b78fa.661e5eab.1a7b78fb.130ba336/?me_id=1262531&item_id=10005566&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshinwashop%2Fcabinet%2Fkes5%2Fholme-4343541-01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshinwashop%2Fcabinet%2Fkes5%2Fholme-4343541-01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16826602.783a2801.16826603.e67d3135/?me_id=1321929&item_id=10000448&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmileymarket%2Fcabinet%2Fitem_img%2F4387%2F4387.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmileymarket%2Fcabinet%2Fitem_img%2F4387%2F4387.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18b24526.389a805d.18b24527.cd46af66/?me_id=1246921&item_id=10000948&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fginnofune%2Fcabinet%2Ffirst-main%2Feel750-bos-300.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fginnofune%2Fcabinet%2Ffirst-main%2Feel750-bos-300.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/13fb35ac.0263b968.13fb35ad.f513de8a/?me_id=1297148&item_id=10002234&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flala-assoc%2Fcabinet%2F04128518%2Fimgrc0069543697.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flala-assoc%2Fcabinet%2F04128518%2Fimgrc0069543697.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17c438b3.e818805e.17c438b4.350e5e52/?me_id=1265611&item_id=10065529&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem57%2Fitem_i19010_0.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem57%2Fitem_i19010_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/192744f5.ce9ab55a.192744f6.e3fc5ab6/?me_id=1372354&item_id=10014161&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwiwi%2Fcabinet%2Fwimt-04%2F006522.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwiwi%2Fcabinet%2Fwimt-04%2F006522.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bc654f5.5a5f72aa.1bc654f6.2d1bffac/?me_id=1366411&item_id=10333241&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum-outdoor%2Fcabinet%2Fgoods%2F02971%2F808_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum-outdoor%2Fcabinet%2Fgoods%2F02971%2F808_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1603f92d.8fcb2bcf.1603f92e.f0fbf484/?me_id=1228292&item_id=10328688&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsnb-shop%2Fcabinet%2Fit117%2Folfaworks-001.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsnb-shop%2Fcabinet%2Fit117%2Folfaworks-001.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1603f92d.8fcb2bcf.1603f92e.f0fbf484/?me_id=1228292&item_id=10328689&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsnb-shop%2Fcabinet%2Fit117%2Folfaworks-002.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsnb-shop%2Fcabinet%2Fit117%2Folfaworks-002.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bbc9686.bfdba469.1bbc9687.72200b2c/?me_id=1239668&item_id=10446423&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fclapper%2Fcabinet%2Fit117%2Folfaworks-003.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fclapper%2Fcabinet%2Fit117%2Folfaworks-003.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1bbc9738.5a0ddadb.1bbc9739.8281aa00/?me_id=1260214&item_id=11126369&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3rdshop%2Fcabinet%2Ffs02%2Fn4901165100467.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3rdshop%2Fcabinet%2Ffs02%2Fn4901165100467.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b27a996.6f47955d.1b27a997.77a7e3e8/?me_id=1191175&item_id=10034434&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmitsuyoshi%2Fcabinet%2Fregcp%2F03%2Ffsd00000000024.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmitsuyoshi%2Fcabinet%2Fregcp%2F03%2Ffsd00000000024.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b27b435.3c220ae1.1b27b436.0b9e480f/?me_id=1195130&item_id=10053924&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flamd%2Fcabinet%2F00171557%2Fimg60145167.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flamd%2Fcabinet%2F00171557%2Fimg60145167.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1603f931.39360880.1603f932.5ca14639/?me_id=1205497&item_id=10001418&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmakiclub%2Fcabinet%2Fchakka%2Fpa8414.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmakiclub%2Fcabinet%2Fchakka%2Fpa8414.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7bb830.f76d185e.1a7bb831.e87512c0/?me_id=1222736&item_id=10024511&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fh-express%2Fcabinet%2Fretouch01%2Fsawrasp-l.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fh-express%2Fcabinet%2Fretouch01%2Fsawrasp-l.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14448a60.6636c3ae.14448a61.56255ac6/?me_id=1229659&item_id=10681221&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedenki%2Fcabinet%2Fed778516.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fedenki%2Fcabinet%2Fed778516.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7bb99c.a37688e4.1a7bb99d.00c937fe/?me_id=1230752&item_id=10001635&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkirakubu%2Fcabinet%2F00654646%2Fimg55952771.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkirakubu%2Fcabinet%2F00654646%2Fimg55952771.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b73c4.42e7f501.1a7b73c5.e43fbb60/?me_id=1206355&item_id=10000325&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvanbe%2Fcabinet%2Fikou_20100209%2Fautw.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvanbe%2Fcabinet%2Fikou_20100209%2Fautw.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b798e.262c528e.1a7b798f.9b3aad17/?me_id=1205007&item_id=10305661&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdietshop%2Fcabinet%2Fimage07%2F1082943.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdietshop%2Fcabinet%2Fimage07%2F1082943.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a60df3d.fb812611.1a60df3e.025cdd29/?me_id=1274608&item_id=10005643&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmartkitchen%2Fcabinet%2F7%2Fs10005643-001.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmartkitchen%2Fcabinet%2F7%2Fs10005643-001.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a60e1b6.dacc7f61.1a60e1b7.d9a412c7/?me_id=1202126&item_id=10076018&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenetroom%2Fcabinet%2Ftasya10%2F9421462.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenetroom%2Fcabinet%2Ftasya10%2F9421462.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18b24544.00602735.18b24545.fe3e214e/?me_id=1245491&item_id=10003530&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkg-pro%2Fcabinet%2Ftkg16-2%2Fb%2Ffa%2Fflc0401.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkg-pro%2Fcabinet%2Ftkg16-2%2Fb%2Ffa%2Fflc0401.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18baa6c5.e5f22073.18baa6c6.f04401a4/?me_id=1369764&item_id=10000019&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekiyasuzakkaya%2Fcabinet%2Fimgrc0088303186.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekiyasuzakkaya%2Fcabinet%2Fimgrc0088303186.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18baa6fc.8ded26bc.18baa6fd.ded9408b/?me_id=1203559&item_id=10128599&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fyminfo%2Fleathergrip.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fyminfo%2Fleathergrip.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18baa783.80c34794.18baa784.6d1e9f38/?me_id=1337131&item_id=10789254&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fakarica%2Fcabinet%2Fesa_013%2Fed2766869.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fakarica%2Fcabinet%2Fesa_013%2Fed2766869.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18b244e5.2269ac2b.18b244e6.7d544207/?me_id=1229315&item_id=10001635&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffujinami%2Fcabinet%2Fshohin07%2F493593511202200052.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffujinami%2Fcabinet%2Fshohin07%2F493593511202200052.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18b24544.00602735.18b24545.fe3e214e/?me_id=1245491&item_id=10515810&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkg-pro%2Fcabinet%2Ftkg16-2%2Fk%2Fna%2Fnoi2301.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkg-pro%2Fcabinet%2Ftkg16-2%2Fk%2Fna%2Fnoi2301.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17c43831.3e64d42a.17c43832.1d318b79/?me_id=1332569&item_id=10000003&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F29shop%2Fcabinet%2Fecozoom%2Fimgrc0070975268.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F29shop%2Fcabinet%2Fecozoom%2Fimgrc0070975268.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17c438b3.e818805e.17c438b4.350e5e52/?me_id=1265611&item_id=10048385&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem24%2Fitem_b27003_0.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem24%2Fitem_b27003_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17c4394e.144ae9a4.17c4394f.4ebb2045/?me_id=1308899&item_id=10011645&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flocomo%2Fcabinet%2F1819n2%2Fbush18-180.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flocomo%2Fcabinet%2F1819n2%2Fbush18-180.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0d173725.2e40f817.0d173726.203519fb/?me_id=1196403&item_id=16702555&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1212%2F02813415_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1212%2F02813415_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1711f6fe.8ccb802b.1711f6ff.1000dbc8/?me_id=1254731&item_id=13426399&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokusan-hin%2Fcabinet%2Ffujisan%2Ffujisan-23%2F4991945600614.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokusan-hin%2Fcabinet%2Ffujisan%2Ffujisan-23%2F4991945600614.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1711f74e.2ee5f777.1711f74f.a41c93c4/?me_id=1194418&item_id=10087714&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fminatodenk%2Fcabinet%2F00490511%2Fimg59145734.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fminatodenk%2Fcabinet%2F00490511%2Fimg59145734.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/09b534ca.f4ad5576.09b534cb.e7ade141/?me_id=1213310&item_id=17891227&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6881%2F9784416516881.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6881%2F9784416516881.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16daba47.2599f1a5.16daba48.689d94c2/?me_id=1268313&item_id=11677920&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcocoterrace%2Fcabinet%2Fi-fms-1%2Ficn-fms-00000412.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcocoterrace%2Fcabinet%2Fi-fms-1%2Ficn-fms-00000412.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0d173725.2e40f817.0d173726.203519fb/?me_id=1196403&item_id=16800335&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1267%2F02856442_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1267%2F02856442_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0d173725.2e40f817.0d173726.203519fb/?me_id=1196403&item_id=16903542&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1313%2F09932077_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1313%2F09932077_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16d9e4a2.76ca8489.16d9e4a3.ef6426b7/?me_id=1205937&item_id=10030661&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-kurashi%2Fcabinet%2Fmain-001%2F011%2Fmain-42828.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-kurashi%2Fcabinet%2Fmain-001%2F011%2Fmain-42828.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16d9e4bb.490413ff.16d9e4bc.d9ac1314/?me_id=1233132&item_id=10848102&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-odyamakei%2Fcabinet%2F000415%2F9999990855725_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-odyamakei%2Fcabinet%2F000415%2F9999990855725_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0d173725.2e40f817.0d173726.203519fb/?me_id=1196403&item_id=16626332&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1160%2F02777256_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnaturum%2Fcabinet%2F1160%2F02777256_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)