日 時:2014年4月7日(月)15:30~17:30

参加者:フォーラム70期生、71期生 14名

見学場所:防衛省 市ヶ谷地区庁舎

記 録:大正製薬㈱ 杉田建一

JR四ツ谷駅 四ツ谷口・麹町口改札に集合し、市ヶ谷地区内に所在する庁舎正門に到着。10名の警備員が目を光らせる厳重警戒の中、無事入門手続きを終える。

眼光鋭い広報担当官の丁寧な説明で念願の『防衛省見学ツアー』開始。

まず、最初に案内されたのは、『メモリアルゾーン』

ここは市ヶ谷地区内に点在していた記念碑などを集約・整備された場所で、警察予備隊創設以来、職務に殉ぜられた隊員の功績を永久に顕彰し、敬意と哀悼の意を捧げる自衛隊殉職者慰霊碑前で説明を受ける。(訓練演習、災害派遣等で殉職された自衛隊員は平成25年8月末現在で1,800名を超える。)

自衛隊殉職者碑

大元帥陛下(昭和天皇)が士官候補生の馬術訓練を見学された御立所や杉山元帥、吉本大将自決之跡の碑等、計14箇所の慰霊碑、記念碑、跡地を一箇所ずつ巡る。

続いて、庁舎D棟前の儀仗広場へ。

防衛省市ヶ谷地区庁舎は戦後の官公庁建築物では最大規模で敷地面積は約23ヘクタール、約1万人の職員が勤務されているそうです。とにかく広い!

「平等院鳳凰堂」に代表される日本古来の伝統様式「伽藍(がらん)建築」をイメージに盛り込み、配置されている。建物は自衛隊としての中枢を担うA棟を始め、通信・情報管理を担うB棟・C棟、装備施設、技術研究、防衛監察本部、自衛隊全体の業務を支えるD棟・E棟の5つの施設が配置されています。初めて訪れた者から見ると、庁舎A棟の建物の見上げる大きさ(重厚感)に圧倒されます。ちなみに庁舎A棟は-地上19階、地下4階、屋上ヘリポート2基、延床面積11万㎡だそうです。

儀仗広場は皇族や国賓などが、防衛省を公式に訪問または視察する場合、その途上を警衛し、敬意を表するための儀仗が行われる場所です。ここで庁舎をバックに全員で記念撮影を行いました。

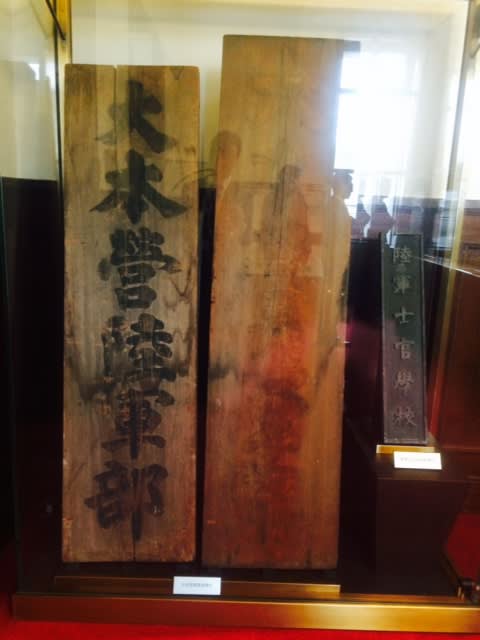

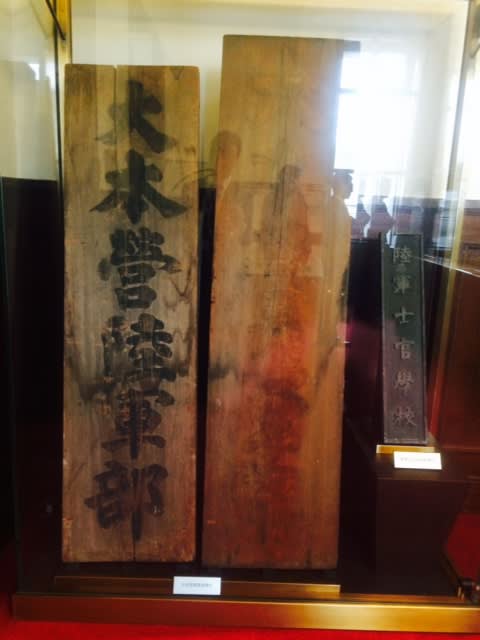

続いて、『市ヶ谷記念館』を見学。昭和12年6月に陸軍士官学校本部として一号館が建設された時の佇まいを残し、現部材を利用して移設されたものですが、象徴的な部分はほぼ当時のまま復元されています。

昭和9年に作られた陸軍士官学校の大講堂は昭和21年5月から昭和23年11月までの間は、極東軍事裁判(東京裁判)の法廷として使われた場所だそうです。床は特徴的で30cm角のナラ材7,200枚で作られており、ほぼ創建当時のものを組み合わせて復元されています。大きな照明灯が5基あるのですが、結構薄暗い印象を受ける館内です。

士官学校時代には天皇陛下を招いての行事も数多く行なわれた為、講堂の演壇の更に上に玉座が設けられています。この大講堂にはい幾つかの工夫があります。まずその一つは壁や天井のカーブのすべてが玉座の中央一点に集まるようになっています。これは玉座までの距離を長く見せるための工夫だそうです。二つ目は講堂の床が途中までスロープになっています。これは玉座から見た時、扉を小さく見せることと2階席が玉座より低い位置に来るようにするための工夫です。一番感心したのは、陛下専用の階段。板の中央部分にくぼみがあり、昇降しやすくなっており、その技術の高さ、すばらしさを肌で感じることが出来ました。

記念館2階に上がると、旧陸軍大臣室、便殿の間(陛下の休憩室)にも案内して頂きました。また、この場所は「市ヶ谷記念館」、戦後史で有名な事件の舞台にもなっています。1970年11月25日、表敬訪問で訪れた作家の三島由紀夫らが当時の陸上自衛隊東部方面総監を人質に立てこもり、最後は割腹自殺を図った「三島事件」の舞台です。総監室の扉には、三島由紀夫が持ち込んだ日本刀でつけたといわれる傷が残っており、実際に見せて頂きました。

記念館を後にして、敷地内の兵舎の前を通り、広報展示室へ案内頂く。

シアタールームでビデオを視聴、自衛隊の概要や国防政策に対する考え方の映像を拝見し、各自衛隊の展示コーナー、及びパソコンによる情報コーナーを見学させて頂きました。

<海上自衛隊>

厚生棟内の売店・喫茶店(スターバックス)で休憩の後、最初の集合場所へ戻って終了・解散となりました。見学中、敷地内でトレーニングされている隊員の方もいらっしゃり、普段は見ることが出来ない光景に触れることが出来ました。見学会は約2時間でしたが、本当に貴重な体験をさせて頂きました。防衛省の佐々木様、広報課の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございます。

参加者:フォーラム70期生、71期生 14名

見学場所:防衛省 市ヶ谷地区庁舎

記 録:大正製薬㈱ 杉田建一

JR四ツ谷駅 四ツ谷口・麹町口改札に集合し、市ヶ谷地区内に所在する庁舎正門に到着。10名の警備員が目を光らせる厳重警戒の中、無事入門手続きを終える。

眼光鋭い広報担当官の丁寧な説明で念願の『防衛省見学ツアー』開始。

まず、最初に案内されたのは、『メモリアルゾーン』

ここは市ヶ谷地区内に点在していた記念碑などを集約・整備された場所で、警察予備隊創設以来、職務に殉ぜられた隊員の功績を永久に顕彰し、敬意と哀悼の意を捧げる自衛隊殉職者慰霊碑前で説明を受ける。(訓練演習、災害派遣等で殉職された自衛隊員は平成25年8月末現在で1,800名を超える。)

自衛隊殉職者碑

大元帥陛下(昭和天皇)が士官候補生の馬術訓練を見学された御立所や杉山元帥、吉本大将自決之跡の碑等、計14箇所の慰霊碑、記念碑、跡地を一箇所ずつ巡る。

続いて、庁舎D棟前の儀仗広場へ。

防衛省市ヶ谷地区庁舎は戦後の官公庁建築物では最大規模で敷地面積は約23ヘクタール、約1万人の職員が勤務されているそうです。とにかく広い!

「平等院鳳凰堂」に代表される日本古来の伝統様式「伽藍(がらん)建築」をイメージに盛り込み、配置されている。建物は自衛隊としての中枢を担うA棟を始め、通信・情報管理を担うB棟・C棟、装備施設、技術研究、防衛監察本部、自衛隊全体の業務を支えるD棟・E棟の5つの施設が配置されています。初めて訪れた者から見ると、庁舎A棟の建物の見上げる大きさ(重厚感)に圧倒されます。ちなみに庁舎A棟は-地上19階、地下4階、屋上ヘリポート2基、延床面積11万㎡だそうです。

儀仗広場は皇族や国賓などが、防衛省を公式に訪問または視察する場合、その途上を警衛し、敬意を表するための儀仗が行われる場所です。ここで庁舎をバックに全員で記念撮影を行いました。

続いて、『市ヶ谷記念館』を見学。昭和12年6月に陸軍士官学校本部として一号館が建設された時の佇まいを残し、現部材を利用して移設されたものですが、象徴的な部分はほぼ当時のまま復元されています。

昭和9年に作られた陸軍士官学校の大講堂は昭和21年5月から昭和23年11月までの間は、極東軍事裁判(東京裁判)の法廷として使われた場所だそうです。床は特徴的で30cm角のナラ材7,200枚で作られており、ほぼ創建当時のものを組み合わせて復元されています。大きな照明灯が5基あるのですが、結構薄暗い印象を受ける館内です。

士官学校時代には天皇陛下を招いての行事も数多く行なわれた為、講堂の演壇の更に上に玉座が設けられています。この大講堂にはい幾つかの工夫があります。まずその一つは壁や天井のカーブのすべてが玉座の中央一点に集まるようになっています。これは玉座までの距離を長く見せるための工夫だそうです。二つ目は講堂の床が途中までスロープになっています。これは玉座から見た時、扉を小さく見せることと2階席が玉座より低い位置に来るようにするための工夫です。一番感心したのは、陛下専用の階段。板の中央部分にくぼみがあり、昇降しやすくなっており、その技術の高さ、すばらしさを肌で感じることが出来ました。

記念館2階に上がると、旧陸軍大臣室、便殿の間(陛下の休憩室)にも案内して頂きました。また、この場所は「市ヶ谷記念館」、戦後史で有名な事件の舞台にもなっています。1970年11月25日、表敬訪問で訪れた作家の三島由紀夫らが当時の陸上自衛隊東部方面総監を人質に立てこもり、最後は割腹自殺を図った「三島事件」の舞台です。総監室の扉には、三島由紀夫が持ち込んだ日本刀でつけたといわれる傷が残っており、実際に見せて頂きました。

記念館を後にして、敷地内の兵舎の前を通り、広報展示室へ案内頂く。

シアタールームでビデオを視聴、自衛隊の概要や国防政策に対する考え方の映像を拝見し、各自衛隊の展示コーナー、及びパソコンによる情報コーナーを見学させて頂きました。

<海上自衛隊>

厚生棟内の売店・喫茶店(スターバックス)で休憩の後、最初の集合場所へ戻って終了・解散となりました。見学中、敷地内でトレーニングされている隊員の方もいらっしゃり、普段は見ることが出来ない光景に触れることが出来ました。見学会は約2時間でしたが、本当に貴重な体験をさせて頂きました。防衛省の佐々木様、広報課の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございます。