ええそうです、という言葉を聞きたくてたまらないけど、

いいえ、という答えもまた大いにありうるとき、

質問をするのはたいへん勇気のいることだ。

(ヘーベル「ドイツ炉辺ばなし集」)

-------------

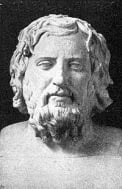

ヘーベル 1760~1826

ドイツの詩人、聖職者。

科学、宗教、日常道徳などを平易な語り口で表現し、

民衆の啓蒙に寄与した。

ドイツ炉辺ばなし集―カレンダーゲシヒテン ヘーベル

いいえ、という答えもまた大いにありうるとき、

質問をするのはたいへん勇気のいることだ。

(ヘーベル「ドイツ炉辺ばなし集」)

-------------

ヘーベル 1760~1826

ドイツの詩人、聖職者。

科学、宗教、日常道徳などを平易な語り口で表現し、

民衆の啓蒙に寄与した。

ドイツ炉辺ばなし集―カレンダーゲシヒテン ヘーベル