自己物語と救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死(その2)

(2)小説―北條民雄の「いのちの初夜」とその後

ハンセン病療養所で書かれた文藝作品として、明石海人とともにもっともよく知られているのは北條民雄の小説「いのちの初夜」であろう。 そのなかに、療養所に入所したばかりの患者であり、療養所での「最初の一夜」に重病棟の患者と共に過ごした衝撃がさめやらぬ主人公の青年尾田に、重病棟の付添をしながら文藝の創作をしている佐柄木という年長の青年が、病苦になすすべもなく死の床にある重病棟の患者達を前にして語るつぎのような一節がある。

僕の言うこと、解ってくれますか、尾田さん。あの人たちの『人間』はもう死んで亡びてしまったんです。ただ、生命だけがぴくぴくと生きているのです。なんという根強さでしょう。誰でも癩になった刹那に、その人の人間は亡びるのです。死ぬのです。社会的人間として亡びるだけではありません。そんな浅はかな亡び方では決してないのです。廃兵ではなく、廃人なんです。

けれど、尾田さん、僕らは不死鳥です。新しい思想、新しい眼を持つ時、全然癩者の生活を獲得する時、再び人間として生き復るのです。復活そう復活です。びくびくと生きている生命が肉体を獲得するのです。新しい人間生活はそれから始まるのです。尾田さん、あなたは今死んでいるのです。死んでいますとも、あなたは人間じゃあないんです。あなたの苦悩や絶望、それがどこから来るか、考えてみてください。一たび死んだ過去の人間を捜し求めているからではないでしょうか。

「ハンセン病文学全集」の小説の部を編集した加賀乙彦は

「いのちの初夜」こそ、北條民雄の最初の優れた小説だということになる。この作品は、今回の『ハンセン病文学全集』の小説の中でも第一等の秀作である。作者自身も、多くのハンセン病小説家も、これを越える作品を書けなかったのは、不思議だが、事実がそうなのだから仕方がないというのが私のつぶやきである。(中略)

かつて日本の近代文学にこれほどの深い絶望、これほどの極限にまで苦悩した文学があつたであろうか。この作品を今度の文学全集の冒頭に置くことには、十分な意味があると私は考えている。

と言っている。この小説のなかで、佐柄木という人物は非常に印象的に描かれているが、おそらく、それは北條民雄が療養所で文藝活動をしていた諸先輩達から受けた印象をもとに、みずからのあるべき姿として造形した者と言って良いであろう。

昭和11年2月に「文学界賞」を受賞した「いのちの初夜」は、一躍北條民雄の名前を文壇に知らしめることとなったが、北條自身は、その文学的成功を必ずしも喜ばなかったことが、友人達の証言によって知られている。

北條民雄は、文学界賞受賞後の作品として、100枚を越える長編を二篇書いている。しかしながら、これらは、いずれも公表されず、彼の死後に刊行された北條民雄全集にも収録されていない幻の作である。しかし、川端康成の「いのちの初夜」跋から、我々は、その作品のあらましを推測することが出来る。

その一は「いのちの初夜」にひとたび得た生命観をさらに深く懐疑否定し、その彼方に光明を探ろうとするものであった。その二は、社会運動に携わってゐた青年が、さういふ世と切り離された癩院に入って、尚、プロレタリアの為に反省苦悩し腐れゆく身であくまでもその社会理想を信じて生きるものであった。

この二作とは北條の川端康成宛の書簡(昭和十一年六月十日)によれば、「ただ一つのものを」と「監房の手記」である。どちらも、作者の生死を賭けた作品というべきものであり、北條はつぎのように自分の心境を川端に述べている。

この作(監房の手記)には、ほんとに命を賭けました。書き始めるとき、それまで手許にあった長編の書きかけも、短編の書きかけも全部破り捨てました。これは遺書のつもりだったのです。これが書きあがったら死のう、と決心して筆を執りました。けれども書き進むうち、死んではならないことだけが分かりました。死ぬつもりで書き始めながら、書き終わった時には、生きることだけになりました。進歩か転落か、それは分かりません。ただ、先生の御評を頂きとうございます。「いのちの初夜」を書いた折、生か死かの問題は解決がついたかのようにお手紙しましたけれど、あの場合はほんとに解決したつもりでいましたのですけれど、つぎつぎと襲ってくる苦しみはあの解決をぶちこわしてしまいました。(中略)それからこの作は検閲をうけずにお送り致します。検閲をうければ、発表禁止にされてしまうのです。それで検閲なしで発表して、僕はこの病院を出る覚悟に決めました。富士山麓の復生病院の院長岩下氏が僕の「いのちの初夜」に感激したと申されて、先日フランスのカトリック司祭コッサール氏が参りましたので、その人の紹介で右病院に入る予定です。自分にとっては、小説を書く以外になんにもないのに、その小説すら思うように書いてはならないとすれば、なによりも苦痛です。検閲証の紙を一しょに同封して置きますけれど、實に激しい屈辱感を覚えます。一つの作に對してこれだけ多くの事務員共の印を必要とするのです。[3]

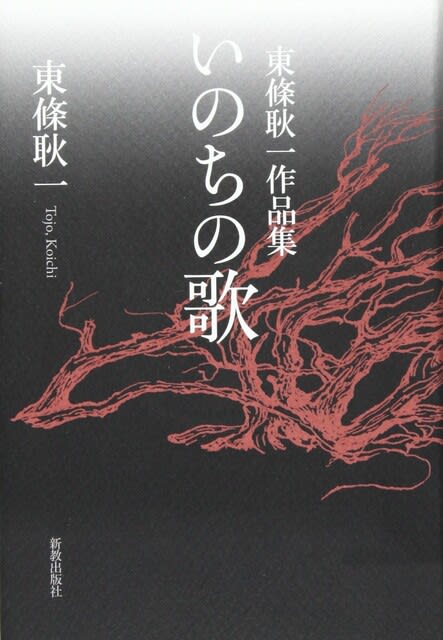

「監房の手記」は検閲を無視して密かに川端に送った作品で、このとき北條は官立の癩療養所の内部で「癩になりきって生きる」ことを欺瞞であると考え直し、自殺を覚悟のうえで多磨全生園を飛び出し、カトリックの施設へ逃げ込むことを考えていたことが分かる。岩下壮一が自分の文学の理解者であると聞いたこと、カトリックの神山復生病院は友人の詩人東條耿一が嘗ていた病院なので、そこへ移れば、多磨全生園よりは小説執筆に自由な環境が得られると考えたのだろう。

結局、このアイデアは実現しなかったが、北條が官立の療養所という閉鎖された場所―強制収容所という一面をもっていた-で文学活動をすることにいかに疑問を抱いていたかが分かる。

病院に監房があることが官立の癩療養所の特徴であった。全生園はもともと放浪する患者を強制的に収容する監獄として建設されたので、初代院長は警察官あがりであった。1931年度以降、一般の患者を収容するようになってからも、そのシステムは基本的に同じであった。 のちに全生病院の院長となった光田健輔がまだ医長であった時分に、すでに「院長が患者を検束し懲戒することは違法である」とのべて抵抗した患者がいたことが報告されている。(内田守の回想)

そういう監房の中に閉じこめられた社会運動家の苦悩を描いた「監房の手記」が検閲を通るはずがないし、そのようなものを書いたと言うことが発覚すれば、北條自身が処罰されたであろう。したがって、北條は、自分の作家としての生命を賭けてこれを書き、川端に送ったということがわかる。川端は、検閲の厳しい当時の出版状況を考慮し、また北條の作品自体、まだ大いに推敲の余地有りと判断したので、結局、これらの作品は発表されず、原稿も残ってはいないが、北條自身が真に書きたかった作品がいかなる種類のものであったかを我々に教えるであろう。彼は自分の作品が「癩文学」として読まれること、特異な環境にある特異な生を描いたものとして読まれることに反対であった。自分は文学そのものを書いているのであり、「癩文学」などというものが特別にあるわけではない-これが北條の信念でもあった。

創元社から出版された北條民雄全集では、彼の日記が収録されているが、これは、療養所の雑誌「山桜」に北條や彼の友人である東條耿一が発表した作品と共に、当時の療養所の内部を活写すると共にかれらの内面生活を伺わせる貴重な文献である。

とくに「山桜」という機関誌は、官立の療養所を管理する国の基本的な思想を浸透させるために刊行されていた雑誌であるが、そこには文芸欄が設けられ、詩歌や俳句、小説などの創作の発表も許されていた。患者が療養所の医療政策に対して批判がましいことを述べるような言説は、原則として、事前検閲によって掲載されては居ないが、昭和12年1月、すでに腸結核を併発して病床にあった北條民雄は、「井の中の蛙の感想」と題する分を寄稿している。この文は、前年の昭和11年8月の「長島騒擾事件」に言及して、ストライキをした患者達を「井の中の蛙」と批判した日本MTL(mission to lepra という当時の「救癩」団体)理事の塚田喜太郎の文章に対する反論である。

「長島事件」については、ハンセン病問題に関する検証作業の一環として現在ではその状況が解明されている[4]が、当時国家的なキャンペーンとして行われていた「無癩県運動」のために、国立療養所愛生園が定員を大幅に超過し、患者の医療・生活条件が極度に悪化したために起きた患者の作業ボイコット事件であった。[5]

塚田は次のように書いている。(昭和十一年 「山桜」10月号)

井の中の蛙大海を知らず、とか。実際、井の中の蛙の諸君には、世間の苦労や不幸は分からないのであります。(中略)蛙は蛙らしく井のなかで泳いでいればよいのであります。また、大海も蛙どもに騒がれては、迷惑千万であります。身の程をしらぬといふことほど、お互いに困ったことはないのであります。(中略)患者諸君が、今回のごとき言行をなすならば、それより以前に、国家にも納税し、癩病院の費用は全部患者において負担し、しかる後、一人前の言ひ分を述ぶるべきであると。国家の保護を受け、社会の同情のもとに、わずかに生を保ちながら、人並みの言い分を主張する等は、笑止千万であり、不都合そのものである。

塚田のこの見解に対する北條のコメントが、翌年の山桜の一月号に「井の中の正月の感想」と題して掲載されている。

諸君は井戸の中の蛙だと、癩者に向かって断定した男が近頃現れた。勿論、このやうな言葉は取り上げるにも足るまい。かやうな言葉を吐き得る頭脳といふものがあまり上等なものでないといふことはもはや説明の要もない。しかしながら、かかる言葉を聞く度に私はかつていったニイチェのなげきが身にしみる。「兄弟よ、汝は軽蔑といふことを知ってゐるか、汝を軽蔑する者に対しても公正であれ、といふ公正の苦悩を知ってゐるか」

全療養所の兄弟諸君、御身達にこのニイチェの嘆きが分かるか。しかし、私は二十三度目の正月を迎えた。この病院で迎える三度目の正月である。かつて大海の魚であった私も、今は何と井戸の中をごそごそと這い回るあはれ一匹の蛙とは成り果てた。とはいへ、井のなかに住むが故に、深夜沖天にかかる星座の美しさを見た。大海に住むが故に大海を知ったと自信する魚にこの星座が判るか、深海の魚類は自己を取り巻く海水をすら意識せぬであろう、況や-

40年以上経過した後からであるが、津田せつ子は、「北條さんの思出」というエッセイの中で、この文を引用し、「いまのように、職員や社会人に自由にものがいえる時代とは違い、すべてが検閲制度で束縛されていた時代であったから、私はずばりと言い得たその勇気に感動した。清涼剤に似た清々しさで思い起こされる。そして北條さんは若かったなといまにして思う。あのいきりたつ若さは古い患者にはもてない感覚である」と回想している。[6]

北條民雄が昭和12年に腸結核で亡くなった後で、川端康成は彼の遺稿や日記も蒐集して、創元社から北條民雄全集を刊行したが、そのことは必ずしも療養所の管理者にとって歓迎すべき事ではなかった。 北條民雄が昭和12年に腸結核で亡くなった後で、川端康成は彼の遺稿や日記も蒐集して、創元社から北條民雄全集を刊行したが、そのことは必ずしも療養所の管理者にとって歓迎すべき事ではなかった。 たとえば、北條民雄日記の中にもたびたび登場する療養所の医師日戸修一は、次のような文を、全集刊行後に書いている。[7]

しかし、検閲するものがどうであろうと、とにかく国家が養って国家が食はせて衣食住すべてを心配しそのかげに癩を早く撲滅しやうといふ目的があるんだから、この目的に不利なものはどしどし取り締まってゆくのが当然の話で文句を言ふほうが間違ってゐる。(中略)文学なんか癩の撲滅事業のためにはおよそ屁の訳にもたたない。まして北條のやうな変な反抗ばかりしてゐるものには検閲制度は当然必要なんだと思ふ。(中略)ああいふ全集(北條民雄全集)を余り思慮なしに出した川端康成氏等の軽率な罪はとにかく非難してもいい。あまりいい癩文学などは実際からいふと必要はない。黙って患者を収めて、ぢっとして消滅する日を待てばそれでよからうといふものである。予防協会あたりは一人でも多く患者を収容できるやう費用を出せばよいので変なパンフレットや文学の話などは絶対にしない方がいいといふものである。必要なのは癩のなくなることだ。だつて一向に癩がなくならないではないか。

この日戸の文は、当時としても極端な意見とみなすべきものであろうが、官立の療養所で営まれていた文藝活動の困難さを我々に伝えるものである。北條民雄の日記には、彼が、療養所文學-当局の管理のもとで、慰安と教化の方針のもとに編集された文学-を如何に嫌っていたか、また、自分の文学をそのような意味での「癩文学」として読まれることを拒絶していたか-そういう記述が随所に見られる。そして、そういう北條のいわば「本音」の部分は、戦前に公刊された全集では、多くの場合、伏せ字とされていたために理解不可能なものとされていたことに注意したい。

たとえば、昭和12年度の北條民雄日記には、次のような文がある。[8]

1月28日。民衆から・・・・[9]を奪ったら何が残るか。なんにも残りはしないのだ。彼等はこの言葉の中に自己の心の在り場所を求めようとしてゐる。それは何千年かの間に築かれた××であるにしろ、しかし彼等はこの・・・・[10]によって、心の安定を得てゐるのだ。それは国家そのものに対す態度である。現在の彼等にとっては、これのみが残された唯一の・・・・[11] なのだ。重要なのはこの点だ。

2月1日。夜、光岡良二来る。十時近くまで語る。一七歳のとき、・・・・[12]の洗礼を受けた自分は、一切の「権威」といふものを失ってしまひ、そのために心の置き場なく揺らぎ続けてゐるのだ。彼は形而上のもの、即ち神を持ってゐる。しかし自分には神はない。人間すらも信じきれぬ。

この北條日記(昭和12年)には、療養所の検閲制度への批判、マルクス主義への共感、天皇が民衆の偶像であることを記した記事等があるので、日記を預かった友人の東條耿一は、当局に没収されることをおそれ、総てを書写したうえで川端のもとに送り、もとの日記を手元に置いていた。創元社の全集では問題の箇所はすべて伏せ字にしたうえで公表された。この自筆日記は、東條耿一の妹の津田せつ子より某カトリック司祭の手にわたり、戦後しばらくのあいだ行方が分からなかったが、1993年になって漸く高松宮記念ハンセン病資料館開設に際して、(還俗した)この司祭より返還され、時在は、ハンセン病記念館に展示されている。