海外旅行記

2009年以前にドリアン長野が14か国を旅した海外旅行記です。

順不同。 タイランド(バンコク) カンボジア(プノンペン、シェムリアップ等)

メキシコ(ティフアナ) 英国(ロンドン) インド(デリー、ウェストベンガル州等)

米国(ニューヨーク州、ニュージャージー州、ミシガン州とロサンゼルス)

フィリピン(マニラ) 台湾(台北) マレーシア(クアラルンプール等)

ベトナム(ホーチミン) ネパール(カトマンズ) ミャンマー(ヤンゴン等)

香港と中国(上海と北京) 夏が来れば思い出す

ドリアン長野の海外旅行記のリンク集並びにご連絡 令和五年

コラム 令和五年 いつ頃、渡航したか? 令和五年 令和六年からの方針

「皆、知ってる?あいつ、こんな悪い奴なんだよ。」と言いたいのか?

海外旅行案内書を読んで計画を作ってからカナダを旅行中に自由妨害されて困りました。頼んで無いのに毎日フェイスブックのタイムラインに詰問されて防犯の問題があったので気分が悪かった。 情報操作をされたくないから伝えるが「寂しいと思ったので連絡したら激怒したのはおかしい。」と主張するやもしれない。不平不満を述べながら他人の生活に干渉するよりも社会に貢献して改善してもらいたい。

渡航中は我慢して帰国後に抗議したら加害者は逆上して謝罪せずに暴力的な書き込みをしました。謝罪もないし平成だけでなく令和になっても悪い連絡があり困った。紹介を取り止めたからって逆上するのは論外。 現状に拘泥してるのは管理能力の欠如かな?

平成20年代以降はSNS等を悪用し情報を得た上で悪事を計画する人がおります。過去においては海外旅行中は出会った人のみ加害をしてました。警戒して下さい。在外邦人の中にも悪人はおります。実体験してなければ賛同は少ないかもしれませんけど無意味に詰問する人はいます。

順不同。 タイランド(バンコク) カンボジア(プノンペン、シェムリアップ等)

メキシコ(ティフアナ) 英国(ロンドン) インド(デリー、ウェストベンガル州等)

米国(ニューヨーク州、ニュージャージー州、ミシガン州とロサンゼルス)

フィリピン(マニラ) 台湾(台北) マレーシア(クアラルンプール等)

ベトナム(ホーチミン) ネパール(カトマンズ) ミャンマー(ヤンゴン等)

香港と中国(上海と北京) 夏が来れば思い出す

ドリアン長野の海外旅行記のリンク集並びにご連絡 令和五年

コラム 令和五年 いつ頃、渡航したか? 令和五年 令和六年からの方針

「皆、知ってる?あいつ、こんな悪い奴なんだよ。」と言いたいのか?

海外旅行案内書を読んで計画を作ってからカナダを旅行中に自由妨害されて困りました。頼んで無いのに毎日フェイスブックのタイムラインに詰問されて防犯の問題があったので気分が悪かった。 情報操作をされたくないから伝えるが「寂しいと思ったので連絡したら激怒したのはおかしい。」と主張するやもしれない。不平不満を述べながら他人の生活に干渉するよりも社会に貢献して改善してもらいたい。

渡航中は我慢して帰国後に抗議したら加害者は逆上して謝罪せずに暴力的な書き込みをしました。謝罪もないし平成だけでなく令和になっても悪い連絡があり困った。紹介を取り止めたからって逆上するのは論外。 現状に拘泥してるのは管理能力の欠如かな?

平成20年代以降はSNS等を悪用し情報を得た上で悪事を計画する人がおります。過去においては海外旅行中は出会った人のみ加害をしてました。警戒して下さい。在外邦人の中にも悪人はおります。実体験してなければ賛同は少ないかもしれませんけど無意味に詰問する人はいます。

敬具 マーキュリーマーク

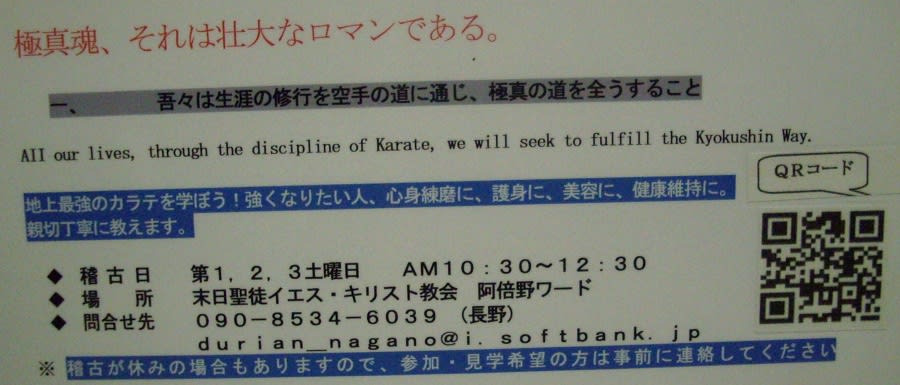

縦長バナー 令和四年四月

縦長バナー 令和四年四月