POP before SMTPに関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。

a.送信前に一度認証をしなければならないため、通常のSMTP送信より通信量が増える。

b.SMTPサーバとPOPサーバを連携し、実現している。

c.NAPT等で1つのグローバルIPアドレスを複数のユーザが共有している場合、POPで認証したユーザとは別のユーザが受信処理をすることなくメールを送信できてしまう。

d.SMTP送信前に、自動的にPOPサーバへの認証を行うことができないメールクライアントでは、メール送信が一切できなくなる。 「POP before SMTPってなに?」

「POP before SMTPってなに?」 「これは文字通り、メールの送信(SMTP)の前に受信(POP)をするという仕組みだよ。」

「これは文字通り、メールの送信(SMTP)の前に受信(POP)をするという仕組みだよ。」 「ふぅ~ん、でもどうしてそんなことするの?」

「ふぅ~ん、でもどうしてそんなことするの?」 「メールにはパスワードがあるのは分かるよね?」

「メールにはパスワードがあるのは分かるよね?」

「受信時にはメールアドレスとパスワードで認証してから受信が行われるんだけど元々送信にはこの認証機能が無かったんだ。」 「そうなんだ!?なんで最初からつけなかったんだろう?」

「そうなんだ!?なんで最初からつけなかったんだろう?」 「受信に関しては、他人が勝手にメールを受信して見る事の無いようにパスワードで保護する必要があるのは分かるよね。」

「受信に関しては、他人が勝手にメールを受信して見る事の無いようにパスワードで保護する必要があるのは分かるよね。」

「でも送信する時は、誰でも自由に送信できるように、例えば郵便ポストに誰でも郵便物を投函できるのと同じように、SMTPでは認証なしで受け付ける仕組みになってるんだ。」 「へぇー。今は送信する時の認証ってあるの?」

「へぇー。今は送信する時の認証ってあるの?」 「ほとんどのメールソフトは対応しているよ。」

「ほとんどのメールソフトは対応しているよ。」

「ちなみに、送信時の認証機能が無かった頃は認証機能の付いている受信でまず認証を行ってから、認証が通ったユーザーだけ数分間だけ時間制限を付けて送信を許可するという仕組みを使ったりしていたんだ。」 「へぇー。そんな仕組みがあるんだね。それが『POP before SMTP』ってやつ?」

「へぇー。そんな仕組みがあるんだね。それが『POP before SMTP』ってやつ?」 「そういう事!」

「そういう事!」 「POPとSMTPが連携して送信を許可するかどうか判断しているんだね。」

「POPとSMTPが連携して送信を許可するかどうか判断しているんだね。」

「・・・てことは一度受信しなきゃいけないから通信量が増えてしまうよね?」 「そうだね。これを導入していれば第三者が好き勝手に送信するといったことは防げるけど、そのかわりに受信の分の通信量が増えてしまうといったデメリットもあるんだ。」

「そうだね。これを導入していれば第三者が好き勝手に送信するといったことは防げるけど、そのかわりに受信の分の通信量が増えてしまうといったデメリットもあるんだ。」 「でもよくわからないのが選択肢『c』なんだけど、NAPTってメールと関係あるの?」

「でもよくわからないのが選択肢『c』なんだけど、NAPTってメールと関係あるの?」 「POP before SMTPはメールアドレスとメールパスワードでまずPOPで認証するんだけど、認証を通ったのが誰なのかはグローバルIPアドレスで覚えておくんだ。」

「POP before SMTPはメールアドレスとメールパスワードでまずPOPで認証するんだけど、認証を通ったのが誰なのかはグローバルIPアドレスで覚えておくんだ。」

「つまり、同じLANの中から誰かがPOPの認証に通ると、そのあと数分間は別のユーザーも認証を通ったユーザーと判定されちゃうんだよ。」 「そっか~。NAPTを使っている同一のLANからの通信だとグローバルIPアドレスが同じになっちゃうから区別できないんだね。」

「そっか~。NAPTを使っている同一のLANからの通信だとグローバルIPアドレスが同じになっちゃうから区別できないんだね。」

「ということは、選択肢『c』は送信できちゃうってことだね。」 「まぁそういう事になるね。仕様ですよ、仕様。」

「まぁそういう事になるね。仕様ですよ、仕様。」

「ちなみにこの『POP before SMTP』は自動でPOP認証を行う必要はなくて、普通に手動でパスワードを入れれば十分だよ。」 「じゃあ、『d』は誤っているんだね!」

「じゃあ、『d』は誤っているんだね!」

【 第21回 第2部 第38問 解答&解説 】

[解答]d.

[解説]

a.正しい。送信前に一度認証をしなければならないため、通常のSMTP送信より通信量が増える。

b.正しい。SMTPサーバとPOPサーバを連携し、実現している。

c.正しい。NAPTを利用している場合は、LAN側のどのホストがメール送信したかの識別が出来ない。

d.誤り。手動でPOPサーバへ接続をすることで認証されるため、自動的でなくてもよい。

「これはもうサービス問題だよね。」

「これはもうサービス問題だよね。」 「まあ、そうだけどしっかり覚えて点数をとってほしいんだ。」

「まあ、そうだけどしっかり覚えて点数をとってほしいんだ。」

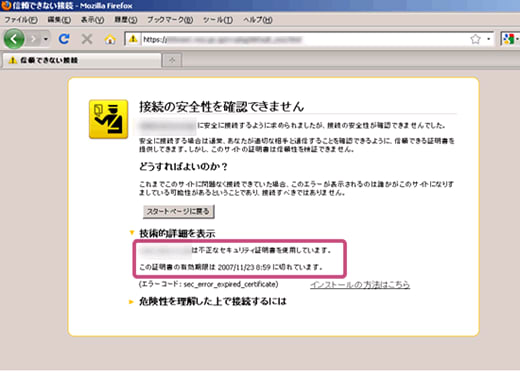

「へえ~ブラウザもどんどん賢くなっているんだねぇ~。」

「へえ~ブラウザもどんどん賢くなっているんだねぇ~。」 「マルウェア?」

「マルウェア?」 「無線LANて難しいよねー。」

「無線LANて難しいよねー。」 「まぁね~。無線は物理的なケーブルが要らないかわりに、盗聴とか干渉とか色々と気を使う部分も多いからね。」

「まぁね~。無線は物理的なケーブルが要らないかわりに、盗聴とか干渉とか色々と気を使う部分も多いからね。」 「ところで、ESSIDってなんなの?」

「ところで、ESSIDってなんなの?」 「なるほどね!」

「なるほどね!」 「なんだこれ?こんなURL見たことないよ。」

「なんだこれ?こんなURL見たことないよ。」 「まぁ普段あんまり目にする機会はないだろうねぇ。」

「まぁ普段あんまり目にする機会はないだろうねぇ。」 「うーん、それは習ったけど、IPアドレスで指定する事はないかな。」

「うーん、それは習ったけど、IPアドレスで指定する事はないかな。」 「へぇ~。webページの正体はファイルだったのか!」

「へぇ~。webページの正体はファイルだったのか!」

「メールをやりとりする際のプロトコルの問題かぁ。」

「メールをやりとりする際のプロトコルの問題かぁ。」 「お、すごいね。なんか分かってるヤツっぽく見えるよ。」

「お、すごいね。なんか分かってるヤツっぽく見えるよ。」