家を建てることとか、引っ越しのことなどで

しばらくお稽古をお休みしていました。

ぷらす真夏はお稽古自体がお休みだったので

今月からお香のお稽古を再開しました。

お稽古に行ったのはちょっと前のことで

その日はまだ日差しが強かったです。

お茶室にはクーラーはないので

夏は厳しいんです(^^;;

昔は簾戸越しの風で十分過ごせたのだろうと

思いますが、今の暑さは簾戸と自然の風だけでは

かなり厳しいです。

これはお稽古あとに映したので

もう暗くなってます。今年の簾戸は見納めです。

来月は障子になっていると思います。

お稽古の再開初めでしたが

お当番の交代を頼まれて

お稽古のお席の香炉を作りました。

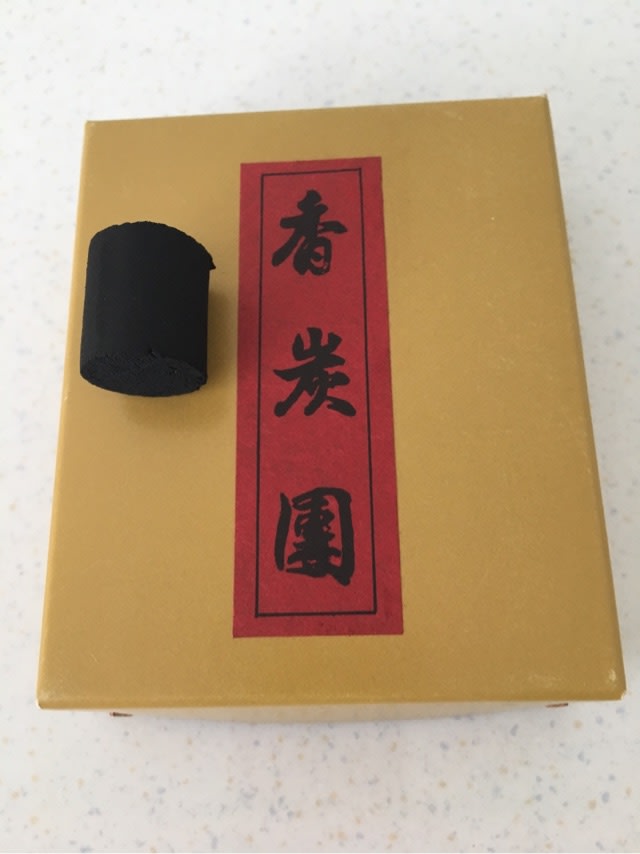

お香では、香炉に小さな炭団を埋めて

香りを聞きます。

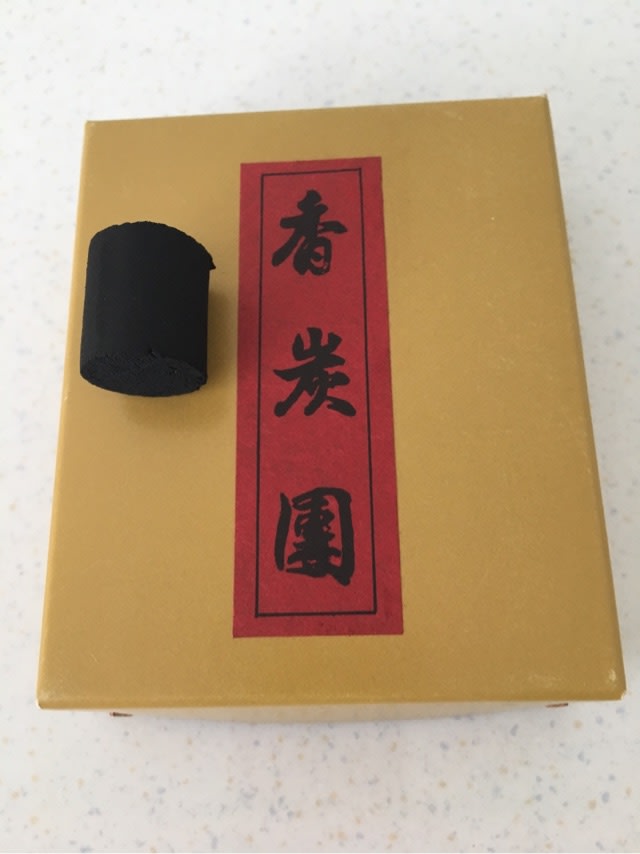

小さな炭団ですが…

近くにいると暑いんですよ💦

炭団です。

中身はこんなです。

一席目の雲月香では香炉を5つ使う

とのことなので炭団も5個、火を付けます。

炭団は全体が赤くなるまでおこしてから

香炉に入れます。

その間、小さな残りの炭団などで

香炉の灰を暖めておきます。

でも、夏は暑いので

灰が熱くなりすぎないように注意しないといけません。

炭団の全体が赤くなったら炭団を香炉に入れます。

そのまま置いておいたら、どんどん燃えてしまうので、手早く、全部の香炉に埋めておきます。

炭団を入れてから、本香炉、添え香炉を整えます。

真のお点前では、お席で香炉を作るところから

始めますが、お稽古ではいけ込みといって

先に香炉を作っておいたものを使います。

添香炉は灰を灰押さえで整えて

聞き筋をつけるだけでよいのですが

本香炉は、10本の線を5回、全体に付けていきます。

香炉を作る時に使うお道具です。

左からはね、灰押さえ、火箸です。

志野流香道

このサイトの写真のように美しく

全部を同じ線、同じ深さにきれいに筋を

つけるのは、ほんとにほんとに難しい〜。

私はいつも波波がボソボソになってしまいます。

力加減が同じにいかないんですよー。

一席目の香元さんに、申し訳ない…。

一席目は野分香という組香を、

二席目は雲月香という組香を致しました。

野分香は初めてかも。

源氏物語の野分の巻から作られた組香です。

源氏物語からはいくつも組香が作られています。

お稽古していると、自分は教養が全然足りないと思います。

野分…どんな話しだったかなぁ?と

夕霧が野分の風で、紫の上を垣間見て

あまりの美しさに衝撃!というくらいしか思い出せず…。

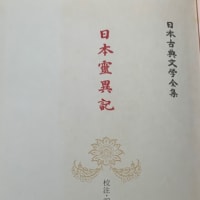

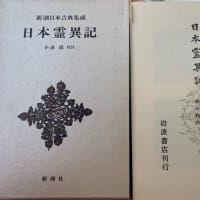

だいたい、源氏物語は原文では通して

読んだことないのです。

通して読んだことがあるのは

大和和紀さんの漫画の源氏物語

『あさきゆめみし』です。

院生の時、中古の源氏ゼミの人が

学部生のゼミ発表で現代語訳を使って

しかも参考文献があさきゆめみしだったと

呆れて笑っていたけど、私はその時

自分は笑えないなぁと内心思ったことを思い出します。

それなら今からでも読めばいいのに…と

思いますが…

そこんところの腰があがらないです(笑)

源氏物語、読んだら読んだで面白いのだろうと

思いますが、どちらかというと時間を割いて

読むのなら枕草子の方がいい、という感じです。

それはさておき

二席目は、なんと香元に指名されました。

(゚o゚;;(゚o゚;;

私、滅多にあがったり、緊張したりしない方

なんですが、ちょっとドキドキしました。

実は久しぶりのお稽古で

お当番やってるし、

自分にお役は来ないだろうと高を括って

すっかりお席のお客様だけの

のんびり気分でいました。

緊張感のなさを

先生はお見通しだったかも…(◞‸◟)

二席目だったので

一席目の香元のお手元を見ながらイメトレ。

最初、久しぶりにドキドキしましたが

なんとか勤めさせていただきました。

ふー。

でも、久しぶりにお香木の

とてもとても、良い香り!

いくつかの伽羅を聞かせて頂き、幸せでした。

しばらくお稽古をお休みしていました。

ぷらす真夏はお稽古自体がお休みだったので

今月からお香のお稽古を再開しました。

お稽古に行ったのはちょっと前のことで

その日はまだ日差しが強かったです。

お茶室にはクーラーはないので

夏は厳しいんです(^^;;

昔は簾戸越しの風で十分過ごせたのだろうと

思いますが、今の暑さは簾戸と自然の風だけでは

かなり厳しいです。

これはお稽古あとに映したので

もう暗くなってます。今年の簾戸は見納めです。

来月は障子になっていると思います。

お稽古の再開初めでしたが

お当番の交代を頼まれて

お稽古のお席の香炉を作りました。

お香では、香炉に小さな炭団を埋めて

香りを聞きます。

小さな炭団ですが…

近くにいると暑いんですよ💦

炭団です。

中身はこんなです。

一席目の雲月香では香炉を5つ使う

とのことなので炭団も5個、火を付けます。

炭団は全体が赤くなるまでおこしてから

香炉に入れます。

その間、小さな残りの炭団などで

香炉の灰を暖めておきます。

でも、夏は暑いので

灰が熱くなりすぎないように注意しないといけません。

炭団の全体が赤くなったら炭団を香炉に入れます。

そのまま置いておいたら、どんどん燃えてしまうので、手早く、全部の香炉に埋めておきます。

炭団を入れてから、本香炉、添え香炉を整えます。

真のお点前では、お席で香炉を作るところから

始めますが、お稽古ではいけ込みといって

先に香炉を作っておいたものを使います。

添香炉は灰を灰押さえで整えて

聞き筋をつけるだけでよいのですが

本香炉は、10本の線を5回、全体に付けていきます。

香炉を作る時に使うお道具です。

左からはね、灰押さえ、火箸です。

志野流香道

このサイトの写真のように美しく

全部を同じ線、同じ深さにきれいに筋を

つけるのは、ほんとにほんとに難しい〜。

私はいつも波波がボソボソになってしまいます。

力加減が同じにいかないんですよー。

一席目の香元さんに、申し訳ない…。

一席目は野分香という組香を、

二席目は雲月香という組香を致しました。

野分香は初めてかも。

源氏物語の野分の巻から作られた組香です。

源氏物語からはいくつも組香が作られています。

お稽古していると、自分は教養が全然足りないと思います。

野分…どんな話しだったかなぁ?と

夕霧が野分の風で、紫の上を垣間見て

あまりの美しさに衝撃!というくらいしか思い出せず…。

だいたい、源氏物語は原文では通して

読んだことないのです。

通して読んだことがあるのは

大和和紀さんの漫画の源氏物語

『あさきゆめみし』です。

院生の時、中古の源氏ゼミの人が

学部生のゼミ発表で現代語訳を使って

しかも参考文献があさきゆめみしだったと

呆れて笑っていたけど、私はその時

自分は笑えないなぁと内心思ったことを思い出します。

それなら今からでも読めばいいのに…と

思いますが…

そこんところの腰があがらないです(笑)

源氏物語、読んだら読んだで面白いのだろうと

思いますが、どちらかというと時間を割いて

読むのなら枕草子の方がいい、という感じです。

それはさておき

二席目は、なんと香元に指名されました。

(゚o゚;;(゚o゚;;

私、滅多にあがったり、緊張したりしない方

なんですが、ちょっとドキドキしました。

実は久しぶりのお稽古で

お当番やってるし、

自分にお役は来ないだろうと高を括って

すっかりお席のお客様だけの

のんびり気分でいました。

緊張感のなさを

先生はお見通しだったかも…(◞‸◟)

二席目だったので

一席目の香元のお手元を見ながらイメトレ。

最初、久しぶりにドキドキしましたが

なんとか勤めさせていただきました。

ふー。

でも、久しぶりにお香木の

とてもとても、良い香り!

いくつかの伽羅を聞かせて頂き、幸せでした。