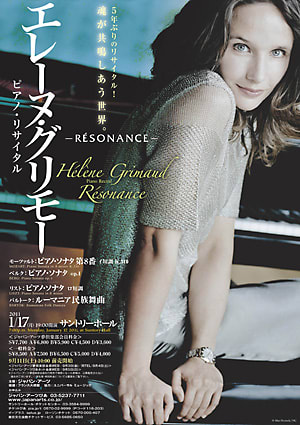

エレーヌ・グリモー ビアノ・リサイタル

2011年1月17日(月)19:00~ サントリーホール B席 2階 LA2列 21番 5.900円(会員割引)

ピアノ: エレーヌ・グリモー

【曲目】

モーツァルト: ピアノ・ソナタ第8番 イ短調 K.310

ベルク: ピアノ・ソナタ 作品1

リスト: ピアノ・ソナタ ロ短調

バルトーク: ルーマニア民族舞曲(第1曲~第6曲)

《アンコール》グルック: 精霊の踊り

ショパン: 3つの新しい練習曲 ヘ短調

エレーヌ・グリモーさんは、これまでCDで協奏曲を中心に聴いたことはあるが、ライブは初めてなので、とのような演奏なのか楽しみにしていた。CDで聴く限りでは、骨太でダイナミックな部分と繊細でエレガントな部分を併せ持つ、表現力の幅の広いピアニストという印象の人だ。今回の来日公演は、昨年2010年10月にリリースされた新譜CD「レゾナンス=共鳴」(国内盤は11月)と全く同じ曲目をプログラムしたものだ。むしろ、CDとしての内容の方が、コンサート・プログラムのように古典から近代までの異なるタイプの曲を集めた意欲的なものといえる。

さて、かなり地味目なステージ衣装で登場したグリモーさんは、ゆっくりとした間合いを取って、おもむろにモーツァルトを弾きはじめる。曲は短調だが、驚かされたのはその音の濃厚なこと。硬質目の音色に和音が重厚に重なり、色が濃い…という印象。モーツァルトの演奏としてはかなり異質なものになると思われる。重々しいのではなく、濃厚なのである。ピアノの機能を最大限に活かしたような演奏で、まるでロマン派のような色彩感だ。

続くのがベルクのピアノ・ソナタ。モーツァルトの次がベルクという、隔絶した選曲もスゴイ。そしてこのベルクのソナタが、素晴らしい演奏だったのだ。作品1が物語るようにベルク初期の作品で、確立された12音階技法ではないにしても、調性は一定しない、無調のように聞こえる、演奏するにもかなり難易度が高いように聞こえる曲だ。グリモーさんもこの曲だけは楽譜を見ながらの演奏となった。想像していたよりも、表情に富んだ演奏で、彼女の濃厚な色彩感が、混沌とした曲に統一的なイメージを与えていた。濃厚な色彩感というのは、油絵のように塗り重ねて絵の具が盛り上がっているイメージといったらいいだろうか。透明感は感じられないのだが、打鍵が強いためか、和音も一つ一つの音が明瞭に聞こえ、まさに厚く塗り重なっている感じなのだ。単一楽章の曲だが、一応ソナタ形式になっているらしく、楽想が現代的であっても構造的にはしっかりしている。グリモーさんの演奏は、主題(?)や変奏(?)のそれぞれに、濃厚かつ豊かな表情を与え、様々な色彩を持つ音が次々と現れてきて、飽きさせない。私は、今日のリサイタルでは、このベルクが一番良かったと思う。

休憩後は、一転してハンガリー作品(?)。とりあえず、生誕200年のリストのピアノ・ソナタだ。この曲の演奏では、グリモーさんの超絶技巧が思う存分披露されることになった。まず、音が大きい。聴いていた席がLAブロックの最前列でピアニストの真後ろ(背中側)だが距離は近かったこともあるが、かなりの音量だったことは確か。これならサントリーホールの隅々まで響き渡っただろうと思う。さらに、打鍵が鋭い。強いというよりは鋭いという印象を受けた。左利きらしいので、とくに重低音の早いパッセージが鋭く立ち上がり、独特の重量感を感じさせていた。この曲も単一楽章だが(4つの楽章を続けて演奏する)、中間部の緩徐楽章的な抒情的な主題が現れる部分でも、グリモーさんの演奏は力感があり、決して感傷的にはならない。もちろん難易度の高い超絶的な技巧が求められる部分に対しても、鋭い打鍵で、正確に、しかもものすごいエネルギーを傾斜して、弾ききった。低音部が強いにもかかわらず、重く感じられることはない。十分にリズミカルで、十分に旋律を歌わせ、そして迫力満点の演奏であった。個人的にはそれほど好きなタイプの演奏ではないのだが、会場は大いに沸いて、Bravo!が飛び交っていた。

最後のバルトークは、ルーマニア風なのか、ハンガリー風なのか、よくわからないが、短い6つの組曲で、なぜこの曲が選ばれたのかも??? 演奏は舞曲らしい軽快でリズミカルなもので、リストとの対比がまたまたスゴイ。

アンコールの2曲も含めて、選曲の意図が見えてこないのだが、時代も成り立ちも異なる曲を集めて、エレーヌ・グリモー流の解釈を披露したということで、その幅広い、あるいは奥行きの深い音楽性のなせる技ということなのだろう。先週聴いたアリス=紗良・オットさんとは対極に位置するような、強烈な個性に彩られた演奏スタイルだ。基本的に備わっている《肉食系》ともいうべき力強さと、濃厚な色彩の音色。フランス人なのにドイツ系の音楽に傾倒するなど、個性的(変人?)だが、確実な自分の世界を持っているピアニストだ。この次は、ぜひ協奏曲を聴かせていただきたいと思う。

なお、今日はテレビの収録も入っていたので、聴きそびれた方も後日テレビ放送で、グリモーさんの強烈な個性を感じ取ってください。…ただし、同じ曲のCDを聴いても、それほど強烈な印象は感じられなかった。やはり、ナマでないと伝わらないことが、音楽にはたくさんある。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

2011年1月17日(月)19:00~ サントリーホール B席 2階 LA2列 21番 5.900円(会員割引)

ピアノ: エレーヌ・グリモー

【曲目】

モーツァルト: ピアノ・ソナタ第8番 イ短調 K.310

ベルク: ピアノ・ソナタ 作品1

リスト: ピアノ・ソナタ ロ短調

バルトーク: ルーマニア民族舞曲(第1曲~第6曲)

《アンコール》グルック: 精霊の踊り

ショパン: 3つの新しい練習曲 ヘ短調

エレーヌ・グリモーさんは、これまでCDで協奏曲を中心に聴いたことはあるが、ライブは初めてなので、とのような演奏なのか楽しみにしていた。CDで聴く限りでは、骨太でダイナミックな部分と繊細でエレガントな部分を併せ持つ、表現力の幅の広いピアニストという印象の人だ。今回の来日公演は、昨年2010年10月にリリースされた新譜CD「レゾナンス=共鳴」(国内盤は11月)と全く同じ曲目をプログラムしたものだ。むしろ、CDとしての内容の方が、コンサート・プログラムのように古典から近代までの異なるタイプの曲を集めた意欲的なものといえる。

さて、かなり地味目なステージ衣装で登場したグリモーさんは、ゆっくりとした間合いを取って、おもむろにモーツァルトを弾きはじめる。曲は短調だが、驚かされたのはその音の濃厚なこと。硬質目の音色に和音が重厚に重なり、色が濃い…という印象。モーツァルトの演奏としてはかなり異質なものになると思われる。重々しいのではなく、濃厚なのである。ピアノの機能を最大限に活かしたような演奏で、まるでロマン派のような色彩感だ。

続くのがベルクのピアノ・ソナタ。モーツァルトの次がベルクという、隔絶した選曲もスゴイ。そしてこのベルクのソナタが、素晴らしい演奏だったのだ。作品1が物語るようにベルク初期の作品で、確立された12音階技法ではないにしても、調性は一定しない、無調のように聞こえる、演奏するにもかなり難易度が高いように聞こえる曲だ。グリモーさんもこの曲だけは楽譜を見ながらの演奏となった。想像していたよりも、表情に富んだ演奏で、彼女の濃厚な色彩感が、混沌とした曲に統一的なイメージを与えていた。濃厚な色彩感というのは、油絵のように塗り重ねて絵の具が盛り上がっているイメージといったらいいだろうか。透明感は感じられないのだが、打鍵が強いためか、和音も一つ一つの音が明瞭に聞こえ、まさに厚く塗り重なっている感じなのだ。単一楽章の曲だが、一応ソナタ形式になっているらしく、楽想が現代的であっても構造的にはしっかりしている。グリモーさんの演奏は、主題(?)や変奏(?)のそれぞれに、濃厚かつ豊かな表情を与え、様々な色彩を持つ音が次々と現れてきて、飽きさせない。私は、今日のリサイタルでは、このベルクが一番良かったと思う。

休憩後は、一転してハンガリー作品(?)。とりあえず、生誕200年のリストのピアノ・ソナタだ。この曲の演奏では、グリモーさんの超絶技巧が思う存分披露されることになった。まず、音が大きい。聴いていた席がLAブロックの最前列でピアニストの真後ろ(背中側)だが距離は近かったこともあるが、かなりの音量だったことは確か。これならサントリーホールの隅々まで響き渡っただろうと思う。さらに、打鍵が鋭い。強いというよりは鋭いという印象を受けた。左利きらしいので、とくに重低音の早いパッセージが鋭く立ち上がり、独特の重量感を感じさせていた。この曲も単一楽章だが(4つの楽章を続けて演奏する)、中間部の緩徐楽章的な抒情的な主題が現れる部分でも、グリモーさんの演奏は力感があり、決して感傷的にはならない。もちろん難易度の高い超絶的な技巧が求められる部分に対しても、鋭い打鍵で、正確に、しかもものすごいエネルギーを傾斜して、弾ききった。低音部が強いにもかかわらず、重く感じられることはない。十分にリズミカルで、十分に旋律を歌わせ、そして迫力満点の演奏であった。個人的にはそれほど好きなタイプの演奏ではないのだが、会場は大いに沸いて、Bravo!が飛び交っていた。

最後のバルトークは、ルーマニア風なのか、ハンガリー風なのか、よくわからないが、短い6つの組曲で、なぜこの曲が選ばれたのかも??? 演奏は舞曲らしい軽快でリズミカルなもので、リストとの対比がまたまたスゴイ。

アンコールの2曲も含めて、選曲の意図が見えてこないのだが、時代も成り立ちも異なる曲を集めて、エレーヌ・グリモー流の解釈を披露したということで、その幅広い、あるいは奥行きの深い音楽性のなせる技ということなのだろう。先週聴いたアリス=紗良・オットさんとは対極に位置するような、強烈な個性に彩られた演奏スタイルだ。基本的に備わっている《肉食系》ともいうべき力強さと、濃厚な色彩の音色。フランス人なのにドイツ系の音楽に傾倒するなど、個性的(変人?)だが、確実な自分の世界を持っているピアニストだ。この次は、ぜひ協奏曲を聴かせていただきたいと思う。

なお、今日はテレビの収録も入っていたので、聴きそびれた方も後日テレビ放送で、グリモーさんの強烈な個性を感じ取ってください。…ただし、同じ曲のCDを聴いても、それほど強烈な印象は感じられなかった。やはり、ナマでないと伝わらないことが、音楽にはたくさんある。

こちらの記事を拝読いたしまして、なるほど「打鍵の鋭さ」なのか~と納得しました。グリモーさんの演奏は全体的に好きではあるのですが、高音の響きだけは気になってしまい、構えて聴いていたことに翌日気づきました。なぜあのような音なのか?鋭い打鍵のため、残響が、私の好きな柔らかい打鍵をするピアニストと正反対だということがわかり、納得できました。

コメントをお寄せいただきありがとうございます。

「打鍵の鋭さ」というのは私の勝手な表現なのですが、他にも「打鍵の強さ」「打鍵の重さ」「打鍵の早さ」「打鍵の柔らかさ」というふうに音色のイメージを感じています。でもホントにピアノの音色は奥が深いですよね。

今後ともよろしくお願いいたします。