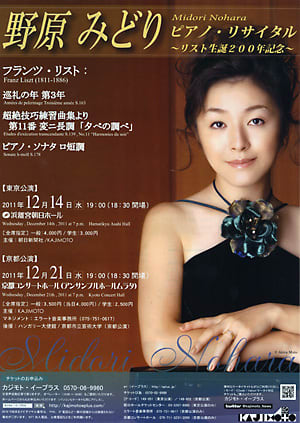

野原みどり ピアノ・リサイタル

~リスト生誕200年記念~

2011年12月14日(水)19:00~ 浜離宮朝日ホール 全席指定 1階 1列 14番 4,000円

ピアノ: 野原みどり

後援: ハンガリー大使館

【曲目】《オール・リスト・プログラム》

巡礼の年 第3年 S.163

第1番 夕べの鐘、守護天使への祈り

第2番 エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第1

第3番 エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第2

第4番 エステ荘の噴水

第5番 ものみな涙あり

第6番 葬送行進曲

第7番 心を高めよ スルムス・コルダ

超絶技巧練習曲 第11番 変ニ長調「夕べの調べ」S.139

ピアノ・ソナタ ロ短調 S.178

《アンコール》

コンソレーション(慰め) S.172-3 より第3番

愛の夢(3つの夜想曲) S.541 より第3番

クラシック音楽友だちのYさんが職場の忘年会で行けなくなったと言って、野原みどりさんのリサイタルノチケットを下さった。風邪の具合もだいぶ良くなってきたことだし、せっかくいただいたチケットを無駄にしては申し訳ないので、仕事の段取りもうまく都合を付けて、浜離宮朝日ホールへと向かった。

野原みどりさんは、もちろんお名前とお顔は存じ上げていたものの、実際にナマで聴くのは初めて。中堅どころの実力派のピアニストはどのような演奏を聴かせてくれるのか、興味津々といったところだ。今日のリサイタルのテーマは「リスト生誕200年記念」ということで、オール・リスト・プログラムだ。リストは、ピアノに慣れ親しんだ人にはいいかもしれないが、そうでもない人にとっては、やや難解で分かりにくい。演奏自体が超絶的な技巧を要求していることは聴いていれば分かるが、明瞭でない旋律や激しいリズムと不協和音など、ショパンと同じ時代とは思えない難解さ。ピアノという楽器の限界に挑戦した悪魔的な音楽のように聞こえるのだが…。

野原みどりさんのピアノは「濃厚な音色」というのが全体の印象だ。全曲がリストということもあるのかもしれないが、演奏の技巧はあくまで正確で揺るぎなく、堅牢である。そしてその音色は、濃い。明るい暗いというのでもなく、重い・軽いというのでもなく、多彩な音色というのでもなく、透明・明瞭というのでもなく、とにかく色が濃いという印象だった。それほど強い打鍵ではなく、音量も大きくはなかったが、これは552席の浜離宮朝日ホールの機能性を考えてのことだろう。全体的に落ち着きのある演奏であり、熱い情熱を内に秘め、理性的に抑制しているといった印象もあった。ここ最近、コンクールを取ったばかりというような若手のピアノばかり聴いていたせいもあるのだろうか。その濃厚さは若手にはない大人の色気のようなものかもしれない。

前半は「巡礼の年 第3年」を全7曲通しで演奏。1時間弱の大曲である。精神的にも肉体的にもかなりハードな演奏が求められる。野原さんは、もちろん全部暗譜で、緊張感の高い演奏に終始した。

第1曲「夕べの鐘、守護天使への祈り」は、印象派のようなプロローグがキラキラとして美しく、続く主題もむしろ淡々とした演奏。それでも色彩は濃厚だ。

第2番「エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第1」では、不協和音を含む重低音と煌めくような分散和音の対比が素敵だった。

第3曲「エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第2」では重々しく、そして淡々とした演奏の中に、中間部の美しい旋律が歌うように美しい。

第4番「エステ荘の噴水」は、噴水に陽光が反射してキラキラ輝く様子が絵のように美しく演奏される。高音部の煌めく分散和音の中から情感の込められた主題が浮き上がってくるあたりは、秘めたる情熱が感じられる素晴らしい演奏だった。

第5番「ものみな涙あり」は、単音や重音による伴奏のない主旋律の表現が難しそうだが、野原さんはこういう部分では、ねっとりした情感が込められ、女性的な美しい解釈・表現だったと思う。

第6番「葬送行進曲」は、重々しい重低音の和音と旋律に対して、あまり強くない打鍵が、柔らかくも重い響きを作り出していた。

第7番「心を高めよ スルムス・コルダ」は、連続する和音の伴奏の中から重音の旋律が浮き上がってくる。ひとつとして単純な音がない曲に対し、こまかな抑揚が付けられて、秘めたる感情を劇的に上げるといった、抑制された表現が素晴らしい。

後半は「超絶技巧練習曲 第11番《夕べの調べ》」から。静かな序奏に続いて、複雑な曲想の主題に、多彩な音色の技巧を駆使した演奏だ。ロマン的な主題旋律に対して、複雑な和音が重なり合い、表現力においても超絶技巧的である。野原さんの演奏は流れるようなリズム感に乗せられた分散和音が美しく、主題旋律を明瞭に浮かび上がらせるが、決して音が尖らないために,全体の印象は可憐で繊細ですらあった。

最後は「ピアノ・ソナタ ロ短調」。発表当時はかなりの物議を醸した曲だといわれているが、もちろん現在聴いても過激な曲には変わりない。かなり以前、初めて聴いたときは途方もない曲に思えたものだが、繰り返し聴き込んでいくと、しっかりした多層的な構造を持っていて、しかも極めて感傷的なロマンティシズムをも併せ持っていることが分かってくる。それでもなお、規格はずれの曲であることも確かで、常識に対しては破壊的であり、抒情に対しては自由な精神に満ちている。

野原さんの演奏は、適度な力強さ(時には腰を浮かせて体重をかけた打鍵をするなど)と感傷的な旋律に対する女性的な繊細さのバランス感覚が素晴らしい。剛直な技巧を目立たせるようなところがなく、安定した抜群のテクニックで、複雑なパッセージもサラリとこなし、むしろ緩徐部分の抒情的な表現に熱い感情を垣間見せるようなところがあった。全体の印象としても、自身を客観視しているような抑制の効いたところがあり、感情をむき出しにするような演奏はまったく見られない。しかしそれでも醒めた感じがしないのは、熱い思いが内に秘められているからであろう。演奏中もほとんど表情を変えることなく、冷徹にさえ見える。濃厚な音色と淡々とした演奏の組み合わせで描き出されたのは、やはり「大人の色気」というのが相応しいような気がした。

アンコールもリストを2曲。「コンソレーション 第3番」はソナタの興奮を冷ます優しい演奏だった。「愛の夢 第3番」は、速めのテンポでむしろ感傷を排除するようなクッキリとした演奏で、新鮮な印象だった。

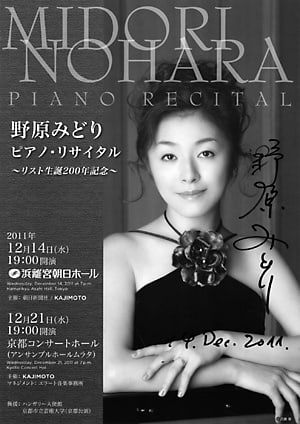

終演後は恒例のサイン会。実は今日のリサイタルは客の入りがかなり少なかったため、サイン会に並んだ人もそれほど多くなかった。野原さんはこれまでにCDアルバムを5枚ほどリリースしているが、リストものは「巡礼の年 第2年/第2年への追加 ヴェネツィアとナポリ」があるだけ。今日の演奏曲目が1曲だけ(超絶技巧練習曲 第11番)入っている「MOONLIGHT」を購入して、サインをいただいた。クラシック音楽界では珍しい芸能人みたいな日本語のサイン。チケットを下さったYさんのために後援プログラムにもサインをいただいた。サイン会も落ち着いた大人の雰囲気だった。

今年も残すところあと半月。今日のリサイタルで、年内のオペラ&クラシック音楽のコンサートはほぼ終わりとなる。後は「第九」を3回、残すのみとなった。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

~リスト生誕200年記念~

2011年12月14日(水)19:00~ 浜離宮朝日ホール 全席指定 1階 1列 14番 4,000円

ピアノ: 野原みどり

後援: ハンガリー大使館

【曲目】《オール・リスト・プログラム》

巡礼の年 第3年 S.163

第1番 夕べの鐘、守護天使への祈り

第2番 エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第1

第3番 エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第2

第4番 エステ荘の噴水

第5番 ものみな涙あり

第6番 葬送行進曲

第7番 心を高めよ スルムス・コルダ

超絶技巧練習曲 第11番 変ニ長調「夕べの調べ」S.139

ピアノ・ソナタ ロ短調 S.178

《アンコール》

コンソレーション(慰め) S.172-3 より第3番

愛の夢(3つの夜想曲) S.541 より第3番

クラシック音楽友だちのYさんが職場の忘年会で行けなくなったと言って、野原みどりさんのリサイタルノチケットを下さった。風邪の具合もだいぶ良くなってきたことだし、せっかくいただいたチケットを無駄にしては申し訳ないので、仕事の段取りもうまく都合を付けて、浜離宮朝日ホールへと向かった。

野原みどりさんは、もちろんお名前とお顔は存じ上げていたものの、実際にナマで聴くのは初めて。中堅どころの実力派のピアニストはどのような演奏を聴かせてくれるのか、興味津々といったところだ。今日のリサイタルのテーマは「リスト生誕200年記念」ということで、オール・リスト・プログラムだ。リストは、ピアノに慣れ親しんだ人にはいいかもしれないが、そうでもない人にとっては、やや難解で分かりにくい。演奏自体が超絶的な技巧を要求していることは聴いていれば分かるが、明瞭でない旋律や激しいリズムと不協和音など、ショパンと同じ時代とは思えない難解さ。ピアノという楽器の限界に挑戦した悪魔的な音楽のように聞こえるのだが…。

野原みどりさんのピアノは「濃厚な音色」というのが全体の印象だ。全曲がリストということもあるのかもしれないが、演奏の技巧はあくまで正確で揺るぎなく、堅牢である。そしてその音色は、濃い。明るい暗いというのでもなく、重い・軽いというのでもなく、多彩な音色というのでもなく、透明・明瞭というのでもなく、とにかく色が濃いという印象だった。それほど強い打鍵ではなく、音量も大きくはなかったが、これは552席の浜離宮朝日ホールの機能性を考えてのことだろう。全体的に落ち着きのある演奏であり、熱い情熱を内に秘め、理性的に抑制しているといった印象もあった。ここ最近、コンクールを取ったばかりというような若手のピアノばかり聴いていたせいもあるのだろうか。その濃厚さは若手にはない大人の色気のようなものかもしれない。

前半は「巡礼の年 第3年」を全7曲通しで演奏。1時間弱の大曲である。精神的にも肉体的にもかなりハードな演奏が求められる。野原さんは、もちろん全部暗譜で、緊張感の高い演奏に終始した。

第1曲「夕べの鐘、守護天使への祈り」は、印象派のようなプロローグがキラキラとして美しく、続く主題もむしろ淡々とした演奏。それでも色彩は濃厚だ。

第2番「エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第1」では、不協和音を含む重低音と煌めくような分散和音の対比が素敵だった。

第3曲「エステ荘の糸杉に寄せて~葬送歌第2」では重々しく、そして淡々とした演奏の中に、中間部の美しい旋律が歌うように美しい。

第4番「エステ荘の噴水」は、噴水に陽光が反射してキラキラ輝く様子が絵のように美しく演奏される。高音部の煌めく分散和音の中から情感の込められた主題が浮き上がってくるあたりは、秘めたる情熱が感じられる素晴らしい演奏だった。

第5番「ものみな涙あり」は、単音や重音による伴奏のない主旋律の表現が難しそうだが、野原さんはこういう部分では、ねっとりした情感が込められ、女性的な美しい解釈・表現だったと思う。

第6番「葬送行進曲」は、重々しい重低音の和音と旋律に対して、あまり強くない打鍵が、柔らかくも重い響きを作り出していた。

第7番「心を高めよ スルムス・コルダ」は、連続する和音の伴奏の中から重音の旋律が浮き上がってくる。ひとつとして単純な音がない曲に対し、こまかな抑揚が付けられて、秘めたる感情を劇的に上げるといった、抑制された表現が素晴らしい。

後半は「超絶技巧練習曲 第11番《夕べの調べ》」から。静かな序奏に続いて、複雑な曲想の主題に、多彩な音色の技巧を駆使した演奏だ。ロマン的な主題旋律に対して、複雑な和音が重なり合い、表現力においても超絶技巧的である。野原さんの演奏は流れるようなリズム感に乗せられた分散和音が美しく、主題旋律を明瞭に浮かび上がらせるが、決して音が尖らないために,全体の印象は可憐で繊細ですらあった。

最後は「ピアノ・ソナタ ロ短調」。発表当時はかなりの物議を醸した曲だといわれているが、もちろん現在聴いても過激な曲には変わりない。かなり以前、初めて聴いたときは途方もない曲に思えたものだが、繰り返し聴き込んでいくと、しっかりした多層的な構造を持っていて、しかも極めて感傷的なロマンティシズムをも併せ持っていることが分かってくる。それでもなお、規格はずれの曲であることも確かで、常識に対しては破壊的であり、抒情に対しては自由な精神に満ちている。

野原さんの演奏は、適度な力強さ(時には腰を浮かせて体重をかけた打鍵をするなど)と感傷的な旋律に対する女性的な繊細さのバランス感覚が素晴らしい。剛直な技巧を目立たせるようなところがなく、安定した抜群のテクニックで、複雑なパッセージもサラリとこなし、むしろ緩徐部分の抒情的な表現に熱い感情を垣間見せるようなところがあった。全体の印象としても、自身を客観視しているような抑制の効いたところがあり、感情をむき出しにするような演奏はまったく見られない。しかしそれでも醒めた感じがしないのは、熱い思いが内に秘められているからであろう。演奏中もほとんど表情を変えることなく、冷徹にさえ見える。濃厚な音色と淡々とした演奏の組み合わせで描き出されたのは、やはり「大人の色気」というのが相応しいような気がした。

アンコールもリストを2曲。「コンソレーション 第3番」はソナタの興奮を冷ます優しい演奏だった。「愛の夢 第3番」は、速めのテンポでむしろ感傷を排除するようなクッキリとした演奏で、新鮮な印象だった。

終演後は恒例のサイン会。実は今日のリサイタルは客の入りがかなり少なかったため、サイン会に並んだ人もそれほど多くなかった。野原さんはこれまでにCDアルバムを5枚ほどリリースしているが、リストものは「巡礼の年 第2年/第2年への追加 ヴェネツィアとナポリ」があるだけ。今日の演奏曲目が1曲だけ(超絶技巧練習曲 第11番)入っている「MOONLIGHT」を購入して、サインをいただいた。クラシック音楽界では珍しい芸能人みたいな日本語のサイン。チケットを下さったYさんのために後援プログラムにもサインをいただいた。サイン会も落ち着いた大人の雰囲気だった。

今年も残すところあと半月。今日のリサイタルで、年内のオペラ&クラシック音楽のコンサートはほぼ終わりとなる。後は「第九」を3回、残すのみとなった。