○◎ 「忠誠がわれを縛る」 ・ リチャード3世 ◎○

◇◆ プランタジネット王家とフランス ◆◇

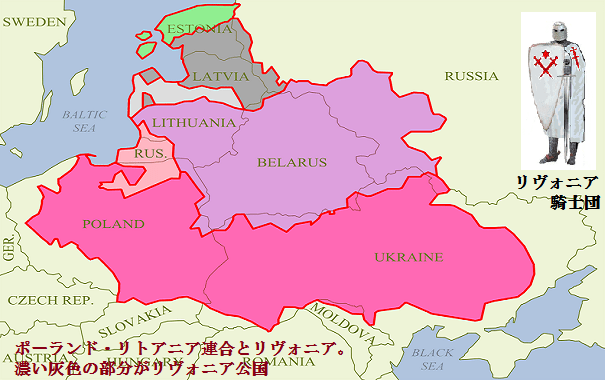

30年間のばら戦争で、ランカスター家とヨーク家とのあいだには、全部で14回の戦いがあった。 面白いことに、戦いで負けたほうは、よくフランスへと逃げ込む。 そこでフランスの貴族や国王の世話になると、機会をみては軍隊を借りうけ、イングランドに攻め込んでくる。 そして負けたほうは、またフランスへと逃げてゆく。

これは、フランス出身のノルマン王朝以来、イングランドの王室がフランスと深くかかわってきたからである。 ここで、当時のイングランドとフランスの関係をふり返っておくことにする。

中世のフランス王国は、有力貴族の緩やかな集合体のようなものだったと言われている。 血統と武力がものをいったが、国王は、諸侯会議で選ばれた有力貴族のひとりに過ぎない存在だった。 中央集権的な絶対王政が確立するのは、だいぶあとのことである。有力貴族は、自分たちの領地や特権を守るために、ややもすると外国勢力と手をむすび、王権が強まるのを妨害していた。 一方、イングランド国王は、ウィリアム1世(在位1066-87)以来、フランスにも領地をもち、フランスに帰れば、そこの一貴族であり、フランス国王の臣下でもあった。

この関係は、1154年にノルマン王朝からプランタジネット王朝になっても変わらなかった。 王家の祖となるヘンリー2世(在位1154-89)は、アングロ・サクソン人の血はわずか4分の1で、ほとんどフランス人だった。 そしてかれは、フランス語しか話さなかった。 ついでながら付け加えると、ヘンリー2世にかぎらず、ノルマン征服以降のイングランドの王族や貴族、高位聖職者は、フランス語しか話さなかったという。 聖職者はラテン語も話したが、支配階級の日常語はフランス語だった。 そして、英語の原形すなわちアングロ・サクソン語は、無知な庶民や農民の言葉として軽蔑されていた。

蛇足ながら、1375年ごろの宮廷で話されていた言葉について、ウィリアム・ナシントンという人物が、次のように記している。 「ある者はフランス語を解するがラテン語は皆目だめ。またある者はラテン語を少々解するがフランス語はまるで解らない。ある者は英語を解するがフランス語もラテン語も解らない。 だがしかし、学のある者もない者も老いたる者も若者も誰しも英語だけは知っている」(トレヴェリアン著大野真弓監訳『イギリス史』より)。 イングランドの宮廷で英語が話されるようになったのは、百年戦争が激化し、フランスへの対抗意識が高まってからだったという。

話を戻すと、ヘンリー2世は、イングランド国王でありながら、形式的とはいえフランス国王の臣下でもあった。しかしかれの領地は、イングランドに加えて、ノルマンディーからガスコーニュまでの、フランスの西半分を占めていた。 フランス国王の直轄地より、はるかに広大だったのである。 イングランド王がフランスにもっていたこの広大な領地も、ジョン王(在位1199-1216)とヘンリー3世(在位1216-72の時代にはほとんど失っていたが、利害関係は残っていた。

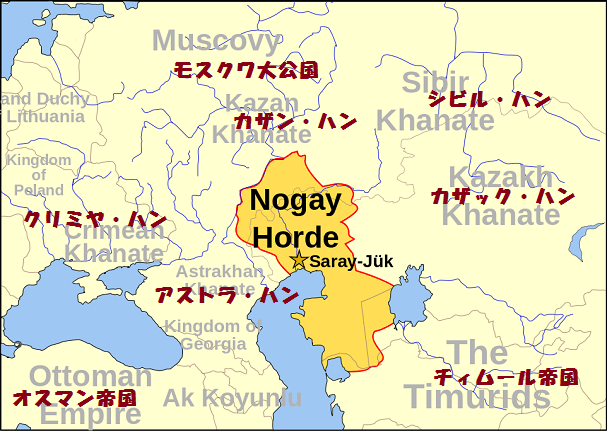

1328年、カペー家のフランス国王シャルル4世(在位1322-28)が王位継承者となる息子を残さずに他界した。そのあとフランス国王となったのは、シャルル4世の従兄にあたるヴァロワ家のフィリップ6世(在位1285-1314)だった。 これにたいして、イングランドのエドワード3世が王権を要求して1337年に戦争を仕掛けた。 そしてこの戦争が、その後、断続的に100年以上もつづいたことから、のちに「百年戦争」と呼ばれるようになったのである。

エドワード3世の主張とは、かれの母イザベルがシャルル4世の姉であり、かれはカペー家と血のつながりがあるので、フィリップより王になる資格が高い、というものだった。 フランスでは、王権は男子から男子への世襲制で、父親から息子へ、そしてその子に息子がいない場合には兄弟へと移ったが、これには問題が起きなかった。 ところが直系男子が絶えた場合は大騒ぎとなった。 次の国王は、王家と血のつながりのある者のなかから諸侯会議で選ばれることになるが、前王家と血のつながりがあれば、だれでも王位継承権を主張できたからである。この点からいえば、エドワード3世の主張は、根拠のないものでもなかった。

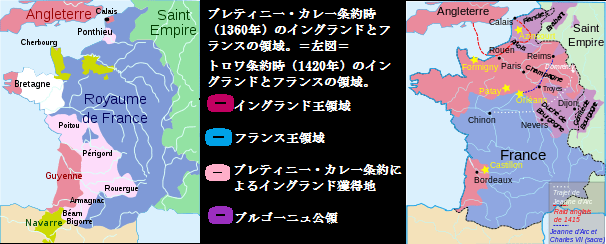

しかし、王を選ぶのはあくまでもフランスの諸侯会議である。 そしてその会議は、フィリップを選んでいたのである。 領地に関していえば、エドワード3世は、1337年にフランドルの一部と南フランスのギュイエンヌに領地をもっていた。 1360年ごろのかれの最盛期になると、フランス国内のかれの領地は、フランドルの一部と南西部のアキテーヌからガスコーニュまでの、合わせてフランスの4分の1以上もあった。 それがヘンリー6世の最盛期には、さらにブルターニュからシャンパーニュまでの北部と、ギュイエンヌとガスコーニュの一部となり、合わせてフランスの半分近くもあった。 しかし、1453年10月にイングランドの敗北で百年戦争が終結したときには、大陸でのイングランドの領土は、わずかにカレーを残すのみだった。

ノルマン王朝にとって、フランスは出身地であり故郷だった。 プランタジネット王朝にとっては、先祖の地だった。 イングランドの王家とフランスの王家や大貴族は、お互いの利害と姻戚関係で複雑に結ばれていた。 そしてイングランド国王の多くは、妃をフランスの王家や大貴族から迎えていた。 “ばら戦争”の時代でも、ヘンリー6世の母すなわちヘンリー5世の妃は、フランス国王シャルル6世(在位1380-1422)の娘キャサリンだった。

この姻戚関係で、1422年にヘンリー5世とシャルル6世が相次いで他界すると、生後9カ月足らずのヘンリーが、イングランド国王とフランス国王を兼ねることにもなった。 そしてそのヘンリー6世の妃は、フランスの大貴族アンジュー公の娘マーガレットだった。

このようなイングランドとフランスの深い関係は、利害が一致することもあれば対立することもあった。 その関係が複雑であるからこそ、“ばら戦争”の時代に戦いで負けると、ランカスター家もヨーク家も、利害関係や血縁関係をたよってフランスへ逃げ込み、そこで機会をうかがっては、ふたたびイングランドに攻め込む――といったことをくりかえしたのである。 こうして見ると、当時のイングランドは、フランス出身の貴族の子孫同士が国を奪いあっていたところ――という、奇妙とも思える構図が見えてくるのである。

【・・・・続く・・・・前ページへの移行は右側袖欄の最新記載記事をクリック願います】

※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【 疑心暗鬼;探検随筆】 http:// bogoda.jugem.jp/

================================================

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================