23日の雪以来、そこそこ寒い日が続いているが、ムクドリはいつものように大きな群れで騒がしく、せかせかと動き回っている。

寒くても元気なムクドリ

田やその周辺ではツグミの姿が多く見られるようになった。渡来が遅れていたのかもしれない。

田周辺で多く見られるようになったツグミ

調整池では、夜を明かしたカルガモ、マガモが目を覚まし始めている。

調整池のカモ達

チュウサギも一日の活動を開始した。

用水路のチュウサギ

地震以来出かけられる場所が限られているので、被害が少なかったと思われる柴山潟周辺に行ってみた。永井付近では、立派な体のトビが上空から旋回監視し、大聖寺川では、数は少ないがコガモが元気に泳いでいた。

永井付近で湿地の上を舞うトビ

大聖寺川のコガモ

永井には猛禽類撮影目的の鳥友さん達がいたが成果は無いようだった。小鳥達も少なく、変わったものが見つからないので柴山潟にヨシガモも見つけに行った。この付近では例年雪が少ないが今回の雪はこの辺りでも未だ残っていた。しかし、カモ達の数も少なく遠くでしか見られないので、此処もダメかと干拓地に移動した。

数が少なく遠くにしか見えないカモ達

家に帰って拡大してみるオナガガモやヒドリガモと一緒に写っているのはヨシガモだと思えた。

ピンぼけであるがヨシガモと思われる個体(奥)

もう少し丁寧に撮ればよかったと少し後悔した。

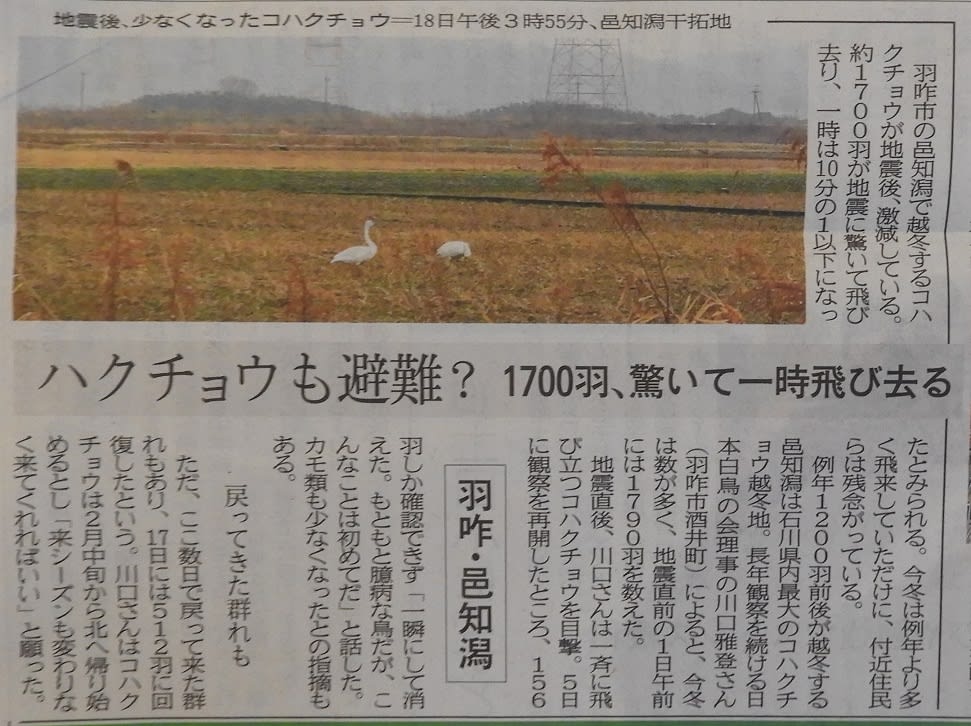

干拓地でも、雪原の中にコハクチョウの群が見られるだけであったが、今日はこれを題材にしようと思い何枚か撮ったが満足のいくものは無かった。

柴山潟干拓地のコハクチョウ

小松空港を背景に田のコハクチョウ

家に帰って精査すると嘴の黒い部分の多いコハクチョウが写っているのに気付いた。

コハクチョウの群に混ざる嘴の黒い部分が多いコハクチョウ

アメリカコハクチョウモドキ(?)

鳥友さんのブログにアメリカコハクチョウ、アメリカコハクチョウモドキのアップがあったことを思い出し、Webで調べて、アメリカコハクチョウモドキ(アメリカコハクチョウとコハクチョウの交雑種)と結論した。

本当に珍しい鳥は自分でも見分けられるが、交雑種などはなかなか注意が必要であることを痛感した。また、野鳥では交雑ということはあまり考えたことは無かったが、大きなカモ類ではかなり多いことも実感した。小鳥ではどうであろうか?