ハギの仲間ですが、この花はホント小さいです。

愛知県緑化センターの実習舎周辺ですが、このあたり、キツネノマゴがいっぱい生えています。この花はキツネノマゴに紛れて咲いていて、しかも花の色と大きさも、ある程度似ているので、近くに行ってみないとまず見つかりません。

蝶形の花と 脈線のはっきりしした葉を見れば、すぐハギの仲間では、と分かります。

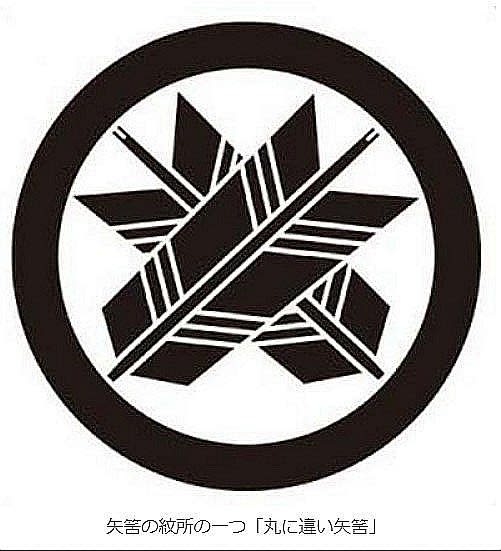

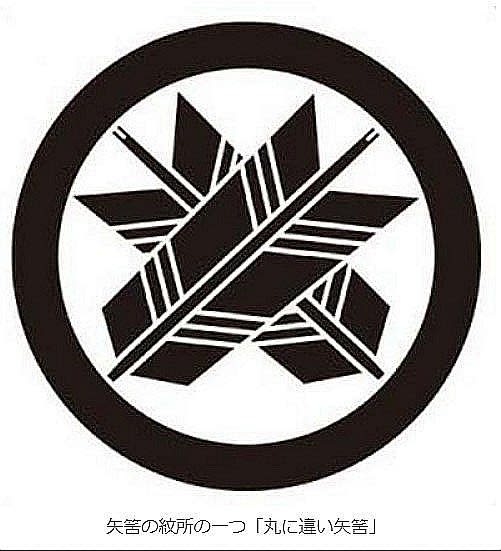

「ヤハズソウ」のヤハズは「矢筈」、すなわち弓矢の弦にかける矢羽のことで、葉を引っ張ると斜上する支脈に沿って矢筈状に切れることから。

矢筈の紋所の一つ「丸に違い矢筈」

(goo辞書「矢筈(やはず) の意味」より)

花は葉腋に1〜2個つき、淡紅紫色で長さ約5mm。萼は果期に長さ3〜3.5mmでまばらに伏毛がある。(野に咲く花)(松江の花図鑑「ヤハズソウ」)

ヤハズソウによく似た草に マルバヤハズソウがあります。ヤハズソウの茎に生える毛は下向きに付きますが、マルバヤハズソウの毛は 上向きにつくそうです。もちろん名前のとおり 葉が丸いのも識別点ですが、丸いかどうかは 比較の問題なので、茎の毛を見たほうが分かりやすいと思います。

旗弁は淡紅紫色、紅紫色の筋模様が放射状につく。長い翼弁と舟弁は白色、舟弁の内側の先が茶色になる。(三河の植物観察「ヤハズソウ」)

愛知県緑化センターの実習舎周辺ですが、このあたり、キツネノマゴがいっぱい生えています。この花はキツネノマゴに紛れて咲いていて、しかも花の色と大きさも、ある程度似ているので、近くに行ってみないとまず見つかりません。

蝶形の花と 脈線のはっきりしした葉を見れば、すぐハギの仲間では、と分かります。

「ヤハズソウ」のヤハズは「矢筈」、すなわち弓矢の弦にかける矢羽のことで、葉を引っ張ると斜上する支脈に沿って矢筈状に切れることから。

矢筈の紋所の一つ「丸に違い矢筈」

(goo辞書「矢筈(やはず) の意味」より)

花は葉腋に1〜2個つき、淡紅紫色で長さ約5mm。萼は果期に長さ3〜3.5mmでまばらに伏毛がある。(野に咲く花)(松江の花図鑑「ヤハズソウ」)

ヤハズソウによく似た草に マルバヤハズソウがあります。ヤハズソウの茎に生える毛は下向きに付きますが、マルバヤハズソウの毛は 上向きにつくそうです。もちろん名前のとおり 葉が丸いのも識別点ですが、丸いかどうかは 比較の問題なので、茎の毛を見たほうが分かりやすいと思います。

旗弁は淡紅紫色、紅紫色の筋模様が放射状につく。長い翼弁と舟弁は白色、舟弁の内側の先が茶色になる。(三河の植物観察「ヤハズソウ」)