恐縮ですが、9月3日のゼミです。

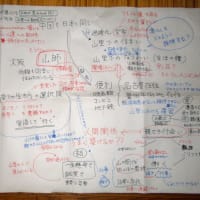

『山の暮らしで困ること、大変なこと。』について。

参加者:しばた、早川均、うらの、都筑里美、水野(記録)

●山の暮らしをしたい人にとって家を借りる、購入する事が大変。

実際には空家は存在するが、借りたり、買いたい人にとって情報が無い。

空家があっても様々な理由で借りられない事が多い。

それでも人づてで、簡単に家を借りられたというラッキーな人も時折居ます。

●生きる為に必要な、生活費としての現金収入の方法。

仕事そのものが見つからない事が多い。(雇用してくれる所が少ないか、無い。)

●人間関係が大変。

田舎では、2~3度会った位では、なかなか友達に成れない。

田舎では、地域の人々の流動性が少ない分、子供の頃から家族を通しての人付き合いをしている為、よそから

来た物はなかなか地域になじみにくい。(男性は、消防団・お祭り等、地域の自治会等に出向く事が交流の

キッカケになりやすい。反面、女性にはそういった機会が少ない。)

●子育ての問題。

小学校でも同級生が居ない事もある。

子供が社会性を育めるのか親としては不安がある。

義務教育が受けられるかどうか?が限界集落と成るか成らないかの分岐点のように感じる。

子供が高校へ通うとなると、通学や金銭的な問題で利便性を考慮して家族ごと引っ越す事も多い。

●田舎での移動手段は車がほとんどでガソリン代や車の維持経費等、交通費にお金が掛かる。

本当は田舎で現金が無くても暮らせる方法が理想的。

●現代社会では、石油があって成り立つ社会で、

田舎でも石油が無くなると、農業・林業・漁業は何も出来なくなる。

今後は石油も枯渇していくので石油の無かった時代の暮らし方の知恵の継承が出来ていない事が不安である。

●限界集落に近い状態の集落が多い。

限界に近い集落の場合、集落の中で管理をして維持する区域と切り捨てる区域を設定せねばやっていけない

ように思う事がある。

●今後は田舎の集落の中で自治を行っていく事になるのでは?

そういう方向で役を頂くのも良いとも言えるのでは?

昔は集落で役割としての生業を1人1人が担なって集落が出来ていた。

等々です。

『山の暮らしで困ること、大変なこと。』について。

参加者:しばた、早川均、うらの、都筑里美、水野(記録)

●山の暮らしをしたい人にとって家を借りる、購入する事が大変。

実際には空家は存在するが、借りたり、買いたい人にとって情報が無い。

空家があっても様々な理由で借りられない事が多い。

それでも人づてで、簡単に家を借りられたというラッキーな人も時折居ます。

●生きる為に必要な、生活費としての現金収入の方法。

仕事そのものが見つからない事が多い。(雇用してくれる所が少ないか、無い。)

●人間関係が大変。

田舎では、2~3度会った位では、なかなか友達に成れない。

田舎では、地域の人々の流動性が少ない分、子供の頃から家族を通しての人付き合いをしている為、よそから

来た物はなかなか地域になじみにくい。(男性は、消防団・お祭り等、地域の自治会等に出向く事が交流の

キッカケになりやすい。反面、女性にはそういった機会が少ない。)

●子育ての問題。

小学校でも同級生が居ない事もある。

子供が社会性を育めるのか親としては不安がある。

義務教育が受けられるかどうか?が限界集落と成るか成らないかの分岐点のように感じる。

子供が高校へ通うとなると、通学や金銭的な問題で利便性を考慮して家族ごと引っ越す事も多い。

●田舎での移動手段は車がほとんどでガソリン代や車の維持経費等、交通費にお金が掛かる。

本当は田舎で現金が無くても暮らせる方法が理想的。

●現代社会では、石油があって成り立つ社会で、

田舎でも石油が無くなると、農業・林業・漁業は何も出来なくなる。

今後は石油も枯渇していくので石油の無かった時代の暮らし方の知恵の継承が出来ていない事が不安である。

●限界集落に近い状態の集落が多い。

限界に近い集落の場合、集落の中で管理をして維持する区域と切り捨てる区域を設定せねばやっていけない

ように思う事がある。

●今後は田舎の集落の中で自治を行っていく事になるのでは?

そういう方向で役を頂くのも良いとも言えるのでは?

昔は集落で役割としての生業を1人1人が担なって集落が出来ていた。

等々です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます