このところ, 千年ゼミに皆出席している「ひつじ先生」(=「だいず先生」に真似てみました♪)です。

毎回毎回,素敵な出会いと,そして始まりは冷静に,かつ終わりは熱くなる語り合いに対して,羊肌ならぬ鳥肌が立っています。

このような出会いの場を提供してくださる千年ゼミに感謝!です。

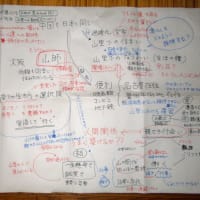

さて,今回は,遡って9月の千年ゼミの書記を担当したときに書いたB紙を「発掘」いたしましたので,遅ればせながら,その様子を御報告させていただきます。

以下,9月2日(金)の千年ゼミ・グループディスカッションのレポートです。

今回は生活の基盤である衣・食・住のうち「住」に注目して,理想の暮らしを語り合いました。

まずは,こんなすまいが理想だという意見を個々に述べ合いました。

・周囲に気兼ねなく子育てをすることを考えると,やはり「一戸建て」がよい。マンションやアパートなどの集合住宅もいいけれど,ヒトが生活する空間としてはいびつ。「自然」ではない。

・おばあちゃんと暮らせる家。孫ができたら3世代で。

・大きな窓がある風通しのよい家+土壁の家。夏も冬もエアコンなし。

・100年もつ家。

・土間にかまど,屋外に薪ボイラーなど,自分たちで火をくべる家。火を熾す時間は「ロス」ではない。むしろ,会話を楽しむゆとり=「いい時間」にしたい。

・天井の高い広々とした空間。廃寺を住居にしてもよい?

・ふすまを開けると大広間になるような柔軟性のある家。

・でも「電気」は必要かなぁ?

・「村」に暮らしたいが,できれば,地域に小中学校+高校・大学など教育機関がそろっているとよい(現実的には難しい!)。

いろいろと話してみると,すまいを考えるうえで「子育て」の要素が大切であること,そのうえで,みなさん「田舎暮らし」を志向していることが分かりました。

田舎暮らしのいいところは2つ。

1つは,周囲に自然があること。

子どもが健全に育つための環境条件として,これは重要でしょう。

もう1つは,人とのつながりがあること。

過度なつながりは敬遠する向きもありますが,3.11の震災以降,コミュニティを重要視する動きは全国的にじわじわとひろがっているように思います。

では,都会暮らしはダメなのかというと,そうでもありません。

都市でも,人的環境さえよければ子どもはちゃんと育ちます。

自然環境はどうしようもないところがありますが,都市に住みながらも,田舎の風を伝えられる大人がそばにいれば大丈夫。

コミュニティにしても,昔の長屋に近い「コーポラティブハウス」などが流行りつつあるようです。

次に,参加者全員で「理想とする子どもの数」を話し合いました。

子どもの数は(ライフスタイルやステージにもよりますが)部屋の数などにつながり,理想のすまいを規定する条件の1つです。

自分自身は一人っ子,または二人兄弟という方も多いなかで,子どもは「3人~5人」という意見が趨勢を占めました(少子化ニッポンもびっくり?)。

また,自分たちの子どもでなくても,「共同の子ども」がいればよいなど,先の田舎的コミュニティにつながる意見もありました。

ただ,現実として,都会に暮らし,子どもを大学にまでやることを考えれば,金銭的な条件などから「2人」が限界ではないかという厳しい指摘もありました。

一方,司馬遼太郎は『竜馬がゆく』で「優秀な奴は貧乏な家にしか育たんのじゃ」と言っています。

新しい時代を拓くための人材(=優秀な人材?)を育てるためのシステムであるはずの大学。

田舎にはない「高等」教育。

ただこれが,マネーを得る競争社会への登竜門になっているだけなら,そこへ行かせるためのコストって一体何なのでしょう?

結果として,ディスカッションに加わったみんなが出した答えは次の2つです。

1 田舎暮らしは,マネー依存ではない「生きる基盤」を養える!

2 「理想のすまい」は他から与えられるものではなく,自らつくるものだ!!

千年ゼミは「答え」を出すことが目的ではありませんが,答えが出ちゃいました。

答えがない,または,答えがたくさんある,というのも,答えの1つでしょう。

以上, 9月2日のレポートでした。

----------------------------------------------------------------

当日は台風12号の接近の中でのゼミでした。

嵐の中,すげの里に集結したみなさま,お疲れさまです。

実はゼミ終了後,すげの里の玄関に出たときに,話したことのメモB紙が強風で飛ばされてしまい,水性インクペンで書いた内容が雨に濡れてボケボケになってしまいました。

このレポートは,ボケボケのB紙を回収した後,あいまいな記憶をもとに,ディスカッションの内容を書き起こしたものです。

「本当に大事なことはメモしてはいけない」,「アイデアは寝かせてから(発酵させてから)出すものだ」というような旨を外山滋比古氏は言っていますが,ある意味,メモB紙が風で飛ばされてしまったこと,そしてそれがこんな遅くになって書けたことは良かったような気がしています。

このレポートが,時間を経ることによる「腐敗」ではなく「発酵」していること,

また,ここまで読んでくださったひとのなかで,何らかの化学反応が起こるかもしれない可能性があることを想像しながら。

(文責:ひつじ先生)

毎回毎回,素敵な出会いと,そして始まりは冷静に,かつ終わりは熱くなる語り合いに対して,羊肌ならぬ鳥肌が立っています。

このような出会いの場を提供してくださる千年ゼミに感謝!です。

さて,今回は,遡って9月の千年ゼミの書記を担当したときに書いたB紙を「発掘」いたしましたので,遅ればせながら,その様子を御報告させていただきます。

以下,9月2日(金)の千年ゼミ・グループディスカッションのレポートです。

今回は生活の基盤である衣・食・住のうち「住」に注目して,理想の暮らしを語り合いました。

まずは,こんなすまいが理想だという意見を個々に述べ合いました。

・周囲に気兼ねなく子育てをすることを考えると,やはり「一戸建て」がよい。マンションやアパートなどの集合住宅もいいけれど,ヒトが生活する空間としてはいびつ。「自然」ではない。

・おばあちゃんと暮らせる家。孫ができたら3世代で。

・大きな窓がある風通しのよい家+土壁の家。夏も冬もエアコンなし。

・100年もつ家。

・土間にかまど,屋外に薪ボイラーなど,自分たちで火をくべる家。火を熾す時間は「ロス」ではない。むしろ,会話を楽しむゆとり=「いい時間」にしたい。

・天井の高い広々とした空間。廃寺を住居にしてもよい?

・ふすまを開けると大広間になるような柔軟性のある家。

・でも「電気」は必要かなぁ?

・「村」に暮らしたいが,できれば,地域に小中学校+高校・大学など教育機関がそろっているとよい(現実的には難しい!)。

いろいろと話してみると,すまいを考えるうえで「子育て」の要素が大切であること,そのうえで,みなさん「田舎暮らし」を志向していることが分かりました。

田舎暮らしのいいところは2つ。

1つは,周囲に自然があること。

子どもが健全に育つための環境条件として,これは重要でしょう。

もう1つは,人とのつながりがあること。

過度なつながりは敬遠する向きもありますが,3.11の震災以降,コミュニティを重要視する動きは全国的にじわじわとひろがっているように思います。

では,都会暮らしはダメなのかというと,そうでもありません。

都市でも,人的環境さえよければ子どもはちゃんと育ちます。

自然環境はどうしようもないところがありますが,都市に住みながらも,田舎の風を伝えられる大人がそばにいれば大丈夫。

コミュニティにしても,昔の長屋に近い「コーポラティブハウス」などが流行りつつあるようです。

次に,参加者全員で「理想とする子どもの数」を話し合いました。

子どもの数は(ライフスタイルやステージにもよりますが)部屋の数などにつながり,理想のすまいを規定する条件の1つです。

自分自身は一人っ子,または二人兄弟という方も多いなかで,子どもは「3人~5人」という意見が趨勢を占めました(少子化ニッポンもびっくり?)。

また,自分たちの子どもでなくても,「共同の子ども」がいればよいなど,先の田舎的コミュニティにつながる意見もありました。

ただ,現実として,都会に暮らし,子どもを大学にまでやることを考えれば,金銭的な条件などから「2人」が限界ではないかという厳しい指摘もありました。

一方,司馬遼太郎は『竜馬がゆく』で「優秀な奴は貧乏な家にしか育たんのじゃ」と言っています。

新しい時代を拓くための人材(=優秀な人材?)を育てるためのシステムであるはずの大学。

田舎にはない「高等」教育。

ただこれが,マネーを得る競争社会への登竜門になっているだけなら,そこへ行かせるためのコストって一体何なのでしょう?

結果として,ディスカッションに加わったみんなが出した答えは次の2つです。

1 田舎暮らしは,マネー依存ではない「生きる基盤」を養える!

2 「理想のすまい」は他から与えられるものではなく,自らつくるものだ!!

千年ゼミは「答え」を出すことが目的ではありませんが,答えが出ちゃいました。

答えがない,または,答えがたくさんある,というのも,答えの1つでしょう。

以上, 9月2日のレポートでした。

----------------------------------------------------------------

当日は台風12号の接近の中でのゼミでした。

嵐の中,すげの里に集結したみなさま,お疲れさまです。

実はゼミ終了後,すげの里の玄関に出たときに,話したことのメモB紙が強風で飛ばされてしまい,水性インクペンで書いた内容が雨に濡れてボケボケになってしまいました。

このレポートは,ボケボケのB紙を回収した後,あいまいな記憶をもとに,ディスカッションの内容を書き起こしたものです。

「本当に大事なことはメモしてはいけない」,「アイデアは寝かせてから(発酵させてから)出すものだ」というような旨を外山滋比古氏は言っていますが,ある意味,メモB紙が風で飛ばされてしまったこと,そしてそれがこんな遅くになって書けたことは良かったような気がしています。

このレポートが,時間を経ることによる「腐敗」ではなく「発酵」していること,

また,ここまで読んでくださったひとのなかで,何らかの化学反応が起こるかもしれない可能性があることを想像しながら。

(文責:ひつじ先生)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます