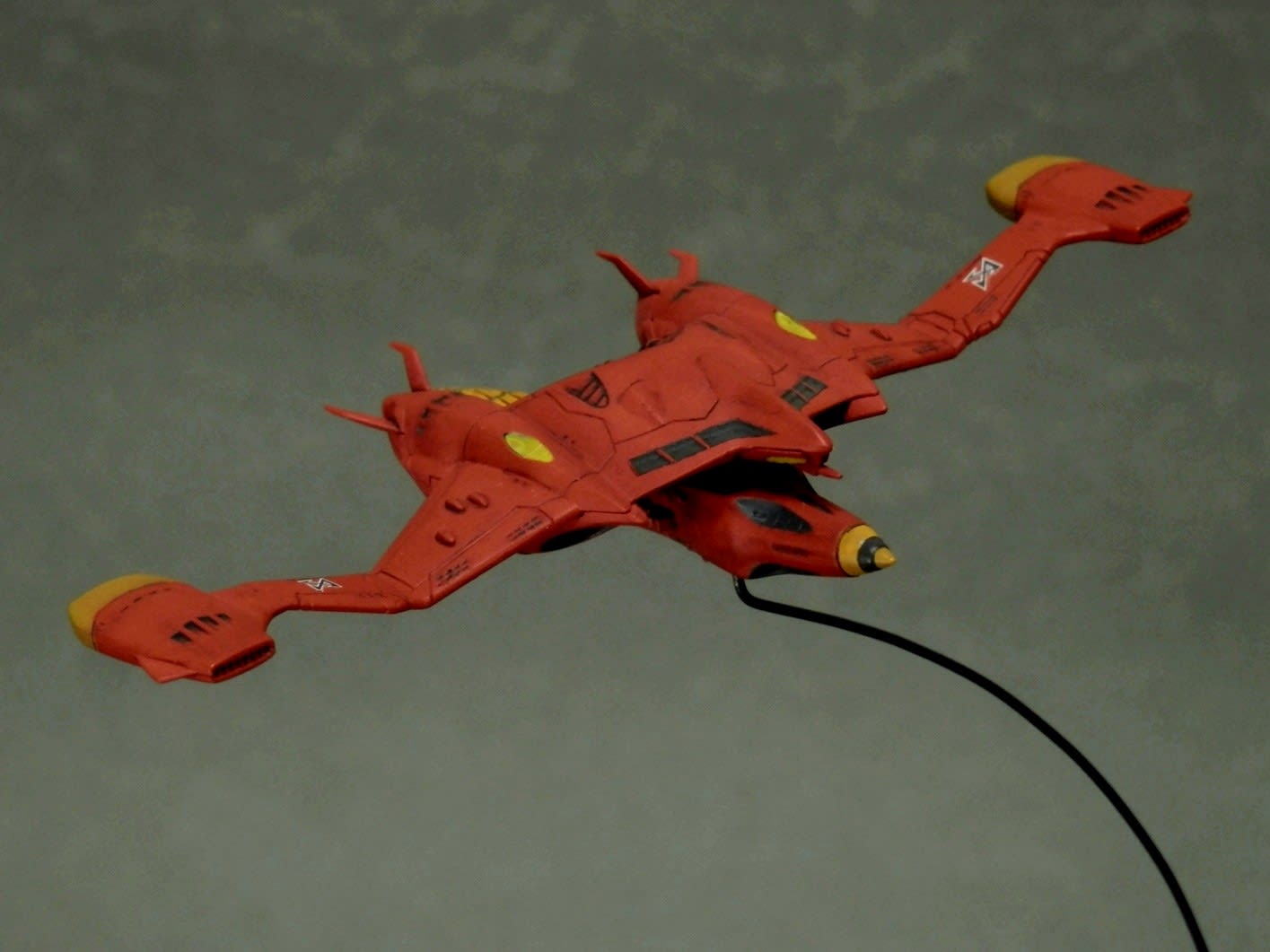

スーパースターデストロイヤー 「スターウォーズ Ep.Ⅴ~Ⅵ」より

1/100000 バンダイビークルモデル

ダースベイダーの座乗艦、スーパースターデストロイヤー(スターエグゼクター)を

10万分の1、全長19センチに縮小したモデルです。

あの膨大な量のディテールをこんなサイズに押し込めてしまうビークルモデルにも

驚かされるのですが、それに乗じてその艦が浮かぶ巨大な空間を

限られた小さな飾り台の上に再現出来ないものかと頑張ってみました。

スーパースターデストロイヤー本体には更にスジ彫り等の

ディテールを追加し、同スケールのスターデストロイヤーを自作して沿えました。

飾り台には建造中のデススターⅡの表面をイメージしたディテールを作り、

艦隊が軌道上を徘徊する様が感じられるような雰囲気を狙っています。

主な素材はタミヤのプラ板とプラボードで、木製飾り台のサイズに合わせて

プラボードで枠を組み、デススター表面部は湾曲させたプラ板を貼った構造です。

予めえぐれたような形にしておいた部分にジグザグ加工した薄めのプラ板を

何枚も立てて建造途中のような形にしています。

@APCカシメルマン