前夜の雨も上がり、狭い山道を走り

秋月街道を通過して大刀洗平和祈念館に到着、

丁度、修学旅行の小学生の一行と一緒でした。

ここには、世界でただ1機・・・

幻の戦闘機「震電」が「ゼロ戦」と共に展示してあります

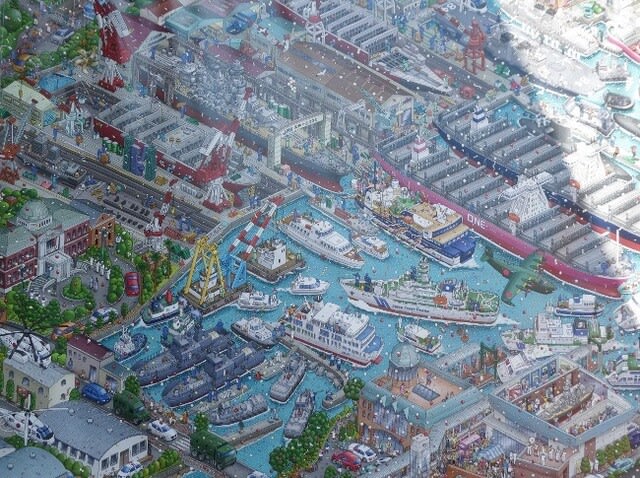

大刀洗は、旧陸軍が東洋一を誇った

大刀洗飛行場を中心とする軍都だったところです

しかし、昭和20年3月、米軍の大空襲により壊滅的な被害を受け、

民間人を含む、多くの尊い命が失われました。

また、この飛行場は特攻隊の中継基地として、

多くの若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所です

このような多くの尊い犠牲のうえに現在の平和と繁栄があることを

深く感謝しなくてはいけないと思います

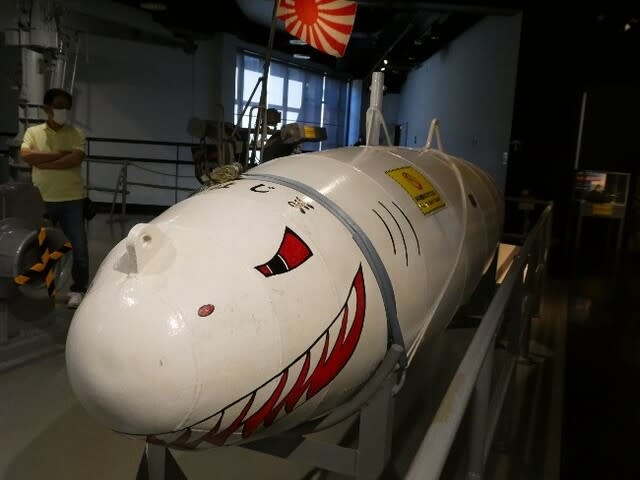

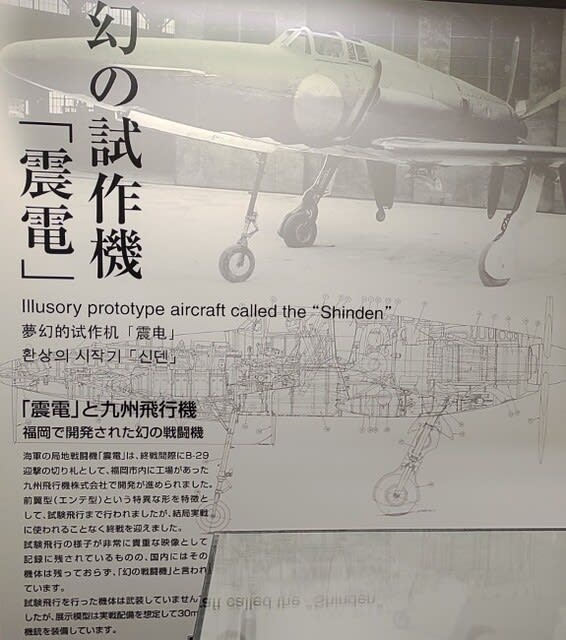

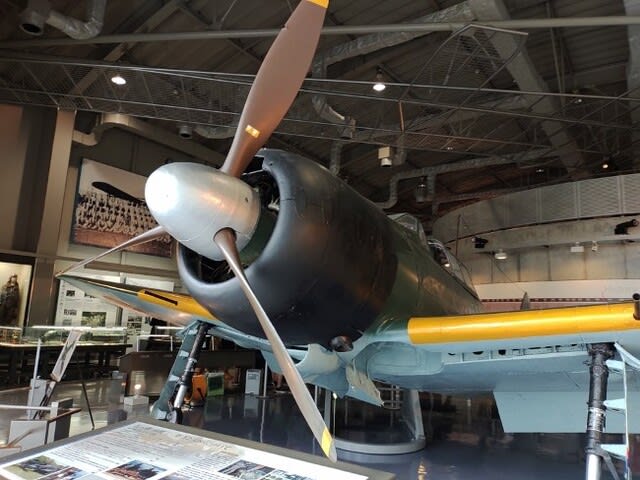

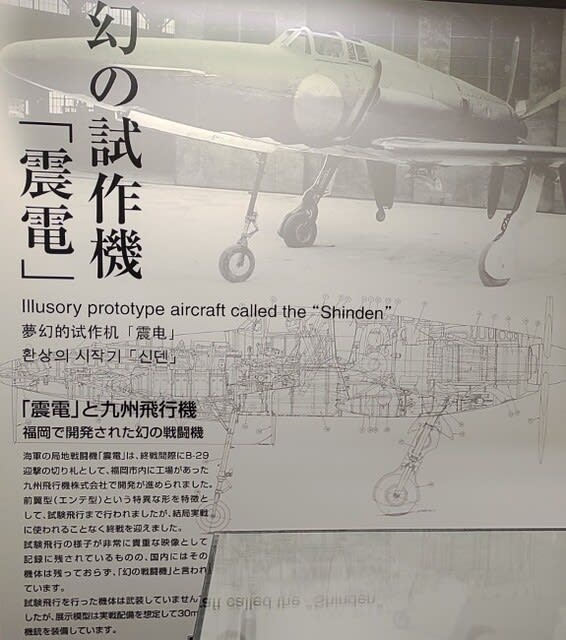

「震電」

機体後部に付けられたプロペラ

「なんとかB29を迎撃できないか」。

そうした中、海軍は個性豊かな航空機の製作で知られた

九州飛行機(福岡市)に、

B29迎撃の切り札となる局地戦闘機の開発を指示。

こうして誕生したのが震電だった。

主翼は後方に移動した。「エンテ型」(エンテはドイツ語で鴨の意味)

と呼ばれ、機体を小型・軽量化することが可能だという

当時の戦闘機は高度8千メートル、最高速度は600キロ台がやっと。

これに対して「震電」の目標は高度1万2千メートルまで上昇、

最高速度は時速750キロという超高速戦闘機だったそうです。

昭和20年8月3日、試作機の震電は蓆田飛行場から試験飛行に飛び立ち

試作機は3機製造され、飛行能力の高さが確認されました。

だが、そのまま15日の終戦を迎えてしまいました。

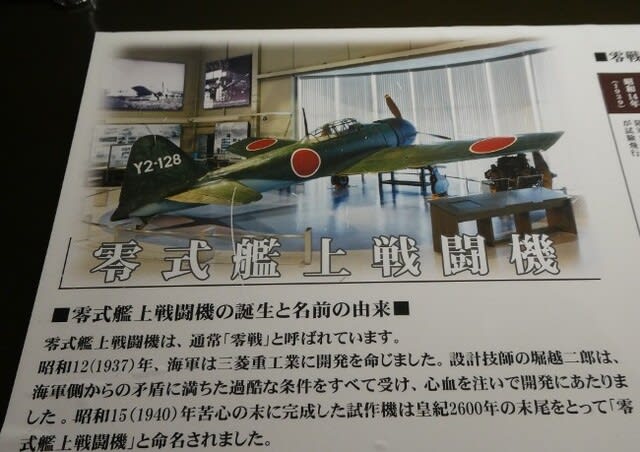

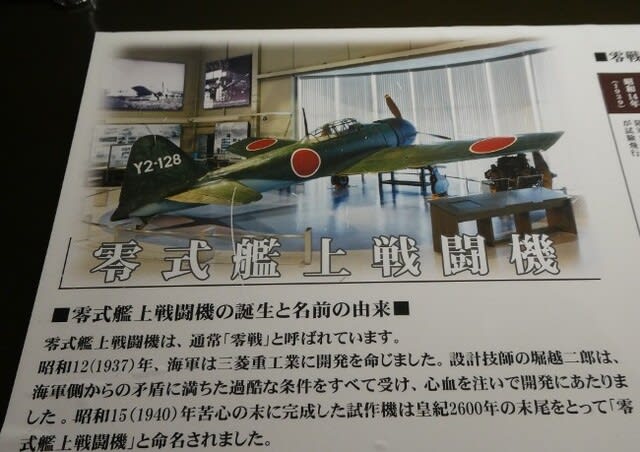

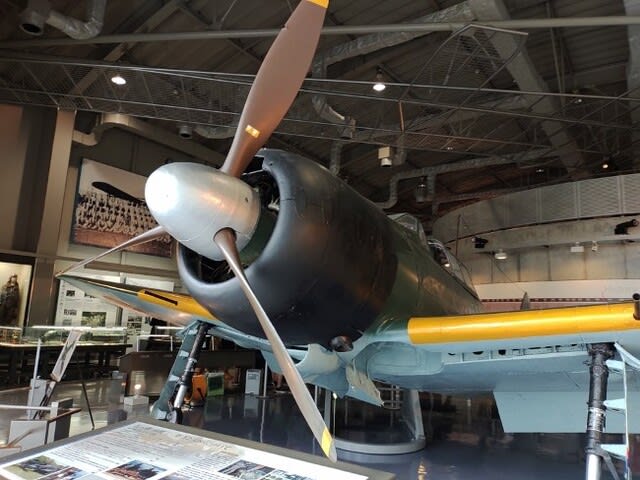

同じフロアには、ゼロ戦も展示してあります。

ゼロ戦の操縦席・・

漫画家の松本零士氏が寄贈した「九七式戦闘機の車輪」

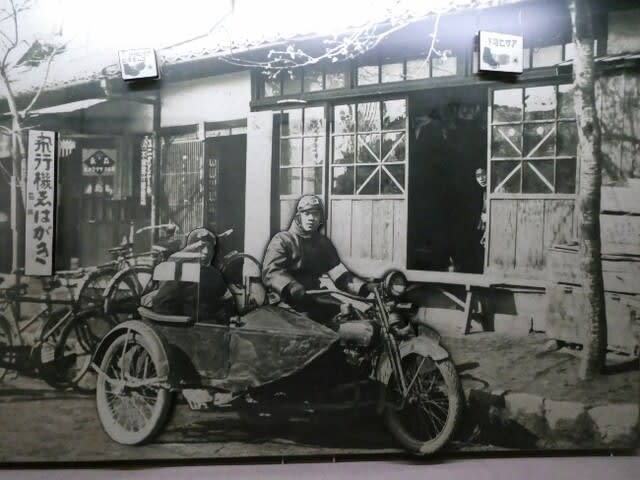

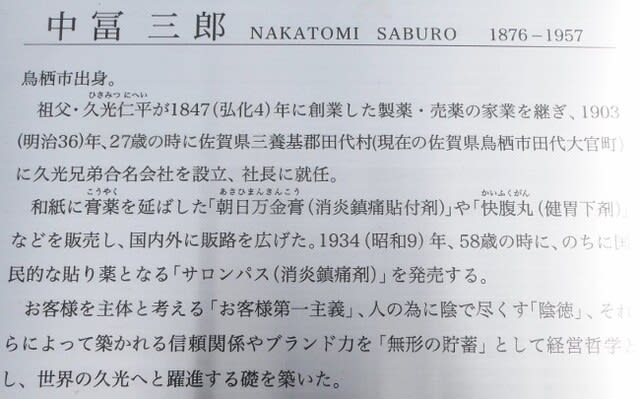

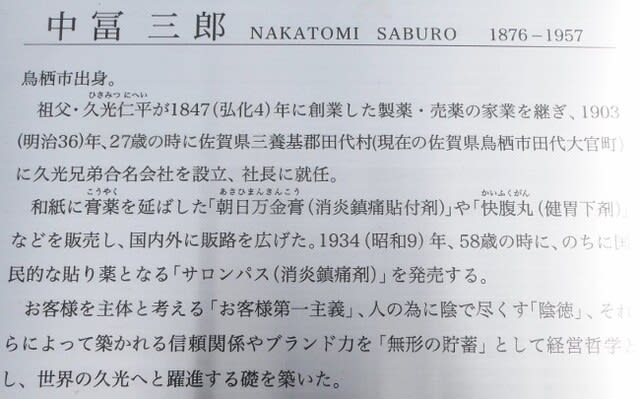

此処から、鳥栖市に向かい「中冨くすり博物館」を見学・

ここは、サロンパスの創業者の中冨三郎氏が建設したものです

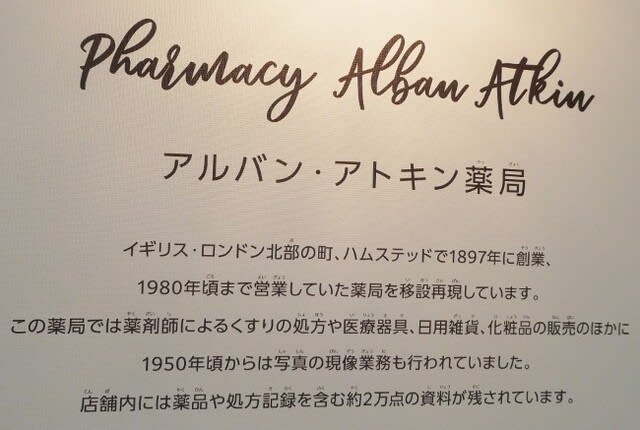

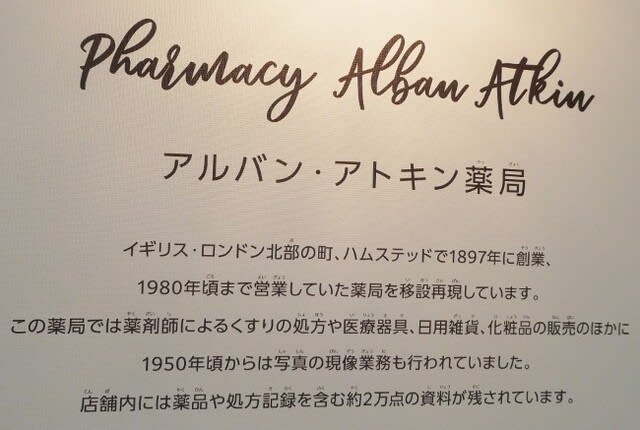

メインは、英国の古い薬局をそのまま移転し展示してあるもの

素晴らしい展示物でした。

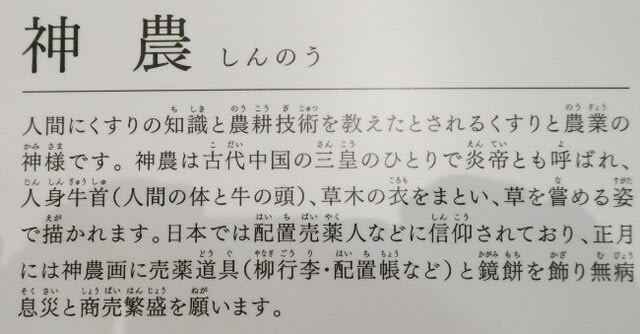

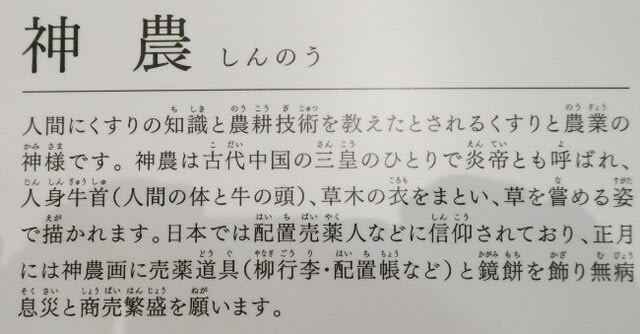

他にも薬にまつわる諸々の物・・・

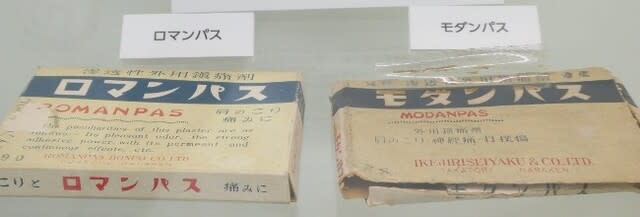

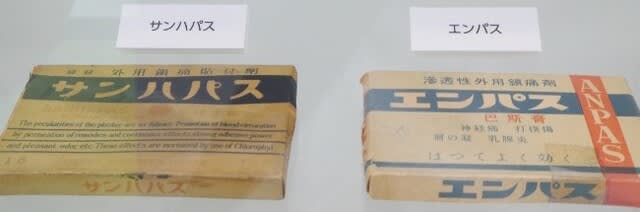

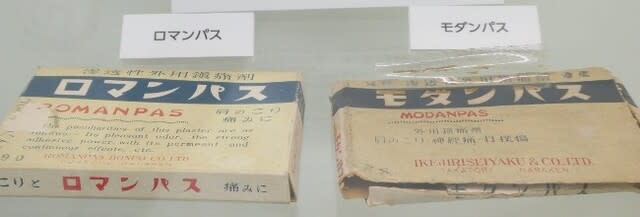

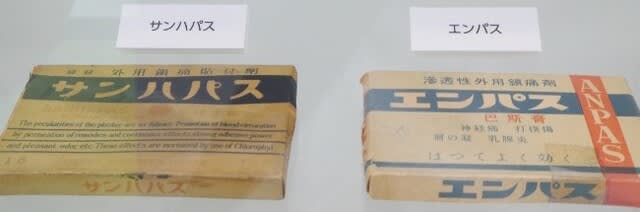

中には、「サロンパス」の偽物??等も展示 (笑)

旅先では、毎日が変化に富み勉強させて頂いています

秋月街道を通過して大刀洗平和祈念館に到着、

丁度、修学旅行の小学生の一行と一緒でした。

ここには、世界でただ1機・・・

幻の戦闘機「震電」が「ゼロ戦」と共に展示してあります

大刀洗は、旧陸軍が東洋一を誇った

大刀洗飛行場を中心とする軍都だったところです

しかし、昭和20年3月、米軍の大空襲により壊滅的な被害を受け、

民間人を含む、多くの尊い命が失われました。

また、この飛行場は特攻隊の中継基地として、

多くの若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所です

このような多くの尊い犠牲のうえに現在の平和と繁栄があることを

深く感謝しなくてはいけないと思います

「震電」

機体後部に付けられたプロペラ

「なんとかB29を迎撃できないか」。

そうした中、海軍は個性豊かな航空機の製作で知られた

九州飛行機(福岡市)に、

B29迎撃の切り札となる局地戦闘機の開発を指示。

こうして誕生したのが震電だった。

主翼は後方に移動した。「エンテ型」(エンテはドイツ語で鴨の意味)

と呼ばれ、機体を小型・軽量化することが可能だという

当時の戦闘機は高度8千メートル、最高速度は600キロ台がやっと。

これに対して「震電」の目標は高度1万2千メートルまで上昇、

最高速度は時速750キロという超高速戦闘機だったそうです。

昭和20年8月3日、試作機の震電は蓆田飛行場から試験飛行に飛び立ち

試作機は3機製造され、飛行能力の高さが確認されました。

だが、そのまま15日の終戦を迎えてしまいました。

同じフロアには、ゼロ戦も展示してあります。

ゼロ戦の操縦席・・

漫画家の松本零士氏が寄贈した「九七式戦闘機の車輪」

此処から、鳥栖市に向かい「中冨くすり博物館」を見学・

ここは、サロンパスの創業者の中冨三郎氏が建設したものです

メインは、英国の古い薬局をそのまま移転し展示してあるもの

素晴らしい展示物でした。

他にも薬にまつわる諸々の物・・・

中には、「サロンパス」の偽物??等も展示 (笑)

旅先では、毎日が変化に富み勉強させて頂いています