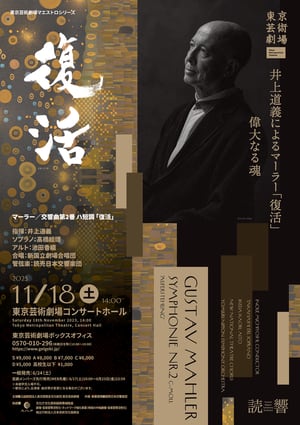

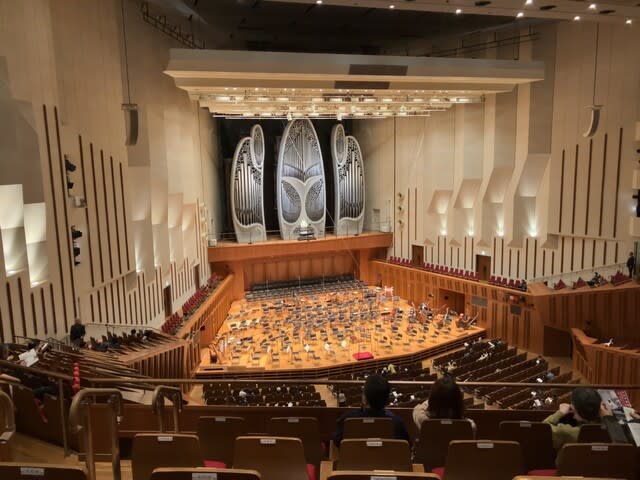

東京芸術劇場に「マエストロシリーズ、井上道義&読売日本交響楽団」を公演に行ってきた。今日は3階のB席、7,000円。ほぼ満員だったか、幅広い年令層が来ていたように見えた。

マーラー/交響曲第2番 ハ短調 「復活」

指揮:井上道義

ソプラノ:髙橋絵理

メゾソプラノ:林 眞暎(池田香織が病気療養のため降板)

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:読売日本交響楽団

劇場の説明では、コンサートホールの音響や空間を活かした公演として、これまで大編成の管弦楽作品を軸にマーラーの交響曲を数多く取り上げてきた、井上道義は、当シリーズに過去3度出演。第8番「千人の交響曲」(2018)、第3番(2019)、「大地の歌」(2021)と、マーラーの声楽付き交響曲を指揮してきた、そして2024年12月に指揮活動からの引退を表明する中、シリーズの完結編としても相応しい第2番「復活」が今回の演目として選ばれた、とある。

マーラーの交響曲2番だが、当日もらったプログラムによると、

- 1894年に完成、1895年12月にベルリンにてマーラー指揮、ベルリンフィルによって初演され大好評だった。

- 初演の12年後、マーラーはウィーンを追われ、アメリカに行くが、1907年ウィーンフィルとの最後の演奏会でこの曲を選んだ

- この80分にわたる長大な交響曲のほとんどは、最後の合唱部に向けての「予兆」であり、その最後においてとてつもなくまばゆい光彩を放つ、それはマーラーの他の作品ではない類いの光だ

- 終楽章の詩のうちクロプシュトックの2節で「よみがえり」を語っている。

宇野功芳氏は、2番について

- 5番以降の観念的なシンフォニーへの前ぶれを感じさせると同時に、彼の特質である美しいメロディにもあふれ、それが効果的なオーケストレーションによる美音の氾濫と結びついて、あたかも壮大な壁画を見るような感動を与えてくれる

- 第4楽章は大きな苦悩の中にある人間に信仰の感動的な声が聞えてくる、そしてフィナーレは人生の終末である、最後の審判のラッパが鳴り、やがて聖者たちと天国にいるものたちの合唱が歌う、「復活せよ、汝許されるであろう」

公演を聴いた感想を少し述べてみよう

- やはりちょと長すぎる、途中、どうしても集中力が切れた

- 歌手、合唱団の前にはマイクが置かれていた、マーラーが指揮した時代でもそうだったのだろうか、歌手2人の女性の声がどうしてもマイクのせいで無機質なものに聞えた

- 終楽章の中で舞台ではフルートだけが音楽を奏で、他の一部の楽器が舞台裏で演奏しているように聞えたところがあった、モーツアルトの魔笛でもそういう所があるのでおかしくはないが、あれっと思った

- 最後のコーラスが歌う部分は確かに良いなーと感じたが、全体的にはまだこの曲の良さはわからなかった、何か抽象的な部分が多すぎて私にはまだ理解する能力が無い

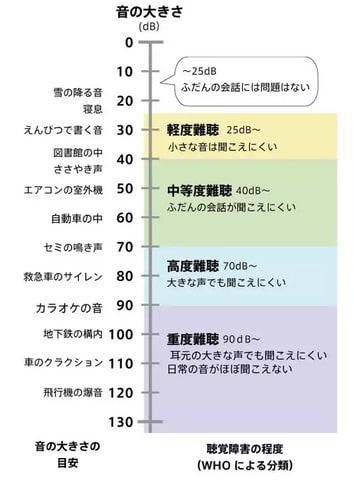

- オーケストラは一番大きな編成になるのだろう、舞台いっぱいに、あふれそうなくらいであった、それが大音響で演奏するところが何カ所かあるが、やり過ぎだと思う。大ホールで演奏されることを前提に作曲しているのだろうけど、何事も行き過ぎはよくないのではないか。だから歌手がマイクを使わないと行けなくなるのではないか。

マーラー人気か、井上道義の引退のせいか、読響人気か歌手人気か、いずれにしてもこのホールがほぼ満席になる今の日本、クラシック音楽マーケットとしては魅力的なのだろう。だからベルリンフィルやウィーンフィルも来日するのであろう。私としては、まだ日が当たらず小ホールでさえ満員にできない若い演奏家の室内楽公演などにもっと行って楽しみ、彼らを支援したいと思う。

さて、今日の公演前の昼食だが、自宅で蒙古タンメンの冷凍食品を買ってあったので食べてみた。セブンで売っていたものを買った。

食べたら美味しかった。辛さは確かに強烈だが食べられないほどではない。が、実際の辛さは食後になってから強く感じた、いつまでも舌がヒリヒリした。自宅で食べたので食後に歯を磨き、辛さをすべて洗い流してから公演に行けたのはよかったが、それでもしばらく舌がヒリヒリした。

(2023/11/21 投稿後一部修正)

本日、読者のtoraさんよりコメントを頂き、当初投稿で言及した歌手や合唱団が使っていたマイクについて、それは拡声マイクではなく録音マイクではないかとのご指摘を受けました。確かにその可能性が高いと判断し、マイクについて言及した部分を削除しました。記録のため訂正部分に取消し線をつけています。