※注 今回の能登半島地震のように、広範囲に家屋の倒壊等が発生している場合は

使えない方法でもあるし、現在倒壊に至っていない家屋であっても、更なる余震で

危険な場合も充分考えられます。

元記事 https://blog.goo.ne.jp/3kumikai/e/a21049adf269669eaf1fbba712ff7978

「水に流せない」お話!!!

本堂のホワイトボードの背面に吊した46インチ液晶ディスプレイ

「東日本震災」以降、地震・台風・大雨・噴火・洪水と、

「災害対策」が叫ばれて久しいが、災害報道等接すると「避難」ばかりが強調されて、

行政やマスコミが「避難情報」提供するのは「お仕事」で、それを否定するつもりは毛頭無いが、「情報」が無くても「避難する判断」や避難勧告があっても「避難しない判断」があっても然るべきではないのか?という問題意識を持っている。

実際、最近も「○○市の○千世帯、○万人に、避難勧告が出ました!」とN○Kが叫んだところで、台風の風雨激しい闇夜の中で「どこ」に逃げろ?というのか、何万人単位が収容出来る「避難施設」など、一体「どこ」にあるの?という素朴な疑問は、感じてはイケナイのだろうか?と思う。

過日の「洪水」でも、「緊急速報メール」が出せなかったのか?出さなかったのか?訳判らないが「言い訳」で終始したようであるし、非常用発電機が水没して、市役所庁舎さえ水没の憂き目で、そもそも「どんな設計」しているのやらと、「受け身」の姿勢で「行政等」をアテにするのは、「自分自身で出来る危機管理」的視点からは受忍限度を遥かに越えている。

さて、「今日のメインテーマ」のお話に戻りたい!

想定は、水道・電気・ガス等ライフラインが暫く崩壊するような「震災」があった場合に、「住居」が居住に堪えられる程度の損傷の場合、場合によっては「避難」せず、

「自宅でどのように生活するか」の中で、切実な大問題である「トイレ問題」に、

こういった「工夫」も出来ますから、参考になさって下さいとお話させて頂いた。

在来工法の日本家屋であっても、鉄筋RCの集合住宅タイプでも、基本4本の「柱」や、

3方が「壁」であることが多いから、「トイレ」は構造的に、比較的「丈夫」であり、

壁面等からの「落下物」の危険性も比較的少ない「安全」な場所であることは、当たり前過ぎて普段意識することも無い。

そんな訳で、「上水道」が止まり、「下水道」に流せない状況で、

それほど費用も掛からず、普段使い慣れている、安心出来る場所で「用を足す」ために、

「写真」と「現物」と「実験」しながら解説。

用意する物

・ペット(犬・猫)用「トイレシート」

(サイズは、新聞紙大の「ワイドタイプ」!「レギュラー」では小さ過ぎて不可。スーパーワイドでは尚可。)

・段ボール・もしくはサイズに合わせてカットした板

・500CC程のペットボトル等

・カッターナイフ

ペットボトルのキャップを外し、「底」にナイフで穴を開け、浮かないようにし、

トイレの「水たまり」に入れ、水面から数センチ上部で輪切りする。

(要は、次ステップの段ボール・板を濡らさなければ何でも良い)

水面を隠す形で「段ボール」を切り、便器に嵌める

ペット用シート「2枚(スーパーワイドなら1枚でOK)」を密着させ、

「3枚目」を「対角線」が奥・手前になるように敷く!

完成形!!である!

「用を足した」ら、「対角線」敷設の1枚を、「自分」で折り畳み、

ビニール袋等へ捨て、塵芥収集車が復活するまで、自宅で保管する。

というもの。

防災用品で、強化段ボールで出来た「便器」とビニール袋と

消臭剤・凝固剤の「セット」も販売されているが、「あれ」どこで使うのだろうか?

「居間」とか「廊下の隅」とかを想定しているのだろうか?

全否定するつもりは無いけれど、「あれ」使うぐらいなら、

「いつもの所」で、安心して、「用を足し」たい!!

万が一の時の、使用上の注意!

・通常は、基本的に「水面下」へ固形物は「落下」しますが、

仕様上「段ボール」の上のシートに落下します。

クリアランスに留意して下さい。

・シートのメーカーによって、「高分子吸収体」の使用量が異なり、

ゆえに、許容「吸収」水分量に差異があります。

・次に使う人のことも充分考えて、

「自分の」始末は、自分で付ける事を心がけましょう。

・罹災後、電気・上水道の復活タイミングに留意が必要です。

自動洗浄タイプが普及していますが、復活したことに気付かず、

そのまま「シート」を使っていると、思わぬ悲劇を招きます!

給水栓を一旦閉めておく、電源プラグを抜いておくことをオススメします。

参拝された檀家さんから、

「今日は、ありがたいお話でありがとうございました!」

と丁寧にご感想を頂戴した。

確かに、「お寺」で、トイレの話を聞く機会もそうそう無いであろうし、

こんな「イレギュラー」な使用方法など、耳にする機会もなかろうが、

「役に立たない」ことを願いつつ、「安心(あんじん)」の一つにでもなれば幸いである。

追記 コメント頂戴しました 9/24 19:40

懇切丁寧な・・・ (ご隠居)

2015-09-24 14:40:23

これは早速役に立ちますので、プリントアウトしてみなさんに配布しようと思います。

序でにFBにてシェアさせて頂きますね。

震災時に限らず、短期間の断水とか水道工事中とかでも応用出来ますね!

「我慢」しすぎると、体調不良起こしますし、

とるべき「水分補給」を控えてしまう悲劇も防げそうです。

「メンタル」に関わることでもありますから、

「いつも使っているトイレ」であることが、何よりだと思います!!

追記 9/25 7:33

東京都が発行した「東京防災」という冊子?

出典 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/DATA/20p7o413.pdf

下水配管や処理場が無事であれば、「流す」ことも可能だとは思うのだが・・・。

ともあれ、「都民」でなければ「現物」入手は出来ないが、PDFでDL可能。

「http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/20p8l300.htm」/

使えない方法でもあるし、現在倒壊に至っていない家屋であっても、更なる余震で

危険な場合も充分考えられます。

元記事 https://blog.goo.ne.jp/3kumikai/e/a21049adf269669eaf1fbba712ff7978

「水に流せない」お話!!!

本堂のホワイトボードの背面に吊した46インチ液晶ディスプレイ

「東日本震災」以降、地震・台風・大雨・噴火・洪水と、

「災害対策」が叫ばれて久しいが、災害報道等接すると「避難」ばかりが強調されて、

行政やマスコミが「避難情報」提供するのは「お仕事」で、それを否定するつもりは毛頭無いが、「情報」が無くても「避難する判断」や避難勧告があっても「避難しない判断」があっても然るべきではないのか?という問題意識を持っている。

実際、最近も「○○市の○千世帯、○万人に、避難勧告が出ました!」とN○Kが叫んだところで、台風の風雨激しい闇夜の中で「どこ」に逃げろ?というのか、何万人単位が収容出来る「避難施設」など、一体「どこ」にあるの?という素朴な疑問は、感じてはイケナイのだろうか?と思う。

過日の「洪水」でも、「緊急速報メール」が出せなかったのか?出さなかったのか?訳判らないが「言い訳」で終始したようであるし、非常用発電機が水没して、市役所庁舎さえ水没の憂き目で、そもそも「どんな設計」しているのやらと、「受け身」の姿勢で「行政等」をアテにするのは、「自分自身で出来る危機管理」的視点からは受忍限度を遥かに越えている。

さて、「今日のメインテーマ」のお話に戻りたい!

想定は、水道・電気・ガス等ライフラインが暫く崩壊するような「震災」があった場合に、「住居」が居住に堪えられる程度の損傷の場合、場合によっては「避難」せず、

「自宅でどのように生活するか」の中で、切実な大問題である「トイレ問題」に、

こういった「工夫」も出来ますから、参考になさって下さいとお話させて頂いた。

在来工法の日本家屋であっても、鉄筋RCの集合住宅タイプでも、基本4本の「柱」や、

3方が「壁」であることが多いから、「トイレ」は構造的に、比較的「丈夫」であり、

壁面等からの「落下物」の危険性も比較的少ない「安全」な場所であることは、当たり前過ぎて普段意識することも無い。

そんな訳で、「上水道」が止まり、「下水道」に流せない状況で、

それほど費用も掛からず、普段使い慣れている、安心出来る場所で「用を足す」ために、

「写真」と「現物」と「実験」しながら解説。

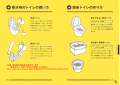

用意する物

・ペット(犬・猫)用「トイレシート」

(サイズは、新聞紙大の「ワイドタイプ」!「レギュラー」では小さ過ぎて不可。スーパーワイドでは尚可。)

・段ボール・もしくはサイズに合わせてカットした板

・500CC程のペットボトル等

・カッターナイフ

ペットボトルのキャップを外し、「底」にナイフで穴を開け、浮かないようにし、

トイレの「水たまり」に入れ、水面から数センチ上部で輪切りする。

(要は、次ステップの段ボール・板を濡らさなければ何でも良い)

水面を隠す形で「段ボール」を切り、便器に嵌める

ペット用シート「2枚(スーパーワイドなら1枚でOK)」を密着させ、

「3枚目」を「対角線」が奥・手前になるように敷く!

完成形!!である!

「用を足した」ら、「対角線」敷設の1枚を、「自分」で折り畳み、

ビニール袋等へ捨て、塵芥収集車が復活するまで、自宅で保管する。

というもの。

防災用品で、強化段ボールで出来た「便器」とビニール袋と

消臭剤・凝固剤の「セット」も販売されているが、「あれ」どこで使うのだろうか?

「居間」とか「廊下の隅」とかを想定しているのだろうか?

全否定するつもりは無いけれど、「あれ」使うぐらいなら、

「いつもの所」で、安心して、「用を足し」たい!!

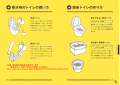

万が一の時の、使用上の注意!

・通常は、基本的に「水面下」へ固形物は「落下」しますが、

仕様上「段ボール」の上のシートに落下します。

クリアランスに留意して下さい。

・シートのメーカーによって、「高分子吸収体」の使用量が異なり、

ゆえに、許容「吸収」水分量に差異があります。

・次に使う人のことも充分考えて、

「自分の」始末は、自分で付ける事を心がけましょう。

・罹災後、電気・上水道の復活タイミングに留意が必要です。

自動洗浄タイプが普及していますが、復活したことに気付かず、

そのまま「シート」を使っていると、思わぬ悲劇を招きます!

給水栓を一旦閉めておく、電源プラグを抜いておくことをオススメします。

参拝された檀家さんから、

「今日は、ありがたいお話でありがとうございました!」

と丁寧にご感想を頂戴した。

確かに、「お寺」で、トイレの話を聞く機会もそうそう無いであろうし、

こんな「イレギュラー」な使用方法など、耳にする機会もなかろうが、

「役に立たない」ことを願いつつ、「安心(あんじん)」の一つにでもなれば幸いである。

追記 コメント頂戴しました 9/24 19:40

懇切丁寧な・・・ (ご隠居)

2015-09-24 14:40:23

これは早速役に立ちますので、プリントアウトしてみなさんに配布しようと思います。

序でにFBにてシェアさせて頂きますね。

震災時に限らず、短期間の断水とか水道工事中とかでも応用出来ますね!

「我慢」しすぎると、体調不良起こしますし、

とるべき「水分補給」を控えてしまう悲劇も防げそうです。

「メンタル」に関わることでもありますから、

「いつも使っているトイレ」であることが、何よりだと思います!!

東京都が発行した「東京防災」という冊子?

出典 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/DATA/20p7o413.pdf

下水配管や処理場が無事であれば、「流す」ことも可能だとは思うのだが・・・。

ともあれ、「都民」でなければ「現物」入手は出来ないが、PDFでDL可能。

「http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/20p8l300.htm」/