私は5年ほどまえに早期退職をしましたが、そのときいっしょに退職した人たちといつとはなしに「四人会」という小さな旅のグループを作り、たまの平日にあちこちに出かける楽しみを得ています。今では、新しいメンバーが2人加わったので「六人会」と呼んでいます。この20日には上野・谷中界隈を歩いてみました。時間は11時から16時までの5時間です。集まったメンバーは4人。

午前11時にJR上野駅公園口に集合しました。改札口正面の東京文化会館の前には、何だか同じような(もちろん私たちを含めて)おじさん・おばさんグループがたくさん集まっています。退職し歳をとってくると、「ホモ・モビリタス(移動する人間)」という本性が露出するのでしょうか。要するに、我々はじっとしていられないんですね。

国立西洋美術館前を通り、東京国立博物館方向に歩いて行きます。林の中の道を歩いていると、造園業者でしょうか、若い人たちにまじってけっこう年配の男女が、丁寧に秋の花壇を作っています。また林のなかの休憩スポットには、新しい木目のベンチが設けられています。なにやらお祭りの準備のようにも見えました(あとから知ったのですが「第29回全国都市緑化フェアTOKYO」のこと)。作業員らしき人たちが、休憩でしょうか林の芝生に横になっているのを見ているうちに、ずっと以前に訪ねたときは「ブルーシート」をたくさん見かけたことを思い出しました。ははーん、公園整備という名の異端者排除だな、と思えてきました。あとから「台東区瓦版」を開いてみると、東京国立博物館前の噴水を囲んだエリアの整備が行われ、「竹の台広場」と命名されていることがわかりました。噴水を挟んだ両側の林(緑地)にはそれぞれ、おしゃれな「オープンカフェ」とトイレが完成していました。

ここで注目したいのが、東京国立博物館の正面に向かって右側の林(緑地)に建つ野口英世像です。 彼の生涯を方向づけたと考えられる左手は拳のまま隠さずにやや後ろ脇に、右手に試験管をかざしてじっと見つめている白衣姿の立像です。何年もまえに初めて見つけたときは、薄暗い中に意外に大きな英世像を見て驚いた覚えがあります。そのとき、像は薄汚れた感じで蜘蛛の巣が張っていたと思いますが、今では千円札に肖像が使われるようになり、扱いが変わったのかもしれません。若い頃、調べたことがあるのですが、これまで公になった野口英世に関する論文や単行本はおびただしい数にのぼります。これを年代順に棒グラフにしてみると、いくつかの大きな「山」ができるのです。この「山」の時代を調べて見ますと、ことごとく大正~昭和期における時代の変革期に相当することがわかります。

彼の生涯を方向づけたと考えられる左手は拳のまま隠さずにやや後ろ脇に、右手に試験管をかざしてじっと見つめている白衣姿の立像です。何年もまえに初めて見つけたときは、薄暗い中に意外に大きな英世像を見て驚いた覚えがあります。そのとき、像は薄汚れた感じで蜘蛛の巣が張っていたと思いますが、今では千円札に肖像が使われるようになり、扱いが変わったのかもしれません。若い頃、調べたことがあるのですが、これまで公になった野口英世に関する論文や単行本はおびただしい数にのぼります。これを年代順に棒グラフにしてみると、いくつかの大きな「山」ができるのです。この「山」の時代を調べて見ますと、ことごとく大正~昭和期における時代の変革期に相当することがわかります。

また野口英世への評価も調べてみますと、最初は「科学者」として、それから伝記上の「偉人」、戦前は国策に利用されたこともあります。戦後は70年代に入ると欠点多き人間的な人物、その後パワフルな「異人」というふうに変遷していることに気付かされます。時代の変革期とは、言い換えれば過渡期です。先行き不明な時代には、「彼はいつ眠っているのか!」とアメリカで驚嘆されたような、国際的な舞台でパワフルに活躍した研究者のイメージが必要とされるのかもしれません。いまの時代も実はそういう時代なのでしょう。上野公園の野口英世像は昭和26年(1951)に建てられました。国立科学博物館を背にして立っていることから考えて、やはり「人間ダイナモ」と呼ばれたようなイメージでもって「日本の科学者よ育て!」という願いが込められているのではないでしょうか。・・・調べてみると、やはり対日講和条約および日米安保条約が調印された年です。戦後体制のスタートが切られた時代にも「野口英世」は必要とされたのです。

私は、「偉人・野口英世」は遠慮したいのですが、今でも「異人・野口英世」には人間的な魅力を感じています。それ以上に、いまでも心に残って忘れられない野口の言葉があります。それは臨終の言葉です。黄熱病を研究中に自ら感染して息を引き取るときに、彼は、「ワタシニハ ワカラナイ」、こう言い残しています。科学史のうえで野口英世が活躍した時代は、病原体としての細菌発見時代からウイルス発見の時代へという、まさに過渡期でした。光学顕微鏡では、いくら頑張っても病原体を見つけられない時代だったのです。そんな時代を生き抜いて最後に「ワタシニハ ワカラナイ」と言い残して逝ったのですから、科学者としてこそ大きな賞賛に値します。時代的な制約は誰にでもやってきます。これを無視してあとから業績を批判しても意味がありません。

さて、私たちは東京芸術大学の木造の奏楽堂を眺めながら、黒田清輝記念館のかどを右に曲がり、寛永寺の根本中堂に到着です。たしかにこのお堂は立派ですが、境内の幼稚園の運動会練習の放送が聞こえてきて、のどかで、いささかこぢんまりとしています。維新前は先ほどの東京国立博物館のまえの噴水あたりが寛永寺の中心だったそうですから、西の比叡山延暦寺に対する東の仏閣としての「東叡山寛永寺」の広さを実感することができます。この境内のなかで慶応4年5月の上野戦争が起こります。旧幕臣たちが結成した彰義隊およそ2000人が、悲しく滅んでいったわけです。著名な「西郷さん」の銅像の背後には、上野戦争後に新政府からの厳命でしばらくの間、遺体を勝手に葬ることを許されなかった、彰義隊兵士たちの大きな供養塔が建てられています。たしかここらが遺体を焼いた場所に当たるのだと思われますが、私などはこの空間に対してまだまだ霊気を感じるので、訪ねると思わず合掌してしまいます。今回は時間がなく行きませんでした。

寛永寺から谷中霊園に向かいます。ここで寛永寺墓地と谷中霊園は接しているのであまり区別はわかりません。寛永寺側にある徳川慶喜公の墓にお参りしましたが、ここら一帯は徳川家の墓地です。初めて来たときには、旧大名家らしい巨大な墓石が建ち並び、驚いた覚えがありましたが、中には草ボウボウで朽ちかけている墓もいくつか見かけました。でも、今では無縁仏になったところは合祀されたと思われ、全体がスッキリしていました。

次にかつては谷中霊園のシンボルといわれ、幸田露伴の小説『五重塔』のモデル になった五重塔跡地に向かいます。花崗岩の土台しかないのですが、小説で読んだときより、それは小さな印象を受けました。でも塔は高さが勝負ですものね、もしここに今でも建っていたら荘厳な印象を受けたことでしょう。今回は、一つ面白いことに気付きました。東京都教育委員会による説明文です。この五重塔はこれまで2度消失しているようですが、2度目は昭和32年(1957)に不倫問題を心中で解決しようとした男女による放火で消失しました。近年でも再建運動があるようです。そんな気持ちを先取りしたのか、地域住民の声を察したのか、説明文には「実測図面が残っており、再建は可能である」、そうキッパリ書いてありました。お堅い教育委員会の言葉にしては珍しく気持ちがこもっているのを感じました。谷中霊園のシンボルでもあった五重塔を、是非再建してもらいたいものです。そして露伴先生の旧宅跡から先生と同じように眺めてみたいのです。

になった五重塔跡地に向かいます。花崗岩の土台しかないのですが、小説で読んだときより、それは小さな印象を受けました。でも塔は高さが勝負ですものね、もしここに今でも建っていたら荘厳な印象を受けたことでしょう。今回は、一つ面白いことに気付きました。東京都教育委員会による説明文です。この五重塔はこれまで2度消失しているようですが、2度目は昭和32年(1957)に不倫問題を心中で解決しようとした男女による放火で消失しました。近年でも再建運動があるようです。そんな気持ちを先取りしたのか、地域住民の声を察したのか、説明文には「実測図面が残っており、再建は可能である」、そうキッパリ書いてありました。お堅い教育委員会の言葉にしては珍しく気持ちがこもっているのを感じました。谷中霊園のシンボルでもあった五重塔を、是非再建してもらいたいものです。そして露伴先生の旧宅跡から先生と同じように眺めてみたいのです。

霊園には有名人のお墓が目白押し(或るサイトによると300以上)です。とはいっても、私の知っているのは少数。関心を持っていたのは川上音次郎、高橋お伝、雲井龍雄ぐらいです。でも、亡くなった人が「眠る」霊園をあちこち歩き回るのも気が引けます。とくにこの日はすでに彼岸に入った3月20日。お墓を掃除している家族や生花が見え、線香の匂いも漂ってきます。しかも、自分の家の墓参りにも行かずに、よその霊園散策とは・・・。見知らぬ他人にウロウロされるホトケサマからも、我が家のホトケサマからも二重のお叱りを受けそうです。

実は、この「上野・谷中再訪」から帰った日の夜に夢を見ました。何枚か撮ってきた霊園の風景をブログで使おうと思ったら、うすぼんやりと何かが写っています(夢の話!)。クリックしてクローズアップしたら仮面のような顔が見えるので、これはバチが当たったと思い、今回はコラムで取りあげるのはやめようと、繰り返し自分に言い聞かせているうちに目を覚ましたというわけです。霊園の話はもうやめますね。続きは次回に。

最新の画像[もっと見る]

-

河口湖 氾濫・渇水の歴史

12年前

河口湖 氾濫・渇水の歴史

12年前

-

河口湖 氾濫・渇水の歴史

12年前

河口湖 氾濫・渇水の歴史

12年前

-

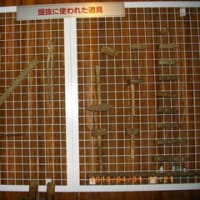

焼堀 堅い岩盤を砕く工法

12年前

焼堀 堅い岩盤を砕く工法

12年前

-

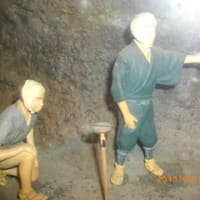

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

-

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

-

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

-

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

-

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

-

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

ジオラマ 掘抜の内部と作業

12年前

-

「掘抜史跡館」 地下の展示室へ

12年前

「掘抜史跡館」 地下の展示室へ

12年前

なんと、びっくり。

うちのすぐそばにいらしてたんですね。

(谷中霊園の目の前です。)

夜の谷中霊園は怖いですが、桜の時期はとってもきれいです。

そして、根本中堂のすぐ前の幼稚園は娘二人が通った園です。

普段は非公開ですが根本中堂のすぐ裏には篤姫のお墓があったり、斜め前の建物の中に15代将軍徳川慶喜謹慎の間があったりして、幕末にこの上野でいろんなことがあったのだろうなぁと思いを馳せてしまいます。

野口英世像は知りませんでした!

いつか行ってみたいなと思います。

以前、イギリスもの(小説、映画、歴史書)に熱中したことがあります。いつか空想の小さな旅を綴って見ますね。

今度、ぜひオススメ教えてください。

枝川小学校の図書室では怪盗ルパンシリーズとシャーロックホームズシリーズは読破しました(*^_^*)

奇岩城の謎とかまだらの紐とか、子供ながらに面白かったなぁ。

空想の小さな旅も楽しみにしています。

「時代的な制約は誰にでもやってきます。これを無視してあとから業績を批判しても意味がありません。」

名言、だと直感しました。

人の言動には必ず何らかの背景や動機や根拠が有り、それを念慮せずどうこう言うのはそれが批判であろうと称賛であろうと、その人を正しくとらえたことにはならないということと得心しました。

更に、相手を正しく知ることができなければ、たとえば相手と自分との間に共通の問題があった時、それを正しく解決する道へは至り難いとも思われました。

読後感想その二

「見知らぬ他人にウロウロされるホトケサマからも、我が家のホトケサマからも二重のお叱りを受けそうです。」

ブログ氏の、人を気遣う温もりが感じられました。