北海道への旅の話を初日に戻しましょう。6月28日は、帯広空港から旭川までは車で結構かかります。途中いくつかの観光スポットを見ながら北上する行程です。最初は帯広の「真鍋農園」です。綿毛がまるで雪のように急いで降ってきます。庭園で仕事をしていたおじさんに何の綿毛か訊いてみました、ドロの木の綿毛だと教えて貰いましたが、その大元の樹木が見つからない。下から見上げると、たしかに真夏の雪降りです。このあと、「ビート資料館」を訪ねますが、これは別の機会に紹介します。

途中、昼食のあと、富良野のラベンダー農園を目指します。いよいよドラマ「北の国から」で有名な富良野です。メンバーはみな初めてではなく、何度か来ている人もいるようでした。思うに、あれほど見せ場の多いドラマを知りません。このドラマについて話題になったとき、必ず一つや二つは「名場面」というのを覚えているようです。ちょうど車が根室本線の「山部駅」前を通過したとき、OYさんが注意を促してくれたので、みな、「あの場面」を思い出したようでした。富良野に来てもまだまだ東京に未練たっぷりだった純くん(吉岡秀隆)、いよいよ東京に帰るためにユキコおばさん(竹下景子)と山部駅に佇んでいます。これから東京に戻ろうとする純君は、送ってきてくれた親戚のおじさん(大滝秀治)にこう念押しされます。──「いいか、お前は富良野を単に出てくのではない、逃げて行くんだぞ」。なかなか厳しい一言です。それだけに、私のような出郷者にはずっと応えてきました。これまで繰り返しこの場面を反芻してきたといっていいかもしれません。私の場合、上京して四十年以上になります。故郷で暮らした日々の二倍以上になります。

こちらで家族を持ち、子供たちはとっくに巣立っていきました。父は田舎で早く逝き、母親も今は病院暮らしですが、まだ若い時分に上京して一緒に暮らしてきました。親が身近にいる分、アッサリしていられるのかもしれませんが、今ふりかえって「なぜ故郷を出たのか」と自問しますと、「不都合」があったからだというしかありません。不都合は誰の人生にも、いつ如何なるときにやってくるかわかりません。故郷を出ることなく不都合を解決できる人もいれば、そうでない人もいます。もちろん、出たくないのに無理やり出ざるをえない「原発難民」などと言われる人たちもたくさんいます。であっても人類は七百万年以来、生まれ故郷を出て移動(遊動)しながら暮しを立ててきました。「定住革命」の時代に入ったのはたった一万年前にすぎません。その経験はおよそ人類史の七百分の一の時間に過ぎないのです。こう考えれば、まだまだ人類は定住革命を成就するに至っていません。革命は成就するかどうかもわかりません。つまり人類は移動(遊動)することが本然の姿なのです。とすれば、たとえ定住していても定住志向を持たず、それは遊動のための根拠地ぐらいに考えておいて、「どこででも生きられる思想」をもつことを目指した方がストレスがなくて済むのではないでしょうか。つまり定住することから生まれるストレスです。なに、帰りたくなれば帰ればいいのです。行ったり来たり、これが遊動生活でなくてなんでありましょうか。

どんでもない話になってしまいました。富良野の話に戻りましょう。富良野のラベンダーは、どこを見てもまだ咲き始めたばかりだったのです。とうとう、美瑛のちょうど峠の茶屋的なお店で、ソフトクリームをいただいているうちに、向かいのレストランの花壇にたくさん咲いているラベンダー色のルピナスを、ラベンダーと見誤る始末。ソフトクリーム屋さんが笑い気の毒がって、店の裏にあるビニールハウスのラベンダーを見せてくれました。ラベンダーはなんと言っても香り。まだムンムンするほどには匂ってきません。ビニールハウスでも早かったのかもしれません。

そんなこんなで、ラベンダーは諦め、急きょ富良野のメロン農家をたずねることにしました。ここは、OYさんの友人が営む「工藤農園」です。なんでも、娘さんが美味しい洋菓子店を出しているらしいことがわかり、女性軍がにわかに活気づきました。ところが、運の悪いことに定休日。でも、農園の方は休日返上でした。ビニールハウスから、日焼けした工藤さんが現われ、納屋に案内してもらいました。入るとすぐに目についたのは、メロンではなく、かつての馬ぞりに使った鞍などのセットが複数組み。思わず重厚な力を発揮した道産子のデカイ顔を思い浮かべました。視線を下ろすと、高床にはメロンがいくつも転がっており、さっそく試食させていただきました。最初のひとくち、甘いジュースに満たされる中、鼻の方に懐かしい香が抜けて行きました。それは幼かった私の大好物であった甘瓜をほうふつさせるものでした。たっぷりの果汁と幽かな懐かしい香、もうこれで十分だと思いましたが、この体験を親しい人たちにもと思い写真のような自宅向けのセットを送ってもらうことにしました。今年は寒い日が多く、僅かですが規格に届かない大きさメロンが多く出てしまったとのこと。それらを贈答用ではなく自宅用として商品化したのだそうです。もちろんお買い得の廉価です。

富良野メロンが自宅に届き、食べ頃になりました。試食の味覚に間違いがなかったことを喜びましたが、ふとこれは「鼻唄」に似ているなと思いました。食べ頃がくるまでわずか三日間でしたが、私は試食の気分を何回もアタマとハラで反芻しました。繰り返すうちに、なんというか、いいモノに出会ったときの情緒みたいなものがにわかに宿ってくるように感じたのです。この体験が現実になくなっても感動は記憶されます。これを場所を変えて再び味わうこと、ここが鼻唄に似ているのです。私は柳田國男の「鼻唄考」を読んで、鼻唄とは歌(言語芸術)の発生の「かたち」であること、かつての感動体験と歌の間に発生してくる架橋(カケハシ)のようなものだと考えます。そうすると、故郷を思うことも、懐かしいメロンを食べることもまた鼻唄のようなものだと思いました。鼻唄は、幸福な気分を再現してくれる便利なツールなのです。

《 永山のみならず北海道開拓の歴史は屯田兵ぬきに語ることはできませんが、この屯田兵の生きざまを永山兵村を舞台に描き続けた作家に板東三百(ミツオ)がいます。三百は屯田兵の息子として永山兵村に生まれ、終生兵村にこだわり続けました。「私は、兵村の歴史や現実をとほして、人間の生死や姿や、人生の究極するところを探求し、そこから私たちの生きる道を求めたいと念願したのである」。短編集『兵村』に収められた三百の言葉です。》

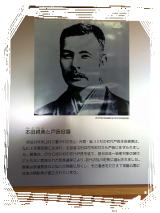

《 永山のみならず北海道開拓の歴史は屯田兵ぬきに語ることはできませんが、この屯田兵の生きざまを永山兵村を舞台に描き続けた作家に板東三百(ミツオ)がいます。三百は屯田兵の息子として永山兵村に生まれ、終生兵村にこだわり続けました。「私は、兵村の歴史や現実をとほして、人間の生死や姿や、人生の究極するところを探求し、そこから私たちの生きる道を求めたいと念願したのである」。短編集『兵村』に収められた三百の言葉です。》 《 板東三百は、屯田兵赤坂幸太の八男として明治39年9月1日、永山村150番地(元永山2条8丁目)に生まれ、のち叔父板東平吉の養子となりました。旭川中学、山形高校を経て東北帝大をを卒業、教員生活を送りながら作家の宇野浩二に私淑し、昭和14年「兵村」が芥川賞候補になって脚光をあびました。また、昭和19年に発表した「兵屋記」が歴史文学賞候補となり、新人作家としての地歩を固めましたが、昭和21年東京で没しました。》

《 板東三百は、屯田兵赤坂幸太の八男として明治39年9月1日、永山村150番地(元永山2条8丁目)に生まれ、のち叔父板東平吉の養子となりました。旭川中学、山形高校を経て東北帝大をを卒業、教員生活を送りながら作家の宇野浩二に私淑し、昭和14年「兵村」が芥川賞候補になって脚光をあびました。また、昭和19年に発表した「兵屋記」が歴史文学賞候補となり、新人作家としての地歩を固めましたが、昭和21年東京で没しました。》 《 三百が兵村を文学上のテーマとしたのは、両親の足跡をたどりながら自らの存在について深く探求するという創作上の理由によるものでしたが、そこにはむろん兵村自体への深い愛着がありました。「私達の村は、いつも清新な歴史の香りをもつてゐると言はうか、あの清冽な水と青草の村道に立てば、いまも、村の先駆者たちの兵農両全の姿が髣髴とし、かつての上官たちの馬蹄の響きと叱咤号令が、絶えず、私たちの耳朶を打つが如くである」。》

《 三百が兵村を文学上のテーマとしたのは、両親の足跡をたどりながら自らの存在について深く探求するという創作上の理由によるものでしたが、そこにはむろん兵村自体への深い愛着がありました。「私達の村は、いつも清新な歴史の香りをもつてゐると言はうか、あの清冽な水と青草の村道に立てば、いまも、村の先駆者たちの兵農両全の姿が髣髴とし、かつての上官たちの馬蹄の響きと叱咤号令が、絶えず、私たちの耳朶を打つが如くである」。》

《 永山地区の開拓の歴史は、明治

《 永山地区の開拓の歴史は、明治 《 樺戸・空知両監獄署囚徒を使役して建設した兵屋には、翌明治

《 樺戸・空知両監獄署囚徒を使役して建設した兵屋には、翌明治

花も少し残り、実ができていました。

花も少し残り、実ができていました。