いよいよ地下の展示室へ降りていきます。正面に飛び込んできたのは掘抜の地形模型です。 左端が河口湖船津の取水口。中ほどが嘯山(うそぶき山)。右端が新倉方面です。

左端が河口湖船津の取水口。中ほどが嘯山(うそぶき山)。右端が新倉方面です。

また壁には「掘抜の地形と位置」と題したパネルが展示されており、

その中には「河口湖・新倉掘抜の現状」、「掘抜の平面図と断面図」、「周辺略図」という項目があります。

まず「河口湖・新倉掘抜の現状」には掘抜の内部の写真と解説で構成されています。後者を全文紹介します。

- 「河口湖・新倉掘抜の現状」

取水口側は、当史跡館から150.35mの地点まで調査が行われています。掘抜の高さは、最大2.36m、最小1.10m、幅は、最大1.30m、最小0.6mあります。/ 出口側は、赤坂出口(富士吉田市)から800mの地点まで調査が行われており、高さは平均1~1.5mで、最高8mに達します。幅は平均1~2mです。150mの地点まで電灯が付けられ、一部で補強工事がなされています。しかし現在は出口は危険防止のために封鎖されています。/ 掘抜は全体で1/4ほどが確認されています。

写真では見にくいのですが、「掘抜平面図」を見ると、かなりジグザクに掘り進められたことがわかります。おそらく堅い岩盤の場所を避けて掘り進められた結果だと思われます。また「掘抜断面図」からは、水が流れるようにある程度の傾斜を付けて掘り進むことの困難さがうかがい知れます。展示パネルからは坑道が実際には何ヵ所も上下していることがわかるからです。

「周辺略図」の概念図は大変わかりやすいものです。富士山北麓に流れ込んだ溶岩流と河口湖からの灌漑用水との関係がひと目でわかります。

しかし、溶岩流上の台地を農地として開拓するというのは外部の人間からは想像しにくいものです。「溶岩流」といえば、浅間山の「鬼押出し」のようなものを思い浮かべるからです。ゴツゴツした溶岩があちこちに転がる斜面のやがて「雪代」と呼ばれる春の表層雪崩が運ぶ土砂や樹木、これらが堆積して一つの台地ができていくという壮大な自然史がイメージしにくいのです。地元ではそれを「○○丸尾(まるび)」と呼んでいます。

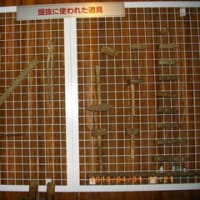

この地下の最初の展示室には、掘抜工事に使われた工具も展示されています。

右側にある何種類もの鑿(のみ)が目に付きます。その頭はどれもこれもだいぶつぶれています。おそらく何万回ととなく、岩石に向かって鎚に叩かれたのでしょう。

その左にはやはり何種類もの鎚が展示されています。中には鎚の両端が尖っているのもあります。おそらく、直接これで岩に打ち込んだものだと思われます。

他にもカンテラのようなもの、測量道具らしきものがあります。

なかには何に使うのか想像しにくい道具があります。鋏(やっとこ)です。鍛冶屋さんが加工したいものを挟む鋏のような道具です。どのような場合に使われるのでしょうか。大きなものでは、鶴嘴(つるはし)の片方だけの道具もありました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます