近くの学校の研究発表会で、1年生と6年生の国語の授業を参観してきました。

どちらもおもしろい授業でした。

教師の問いかけについて、共に考えてみたり、

自分ならこう問うだろうと考えたりしてのめり込んで見ていました。

6年生「平和の砦を築く」

休み時間、子どもたちはお客さんがたくさんいても、思い思いに遊んでいます。

ちょっと騒ぎすぎかなと思うほど、元気でした。

始業2分前になるとサッとそれぞれ自分の席に着き、教科書を持って立ちます。

そして、群読を始めます。

その変わり身の早さに驚きました。

3年前の自分のクラスにどこか似ているなと感じました。

このクラスの机の配置は、話し合いがしやすいように向かい合わせになっていました。

どの子の机上にも国語辞典がありました。

やる気十分だなと思いました。

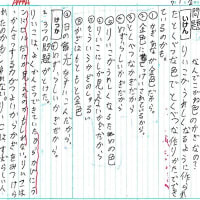

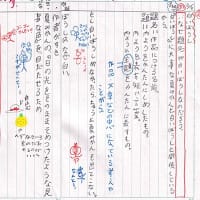

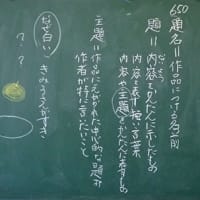

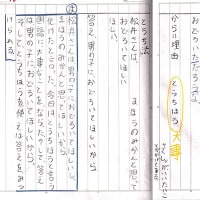

本時の目標は、12・13の2つの段落から、作者の思いを読み取ることです。

12段落は2文からなります。

13段落も2文からできています。

本時では、まず、このどちらの段落により作者の意図することが入っているのかを話し合いました。

つまり「切る」「しぼる」作業です。

12段落

「痛ましい姿の原爆ドームは、原子爆弾が人間や都市にどんな惨害をもたらすかをわたしたちに無言で告げている。」

「未来の世界で核兵器を二度と使ってはいけない、いや核兵器はむしろ不必要だと、世界の人々に警告する記念碑なのである。」

13段落

「戦争は人の心の中で生まれものであるから人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」

「原爆ドームは、それを見る人の心に平和のとりでを築くための世界の遺産なのだ。」

さて、このどちらの段落が、作者の意図する段落なのだろう?

子どもたちは、あっさり13段落とほぼ全員が選びました。

その根拠として、最後の「だ」を上げていました。

言い切っている。

だから作者の気持ちが込められている。そう思考していました。

《なのだ=説明、または強い断定の意を表す。》

その通りです。

でも、ちょっと待てよと思いました。

確かに、最後の語尾は断定になっています。

しかし、12段落の「である」だって断定なのです。《断定の助動詞「なり」の連用形「に」に接続助詞「て」、補助動詞「あり」の付いた「にてあり」の音変化断定の意を表す。…だ。》

だから、語尾だけで13を選んでいいのかなと疑問に思います。

仮に、直感で13を選んだとしても、もうちょっと文の構造を分かってから13を直感で選んでほしいと感じました。

では、子どもたちにどう問うたら、12と13の共に重要な段落から、13を納得して選ぶのか?

私なら、12と13のそれぞれの段落に、「見出し」を付けさせてみようと思います。

12段落は「原爆ドームは、核兵器は不必要だと警告する記念碑」

13段落は「原爆ドームは、平和のとりでを築く世界の遺産」

と見出しを付けてみます。

その後で、どちらが作者の意図する段落なのだろう?と問うたらよいと思ったのです。

こうして、目に見える形にしてみると、12段落と13段落を比較できます。

12は核兵器廃絶、13は世界の平和を訴えているのです。

比較すると、どうして13段落の方が重要なのか、断定の言葉だけを判断材料にするのでなく、内容から選ぶことができます。

現在の世界は、核戦争はないけれど、核を使わない戦争、テロ、拉致などが横行しています。そう考えると、作者が核だけを非難しているのでなく、

世界の平和を願う気持ちの方が大きいことは容易に6年生でも理解できると思います。

「核兵器は不要」ではなく、「平和を」と望む作者の思いを確認することは、本時の目当てに対する答えの手がかりになります。

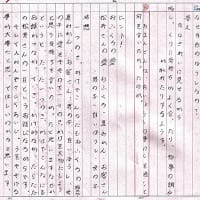

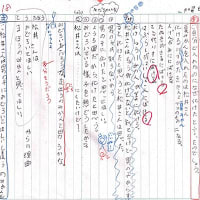

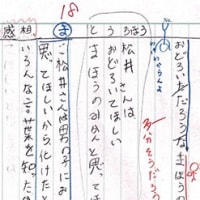

授業では、ここから、グループの話し合いに入ります。

グループで、13段落から、作者の意図することを探っていく作業です。

6年生なので、

・戦争はしない。

・戦争は心の中から起こるから、平和の砦を築いてほしいんだと思う。

・人々に戦争のない平和な世の中になってほしいのだと思う。

等々......

たくさんの意見がでます。

せっかく国語として学習しているのだから、既存の意識からのそうした発言だけでなく、

もっと言葉を根拠に、証明してほしいと感じました。

特に、平和の砦という言葉を、当たり前のように使っているので

私なら「平和の砦」って何?と子どもたちに問うだろうと思っていました。

そうしたら、机間指導されている先生が、どのグループでも必ず

「平和の砦ってなあに?」と質問している声が耳に入ってきました。

なあんだ、この先生も私と同じことを感じているのだと嬉しくなりました。

それに対する、子どもたちの答えは

「戦争は、人の心の中で生まれるから、戦争はしないんだという意志をもつこと。」

「戦争のない、平和な世の中にすること。」

などというものでした。

平和の砦は、この説明文の「題」になっているから、大事な言葉だという声も聞こえてきます。

中には、砦を国語辞典で調べている子もいました。

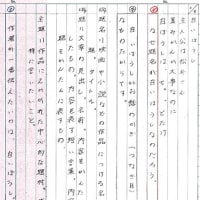

①本城から離れた要所に築く小規模な城。

②外敵の攻撃を防ぐための建造物。要塞。

しかし、それらを使いこなして、話し合い活動に生かしているようには見えませんでした。

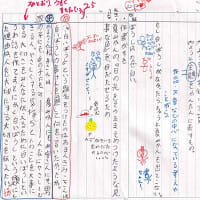

私なら、平和の砦は次の①~③のどこに築くの?と聞いてみます。

すると、①と答えます。

なぜなら、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。と書いてあるからです。

では、砦の意味は

①本城から離れた要所に築く小規模な城。

②外敵の攻撃を防ぐための建造物。要塞。

のどちらかを聞きます。

これは②です。戦争は人の心の中で生まれものであるから...とありますから、心の別の所に本城があるとは考えにくいです。

では、平和の砦は、外敵から守る為に作るわけですが、外敵はどこから来るのでしょう?

答えは、②「自分の心の中から」です。

戦争は人の心の中で生まれものである。と書いてあるからです。

それから、外敵って何でしょう?と問うてみます。

それは、平和を壊す恐れのあるものです。

平和=

(一)心配・もめごとなどが無く、なごやかな状態。

(二)戦争や災害などが無く、不安を感じないで生活出来る状態。

不安=不結果(最悪の事態)に対する恐れに支配されて、落ち着かない様子。

から考えます。

平和を壊すものは、「心配」「もめごと」「戦争」「災害」のようなものだと分かります。

戦争は人の心の中で生まれものであるから、心の中の、「心配」「もめごと」「戦争したい気持ち」「災いをもたらしたい気持ち」から、平和を守る「砦」を、築かなければならない。

そんな話し合いができたらよいと思います。

【築く】(他五)

〈どこ・なにニなにヲ―〉 〔「杵キ築ツく」の意という〕

(一)石を積み重ねたり 土を盛り 突き固めたり して、堅固で小高い物を作る。

ですから、一気に作るのでなく、長い時間をかけて、強固に、大きくしていくなどという意見がでてくるとすてきだと思います。

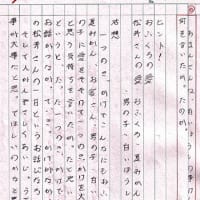

しかし、「戦争は人の心の中で生まれものである」って、よく考えるととてもおかしな文です。

戦争= ①軍隊と軍隊とが武力を行使して争うこと。特に、国家間の全面的な争い。

心の中で、軍隊と軍隊が戦えるはずがありません。

心の中で、国家間の争いがあるはずがありません。

そこでよく文を読んで考えてみます。

「生まれる」とあります。

生まれる=(一)動物の子が母体や卵から離れ出て、個体としての生命活動が始まるようになる。

(二)それまで無かったものが作り出される。

(三)心の中などにある感情や考えが生じる。発生する

ここでの生まれるは(三)があてはまると思います。

つまり、戦争のもとは心の中で芽生えるのです。

それが、育って大きな憎しみになり

やがて成長すると、戦争になるのです。

そこまで考えると、

「戦争は人の心の中で生まれものである」は、

戦争は、人の心の中で芽生えた、憎しみや妬み、蔑み、劣等感や優越感などが、大人の損得勘定や見栄やおかしなプライドによって増幅されて、起こるものだという意味だと考えられます。

例え戦争がなくても、人々が不安を感じて生きる世の中は、平和とは言いません。

安心して暮らせる世の中にするためには、単に戦争をしないだけでなく、

人と共存、自然と共存する社会の実現が不可欠です。

もちろん、政治だって、経済だって安定してくれないと困ります。

さらに、

戦争は人の心の中で生まれものであるから人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。

の、主語を問うてみたいと思いました。

①だれかが

②政府が

③私が

④私たちが

⑤あなたが

この中のどれだと思いますか?

当然、私も、あなたも、それ以外の人もだから、④の私たちです。

「私たちは、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」

これが、作者の願いです。

これらの材料が出そろえば

次のような作者の思いが見えてきます。

人間の心は弱くて、いつか戦争につながるような悪い思いがわき起こるものです。

その弱い心が積み重なって増幅して戦争が起こったり、その弱い心につけ込んで利益を得ようとする人がいるから戦争が起こるのです。

そうしたちょっとした弱い思いに負けない、強く・正しく・思いやりのある心に、

私も努力してなっていくし、あなたもなってください。

また、誰かが「戦争をしよう。」と言い出したときでも

真に平和の大切さを知り、守っている人たちなら、それを止めることができます。

そんなに難しいことでなくてよいのです。

弱い立場の人を思いやる、

相手の心を気遣う、

人と会ったら挨拶をする、

そんな人間として当たり前の事からでよいのです。

まず、私たちの周りから、優しく、平和で、住みやすい社会を作っていきましょう。...

こんな作業をしていくと、観念的でない、6年生でも関われ、行動できるレベルの話し合いができるかもしれないと感じました。

もちろん、とても良い授業でした、

かなり深いところまで子どもたち自身の力で迫っていました。

そんな素晴らしい授業を見たから、私もいろいろ考えることができました。

職員の挨拶もよいし、研究熱心であるし、教室での授業が誠実であるからでしょう。

研究発表会の授業感想ありがとう。6年生の授業は私は参観できませんでしたが。廊下まで行ったら、子どもたちの集中、しっとりとした学びが廊下まで伝わってきましたので、いいなーと思いました。

授業を参観された酒井さんの文を読むとその通りだと感じました。教師の話し方が落ち着いており、一つの願いがあります。子どもたちの学びも敏感であり、グループ学習などの学びもとてもよく訓練されていると思います。ただ、材料を揃えた所からの学びが浅いようです。もう少し追求させたいですね。文を限定するとか、せっかく調べた言葉の意味を使うとかね。あるいは、選択問題にして、根拠を見つけていくとかね。つまり、読み取っていくための道具が少ないのです。

中瀬小の先生方は力がありますから、すぐできると思います。先生のブロクを6年生の先生に紹介したいと思います。

「とりで」とは何だろう?とか、どういうのが「平和」と言うんだろう?、などと思っていました。そしてインターネットで調べてみたらこのサイトがあったので見てみました。

この感想は、私が知りたかったことが全部のっていました。

ホントにありがとうございました。

調べてみたらこのサイトが出てきました。

このサイトは、絵など具体的だったので、とても分かりやすいです

ありがとうございます

明日の授業もがんばります