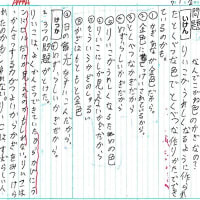

4年生の理科で「電池の働き」について学びました。回路を作らないと、モーターも電球も働かないことが分かり、直列つなぎと並列つなぎがあることが分かりました。

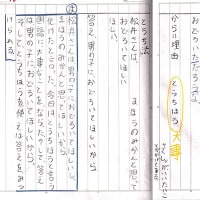

しかし、子供から

「先生、直列と並列があることが分かったけど、どう違うの?」

と質問がでました。

「ほら、検流計を見ると、はりが直列だと1.2だけど、並列だと乾電池1個と同じ0.8でしょ。」

と答えます。

すると、

「どうして、乾電池2個なのに、1つと同じなの?」

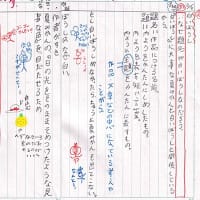

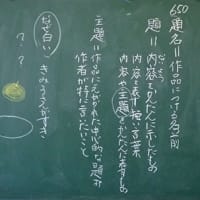

と質問されます。 口では、説明できますが、それではすぐに忘れるでしょうし、感覚的に分からないと思います。理科ですから、実験によって、直列と並列の違いを感じてほしいと思いました。 そこで、次回の理科までに考えて、次のような実験装置を作りました。

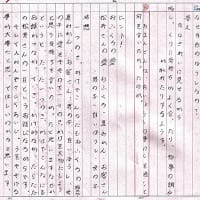

これが、電池の直列つなぎのモデルです。ペットボトル2つを縦につないで水を入れます。

これが、電池の並列つなぎのモデルです。ぺーっとボトル2つを横につなぎ、見えませんがこの2つをストローでつないで水が自由に行き来できるようになっています。

そして、どちらも同じ高さから、そこに開けた穴のストローから水を飛ばします。

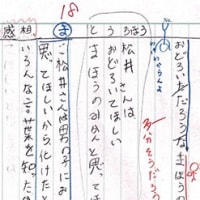

「どっちのモデルが、水が遠くまで飛ぶと思う?」

と、聞きます。

子ども達は、迷わず、

「縦に長いほう!!」

と答えます。

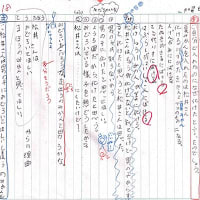

実験を行います。子ども達の予想通り、やっぱり縦に積んだ方がよく水が飛びます。

しかし、子ども達がすぐにもっと大事な2つの違いに気づきます。

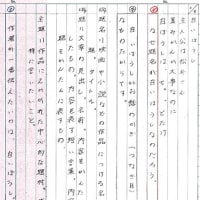

縦長に積んだ「直列モデル」は水位がぐんぐんと下がっていきます。それに比べて「並列モデル」の水位の変化はゆったりです。

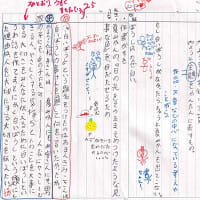

「どっちが電池の直列つなぎなの?」

「縦に、長~いの!!」

「こっちの、横につないだのは、並列つなぎだね。」

「二つのつなぎ方の違いが分かった??」

「うん、縦につなぐのと、横につなぐのだね。」

「直列は、強いけど、長持ちしないね。」

「うん、並列は、豆電球だと暗いと思ったけど、長持ちするいいところもあるんだね。」

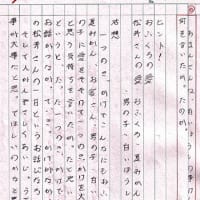

2倍になるのはわかりますが、並列つなぎだと

電圧も電流もかわらないというのは非常に理解

しにくいことだと思います。

こちらのブログのおかげで長年のなぞが解明できました

ありがとうございます