スポーツ&アウトドアのメーカーがそのノウハウでを生かし、繊維メーカーと共同で開発した素材を使用してアパレルを開発するケースは少なくない。

アディダスとスポンサー契約を結ぶサッカー日本代表のユニフォームは、その代表例だろう。これまでアジア予選の会場が高温多湿だったため、裏地にメッシュを使った二重構造が採用され、徹底的な軽量化が図られたケースがあった。

また、軽さや吸汗速乾性、動きやすさなど、快適さを重視したフォーモーション、筋肉を固定し正しい姿勢を維持することによって運動能力を引き出すテックフィット。この2タイプは選手が自分のポジションに応じて選択できるなど、ウエアはビッグイベントを迎えるごとに進化を続けてきた。

ただ、スポーツ系アパレル全体で見れば、こうした高機能ウエアは競技としてスポーツに取り組む人向けになる。いわゆるプロのアスリート仕様だから、一般のスポーツ愛好家にそこまでのニーズはなく、どうしてもメジャー、マスにはなりにくい。

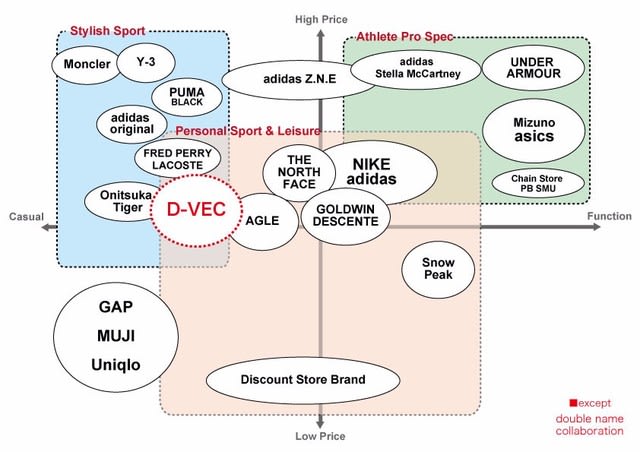

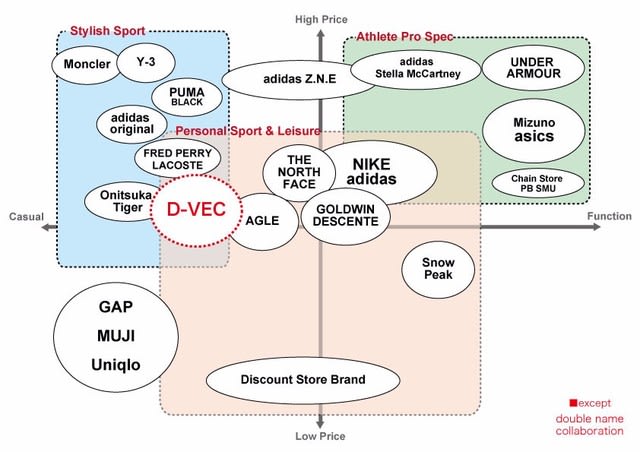

むしろ、成長を遂げているのはパーソナルスポーツ&レジャー(アウトドアやアクションスポーツ含む)のカテゴリーだ。人々の健康志向を背景にライフスタイルの中にスポーツが取り組まれ、気軽に楽しむウォーキングやハイキングなどのアウトドア関連まで含めると、ユーザーの裾野は確実に広がっている。

欧米では高機能なアウトドアウエアがタウンカジュアルとして浸透しているが、日本ではやはり難しい。メジャー化するには、街着としてのファッション性も不可欠だ。それがユーザーをつかみ、市場を広げる条件になるのは間違いない。

国内ではデザントやゴールドウィンが「アスレジャー」(ストレスフリー=快適性を追及したファッション)で市場を開拓しようとしている。ユニクロも言葉こそ出さないが、プロテックパーカーやスウェットの上下などはこのカテゴリーに該当し、価格の手頃さや着やすさからスポーツ愛好家にも兼用されているのではないか。

ただ、アスレジャーと言っても、目新しい言葉が好きなファッション業界が流布しているに過ぎず、明確な市場は押さえきれていないと思う。まして、スポーティーなカジュアルファッションと言えば、あまりに広範過ぎてマーケットリーダーと言えるプレーヤーが存在するはずもない。欧米のスポーツメーカーでも派生ブランドを売り出しているが、それでも市場確保は限定的だ。

だからこそ、スポーツ&アウトドア系のメーカーがパーソナルスポーツ&レジャーの市場を攻略するには、持前のノウハウを生かしコストパフォーマスが高く、タウンカジュアルとの併用を求める層にアプローチしなければならない。そのためにはマーケティングをしっかり行い、ターゲットを絞り込りこむこと。まずはインパクトのある商品を開発し、狭い市場でもピンポイントで押さえるのが先決になる。ブランドバリュを上げていくのはその後でいいと思う。

そんなことを考えていると、筆者のもとにSNSを通じて以下の記事が配信されてきた。

http://www.houyhnhnm.jp/news/155927/

http://www.houyhnhnm.jp/news/157427/

2009年にグローブライドに社名変更した釣り具メーカーの「ダイワ」。同社がその歴史の中で培った高機能素材を織り交ぜ、ファッション的なアプローチで立ち上げたのが新ブランド「ディーベック(D-VEC)」だ。昨年のデビュー時は、釣りにも着用できるアウトドア系のジャケットやフーディーが主流だった。そのため、筆者もそれほど注視はしなかったが、スポンサーのロゴマークがやたら目立つフィッシングウエアとは、明らかに一線を画するデザインは、秀逸で新鮮に見えた。

ところが、配信されてきた今シーズンの商品は、よりタウンカジュアルの色彩が濃く、レディスではリゾートウエアにもなりそうなドレスも登場している。それらの商品を見ると、企画段階からじっくり時間をかけて内容を詰め、商品化にこぎ着けたのが窺える。

例えば、ワイドパンツ。フルレングスで張り感のあるシャンブレー素材を使用し、かつ通気性の良いドライ仕様で、撥水機能も付いている。また、フーディーはありがちな既製パターンを崩し、着丈は短めでドローストリングスで着こなしが変えられる。表地の幾何学模様ではパターンにブレやボケを生かすアヴェドンフォーカス技法を用い、大胆でグラフィカルな柄を描き出している。

ショーツの一つは、異なる複数の縫製パターンを使った3Dニットを採用。人体の形や可動域に合わせた縫い方をしているため体に動きが加わった時、こすれたり引っかかったりすることなく軽やかに動けるのが特徴という。ショーツにそこまでの機能性は必要ないと思うが、同素材でメンズのジップブルゾンやパンツがあることから、こちらならアウトドアで活躍するのは間違いない。

筆者が最も注目するのは、アンブレラクロスのアイテムだ。昨年、原宿のキャットストリートに旗艦店がオープンした時、このコートがメーンで打ち出されていた。文字どおり、傘を着るような撥水素材で、要所には湿気を逃がすベンチレーションを採用している。これなら蒸し暑い梅雨のシーズンには最適と思う。しかも、生地は光沢があって、油絵画家による海をモチーフにしたデザインをオリジナルのジャカードで織り込んでいる。

微に入り細に渡って企画やデザインに注力しただけでなく、釣り具ブランド「DAIWA」のアイデンティティまで表現した点は見事だ。企画には特定のデザイナーを起用せず、国内ブランド含むスタッフ数名のデザインチームが担当しているそうだが、ここまで作り込めるのは凄いのひと言に尽きる。ライセンス契約を解除されたことで、別の海外ブランドを単に百貨店向けに焼き直した某アパレルのコートとは大違いである。

今シーズンはドレスも企画されている。アンブレラクロスのコートと同素材で、それよりもジャカード織りの柄が際立つ。Vネックのオールインワンスタイルにドローストリングスが施され、ウエストマークは自在だ。おそらくリゾートで着ることを意識したのだろう。同素材では他にショーツもある。つまり、ディーベックの企画は釣りというアウトドアスポーツからタウンカジュアルに進み、さらにリゾートウエアにまで斬り込んでいるのだ。

筆者がそこで思うのは、「オッサン臭いレジャーの延長線にいる釣り女子を抜け出し、機能性十分なシャツやパンツ姿でフィッシングを楽しみましょう」「メンズではゴムと天竺のミラノリブのジャケットもあるので、カップル(夫婦)で楽園に飛び立ち、休日を満喫しませんか」「複数カップルで出かけるなら、彼らと釣りを楽しむも良し、女性同士でエステ三昧も良し。釣った魚はホテルのシェフに調理してもらってパーティーも。このドレスなら場が華やぎますよ」との提案である。

よくスポーツにはいろんなドラマが付きものと、言われる。ならば、釣りにも様々なシーンがあっていいはずだ。それを演出してくれるのがウエアリングかもしれない。アパレル企画においても機能性は進化を続けているが、ファッション性やデザインでは頭打ちだ。だから、着る場面を創造していくことが売れるカギになるわけだ。企画の方向性では、いろんなシチュエーションやシーンを考えなければならないのである。

今週末からゴールデンウィークに入る。プレジャーボートや漁船で釣りに出かける人々もたくさんいるだろう。だが、その二歩も三歩も先をいって、南国の楽園で過ごす非日常の中にフィッシングがあってもいいと思う。

かつて作曲家の宇崎竜童が親友の故・根津甚八によく渓流釣りに誘われたが、頑に断っていたという。その理由について、「あんな胴長靴姿で川に入るなんてカッコ悪いものはない」と、語っていた。妻で作詞家の阿木曜子が創る詩に合致する楽曲を作り上げるには、常にナルシストな自分でなければなし得ない。カッコ良い自分を否定することが許せなかったのだろう。

ファッション性の表現が決して上手いと言えないスポーツ&アウトドア系アパレル。そして、機能性の知識を持ち合わせていないカジュアル系アパレル。ディーベックは2つの弱点を克服するだけでなく、ブランドの新たな世界観すら生み出そうとしている。その手段としてウエアリングで非日常というシーンを創り出す。これもアパレルが目指す方向性の一つかもしれない。

アディダスとスポンサー契約を結ぶサッカー日本代表のユニフォームは、その代表例だろう。これまでアジア予選の会場が高温多湿だったため、裏地にメッシュを使った二重構造が採用され、徹底的な軽量化が図られたケースがあった。

また、軽さや吸汗速乾性、動きやすさなど、快適さを重視したフォーモーション、筋肉を固定し正しい姿勢を維持することによって運動能力を引き出すテックフィット。この2タイプは選手が自分のポジションに応じて選択できるなど、ウエアはビッグイベントを迎えるごとに進化を続けてきた。

ただ、スポーツ系アパレル全体で見れば、こうした高機能ウエアは競技としてスポーツに取り組む人向けになる。いわゆるプロのアスリート仕様だから、一般のスポーツ愛好家にそこまでのニーズはなく、どうしてもメジャー、マスにはなりにくい。

むしろ、成長を遂げているのはパーソナルスポーツ&レジャー(アウトドアやアクションスポーツ含む)のカテゴリーだ。人々の健康志向を背景にライフスタイルの中にスポーツが取り組まれ、気軽に楽しむウォーキングやハイキングなどのアウトドア関連まで含めると、ユーザーの裾野は確実に広がっている。

欧米では高機能なアウトドアウエアがタウンカジュアルとして浸透しているが、日本ではやはり難しい。メジャー化するには、街着としてのファッション性も不可欠だ。それがユーザーをつかみ、市場を広げる条件になるのは間違いない。

国内ではデザントやゴールドウィンが「アスレジャー」(ストレスフリー=快適性を追及したファッション)で市場を開拓しようとしている。ユニクロも言葉こそ出さないが、プロテックパーカーやスウェットの上下などはこのカテゴリーに該当し、価格の手頃さや着やすさからスポーツ愛好家にも兼用されているのではないか。

ただ、アスレジャーと言っても、目新しい言葉が好きなファッション業界が流布しているに過ぎず、明確な市場は押さえきれていないと思う。まして、スポーティーなカジュアルファッションと言えば、あまりに広範過ぎてマーケットリーダーと言えるプレーヤーが存在するはずもない。欧米のスポーツメーカーでも派生ブランドを売り出しているが、それでも市場確保は限定的だ。

だからこそ、スポーツ&アウトドア系のメーカーがパーソナルスポーツ&レジャーの市場を攻略するには、持前のノウハウを生かしコストパフォーマスが高く、タウンカジュアルとの併用を求める層にアプローチしなければならない。そのためにはマーケティングをしっかり行い、ターゲットを絞り込りこむこと。まずはインパクトのある商品を開発し、狭い市場でもピンポイントで押さえるのが先決になる。ブランドバリュを上げていくのはその後でいいと思う。

そんなことを考えていると、筆者のもとにSNSを通じて以下の記事が配信されてきた。

http://www.houyhnhnm.jp/news/155927/

http://www.houyhnhnm.jp/news/157427/

2009年にグローブライドに社名変更した釣り具メーカーの「ダイワ」。同社がその歴史の中で培った高機能素材を織り交ぜ、ファッション的なアプローチで立ち上げたのが新ブランド「ディーベック(D-VEC)」だ。昨年のデビュー時は、釣りにも着用できるアウトドア系のジャケットやフーディーが主流だった。そのため、筆者もそれほど注視はしなかったが、スポンサーのロゴマークがやたら目立つフィッシングウエアとは、明らかに一線を画するデザインは、秀逸で新鮮に見えた。

ところが、配信されてきた今シーズンの商品は、よりタウンカジュアルの色彩が濃く、レディスではリゾートウエアにもなりそうなドレスも登場している。それらの商品を見ると、企画段階からじっくり時間をかけて内容を詰め、商品化にこぎ着けたのが窺える。

例えば、ワイドパンツ。フルレングスで張り感のあるシャンブレー素材を使用し、かつ通気性の良いドライ仕様で、撥水機能も付いている。また、フーディーはありがちな既製パターンを崩し、着丈は短めでドローストリングスで着こなしが変えられる。表地の幾何学模様ではパターンにブレやボケを生かすアヴェドンフォーカス技法を用い、大胆でグラフィカルな柄を描き出している。

ショーツの一つは、異なる複数の縫製パターンを使った3Dニットを採用。人体の形や可動域に合わせた縫い方をしているため体に動きが加わった時、こすれたり引っかかったりすることなく軽やかに動けるのが特徴という。ショーツにそこまでの機能性は必要ないと思うが、同素材でメンズのジップブルゾンやパンツがあることから、こちらならアウトドアで活躍するのは間違いない。

筆者が最も注目するのは、アンブレラクロスのアイテムだ。昨年、原宿のキャットストリートに旗艦店がオープンした時、このコートがメーンで打ち出されていた。文字どおり、傘を着るような撥水素材で、要所には湿気を逃がすベンチレーションを採用している。これなら蒸し暑い梅雨のシーズンには最適と思う。しかも、生地は光沢があって、油絵画家による海をモチーフにしたデザインをオリジナルのジャカードで織り込んでいる。

微に入り細に渡って企画やデザインに注力しただけでなく、釣り具ブランド「DAIWA」のアイデンティティまで表現した点は見事だ。企画には特定のデザイナーを起用せず、国内ブランド含むスタッフ数名のデザインチームが担当しているそうだが、ここまで作り込めるのは凄いのひと言に尽きる。ライセンス契約を解除されたことで、別の海外ブランドを単に百貨店向けに焼き直した某アパレルのコートとは大違いである。

今シーズンはドレスも企画されている。アンブレラクロスのコートと同素材で、それよりもジャカード織りの柄が際立つ。Vネックのオールインワンスタイルにドローストリングスが施され、ウエストマークは自在だ。おそらくリゾートで着ることを意識したのだろう。同素材では他にショーツもある。つまり、ディーベックの企画は釣りというアウトドアスポーツからタウンカジュアルに進み、さらにリゾートウエアにまで斬り込んでいるのだ。

筆者がそこで思うのは、「オッサン臭いレジャーの延長線にいる釣り女子を抜け出し、機能性十分なシャツやパンツ姿でフィッシングを楽しみましょう」「メンズではゴムと天竺のミラノリブのジャケットもあるので、カップル(夫婦)で楽園に飛び立ち、休日を満喫しませんか」「複数カップルで出かけるなら、彼らと釣りを楽しむも良し、女性同士でエステ三昧も良し。釣った魚はホテルのシェフに調理してもらってパーティーも。このドレスなら場が華やぎますよ」との提案である。

よくスポーツにはいろんなドラマが付きものと、言われる。ならば、釣りにも様々なシーンがあっていいはずだ。それを演出してくれるのがウエアリングかもしれない。アパレル企画においても機能性は進化を続けているが、ファッション性やデザインでは頭打ちだ。だから、着る場面を創造していくことが売れるカギになるわけだ。企画の方向性では、いろんなシチュエーションやシーンを考えなければならないのである。

今週末からゴールデンウィークに入る。プレジャーボートや漁船で釣りに出かける人々もたくさんいるだろう。だが、その二歩も三歩も先をいって、南国の楽園で過ごす非日常の中にフィッシングがあってもいいと思う。

かつて作曲家の宇崎竜童が親友の故・根津甚八によく渓流釣りに誘われたが、頑に断っていたという。その理由について、「あんな胴長靴姿で川に入るなんてカッコ悪いものはない」と、語っていた。妻で作詞家の阿木曜子が創る詩に合致する楽曲を作り上げるには、常にナルシストな自分でなければなし得ない。カッコ良い自分を否定することが許せなかったのだろう。

ファッション性の表現が決して上手いと言えないスポーツ&アウトドア系アパレル。そして、機能性の知識を持ち合わせていないカジュアル系アパレル。ディーベックは2つの弱点を克服するだけでなく、ブランドの新たな世界観すら生み出そうとしている。その手段としてウエアリングで非日常というシーンを創り出す。これもアパレルが目指す方向性の一つかもしれない。