■『猫町』(パロル舎)

萩原朔太郎/作 金井田英津子/画

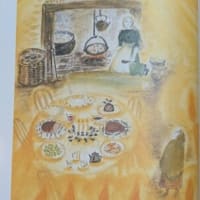

同じくパロル舎から出版されている『冥途』を読んで、初めて金井田英津子さんの画を見て惚れ込んでしまった。

早速、図書館で検索して他の本も借りてみた。

もうこの装丁自体ステキすぎて、ただただ持っていたくなる。

そして1ページ目の旅へのロマンの喪失の理由から始まって、

現在の自分自身とあまりにリンクして苦笑してしまった。

どこかにずっと座っていなければならない仕事を始めると、

やたらと町歩きへの憧憬が高まってくるのに、

去年、行きたいと思っていたところに大体行ってしまった今となっては、

旅が新たな体験どころか、単なる場所の移動にしか思えない気がまさにしていたからだ。

▼あらすじ

旅に飽きた主人公の男は、麻薬中毒から体力作りのために医者から散歩をすすめられていた。

男には歩きながら瞑想に耽る癖があり、自ら言うところによる“三半規管の疾病”のためかかなりの道オンチでもあった。

「なぜなら学者の説によれば、方角を知覚する特殊の機能は、耳の中にある三半規管の作用だと言うことだから。」

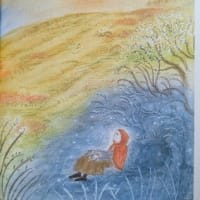

そして道に迷うたび、風景の裏側にいるような感覚に襲われるのだった。

「前に見た不思議の町は、磁石を反対に裏返した、宇宙の逆空間に実在したのであった。」

「つまり一つの同じ景色を、始めに諸君は裏側から見、後には平常の習慣通り、再度正面から見たのである。」

これから話すことも幻覚だと言われればそれまでだが、小説家ではない男はただ経験した事実だけを記事に書いたという。

北越の温泉地に滞留していた男は、「軽便鉄道」でちょっと離れたU町へと歩いていく。

そしていつもの癖で「口碑(古くからの言い伝え。伝説)」のことを考えていた。

タブーや迷信、犬神につかれたとか、「憑き村」と呼ばれ忌み嫌われた人々とは、

たぶん風習の異なる移住民、帰化人、キリシタン衆徒らのことだろう、などと考えているうちに道に迷ってしまう。

焦ってたどり着いた町はとても静かで、なんとも言えない風情に男は最初魅了されたが、

どこか異様な雰囲気を感じ取り、戦慄する。

「町全体が一つの薄い玻璃で構成されてる、危険な毀われやすい建物みたいであった、

ちょっとしたバランスを失っても、家全体が崩壊して、硝子が粉々に砕けてしまう。」

「それは大地震の来る一瞬前に、平常と少しも変らない町の様子を、

どこかで一人が、不思議に怪しみながら見ているような、おそろしい不安を内容した予感であった。」

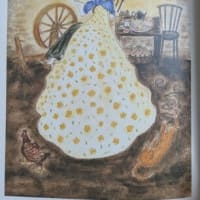

その町は猫の町だった。どこを見ても猫、猫、猫、猫、猫。

「私自身の宇宙が、意識のバランスを失って崩壊したのだ。」

しかし、次の瞬間、男は意識を取り戻す。町は表の顔に戻り、いつもの埃っぽい、平凡な田舎に戻っていた。

「通俗的に言えば、自分は狐に化かされた」のだった。

「そもそも形而上の実在世界は、景色の裏側にあるのか表にあるのか。だれもまた、おそらくこの謎を解答できない。」

男は宇宙のどこかに確かに猫の精霊ばかりがすんでいる町が実在しているに違いないと結論する。

猫ばかりの町なんて住んでみたい。まるで『アタゴオル』の世界!

昭和の日本文学の味わい深さの一片を今さらながら分かり始めてきた。

著者は本書に書いている通りモルヒネやコカインの常習者だったのだろうか?

【気になった言葉】

余事:本筋以外の事柄。他事。

鋪石(しきいし):通路・玄関先・庭などに、敷き並べた平らな石。

情趣:しみじみと落ち着いた気分やおもむき。

メタフィジック:形而上学

乗合馬車:多人数がいっしょに乗る馬車。ふつう、一定の路線を一定の運賃をとって走った。

オクラ「魔神の正体」

満目荒寥:見わたすかぎり荒れ果ててものさびしいこと。

高楼:高く造った建物。たかどの。

アトモスフィア:雰囲気

【金井田英津子のほかの著書】

「水に棲む猫」パロル舎

「のら猫交友記」潮文社

萩原朔太郎/作 金井田英津子/画

同じくパロル舎から出版されている『冥途』を読んで、初めて金井田英津子さんの画を見て惚れ込んでしまった。

早速、図書館で検索して他の本も借りてみた。

もうこの装丁自体ステキすぎて、ただただ持っていたくなる。

そして1ページ目の旅へのロマンの喪失の理由から始まって、

現在の自分自身とあまりにリンクして苦笑してしまった。

どこかにずっと座っていなければならない仕事を始めると、

やたらと町歩きへの憧憬が高まってくるのに、

去年、行きたいと思っていたところに大体行ってしまった今となっては、

旅が新たな体験どころか、単なる場所の移動にしか思えない気がまさにしていたからだ。

▼あらすじ

旅に飽きた主人公の男は、麻薬中毒から体力作りのために医者から散歩をすすめられていた。

男には歩きながら瞑想に耽る癖があり、自ら言うところによる“三半規管の疾病”のためかかなりの道オンチでもあった。

「なぜなら学者の説によれば、方角を知覚する特殊の機能は、耳の中にある三半規管の作用だと言うことだから。」

そして道に迷うたび、風景の裏側にいるような感覚に襲われるのだった。

「前に見た不思議の町は、磁石を反対に裏返した、宇宙の逆空間に実在したのであった。」

「つまり一つの同じ景色を、始めに諸君は裏側から見、後には平常の習慣通り、再度正面から見たのである。」

これから話すことも幻覚だと言われればそれまでだが、小説家ではない男はただ経験した事実だけを記事に書いたという。

北越の温泉地に滞留していた男は、「軽便鉄道」でちょっと離れたU町へと歩いていく。

そしていつもの癖で「口碑(古くからの言い伝え。伝説)」のことを考えていた。

タブーや迷信、犬神につかれたとか、「憑き村」と呼ばれ忌み嫌われた人々とは、

たぶん風習の異なる移住民、帰化人、キリシタン衆徒らのことだろう、などと考えているうちに道に迷ってしまう。

焦ってたどり着いた町はとても静かで、なんとも言えない風情に男は最初魅了されたが、

どこか異様な雰囲気を感じ取り、戦慄する。

「町全体が一つの薄い玻璃で構成されてる、危険な毀われやすい建物みたいであった、

ちょっとしたバランスを失っても、家全体が崩壊して、硝子が粉々に砕けてしまう。」

「それは大地震の来る一瞬前に、平常と少しも変らない町の様子を、

どこかで一人が、不思議に怪しみながら見ているような、おそろしい不安を内容した予感であった。」

その町は猫の町だった。どこを見ても猫、猫、猫、猫、猫。

「私自身の宇宙が、意識のバランスを失って崩壊したのだ。」

しかし、次の瞬間、男は意識を取り戻す。町は表の顔に戻り、いつもの埃っぽい、平凡な田舎に戻っていた。

「通俗的に言えば、自分は狐に化かされた」のだった。

「そもそも形而上の実在世界は、景色の裏側にあるのか表にあるのか。だれもまた、おそらくこの謎を解答できない。」

男は宇宙のどこかに確かに猫の精霊ばかりがすんでいる町が実在しているに違いないと結論する。

猫ばかりの町なんて住んでみたい。まるで『アタゴオル』の世界!

昭和の日本文学の味わい深さの一片を今さらながら分かり始めてきた。

著者は本書に書いている通りモルヒネやコカインの常習者だったのだろうか?

【気になった言葉】

余事:本筋以外の事柄。他事。

鋪石(しきいし):通路・玄関先・庭などに、敷き並べた平らな石。

情趣:しみじみと落ち着いた気分やおもむき。

メタフィジック:形而上学

乗合馬車:多人数がいっしょに乗る馬車。ふつう、一定の路線を一定の運賃をとって走った。

オクラ「魔神の正体」

満目荒寥:見わたすかぎり荒れ果ててものさびしいこと。

高楼:高く造った建物。たかどの。

アトモスフィア:雰囲気

【金井田英津子のほかの著書】

「水に棲む猫」パロル舎

「のら猫交友記」潮文社