今年2025年の8月13日は、1976年の第一回から、50回目の8月13日<国際左利きの日>になります。

(詳細は、以下に↓)

・・・

毎年書き続けていることですが(継続は力、といいます)、

8月13日の<国際左利きの日>を日本語でGoogle検索しますと、

《イギリスにある「Left-Handers Club」という団体により、1992年に制定》といった結果が上位に登場します。

以前は上位10件すべてこの調子、ということもありました。

でも今年は違いました。

7番目にこういうのが出ていました。

↓

8月13日は49回目の「国際左利きの日」INTERNATIONAL ...

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/0c08203a44b3c0b279250570c69aa9d2

元の記事は、

「レフティやすおのお茶でっせ」版 2024.08.13

8月13日は49回目の「国際左利きの日」INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY――始まりは1976年アメリカ

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2024/08/post-2af44d.html

次に<左利きの日>で検索しますと、こっちは残念ながら大半が「1992年イギリス説」でした。

私の上記のブログ記事は、14番目でした。

8月13日「(国際)左利きの日」について調べるのなら、英語の<INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY>で、検索していただくのが一番です。

外国で始まった行事ですので。

イギリスにしろ、アメリカにしろ、英語の国ですので、英語で調べるのがベストでしょう。

もちろん、現役で頑張っているイギリスの「Left-handers Club」は偉大ですが、先駆者も忘れて欲しくはありません。

●イギリスの「Left-handers Club」からのメールには――「our first ~ 」

ついでに書いておきますと、今年8月3日に届いたイギリスの「Left-handers Club」からのメール「Lefthanders Day 2025 - Special Offers & more」には、

続けて以下の商品を、8月1日から14日までの2週間「信じられない33%のディスカウント」で販売するとも、ありましたね。

ここで、明確に書かれていますように、「Anything Left Handed(エニシング・レフト・ハンデッド)」が、「our first Left Handers Day(私たちの最初のレフトハンダーズデイ)」を始めてから33年祝い続けている、ということです。

あくまでも「私たちの~」であって、何も「世界で最初に私たちが始めてから」と書いていない、という事実です。

●世界で最初の「レフトハンダーズ・デイ」

話を戻して、世界で最初の「レフトハンダーズ・デイ」について書いておきます。

昨年の上記記事から、そのまた前年(2023年)の文章を孫引きしておきます。

↓

『レフティやすおのお茶でっせ』2023.8.12

8月13日国際左利きの日を前に~メディアに注文-週刊ヒッキイ第647号

goo「新生活」版

--

--

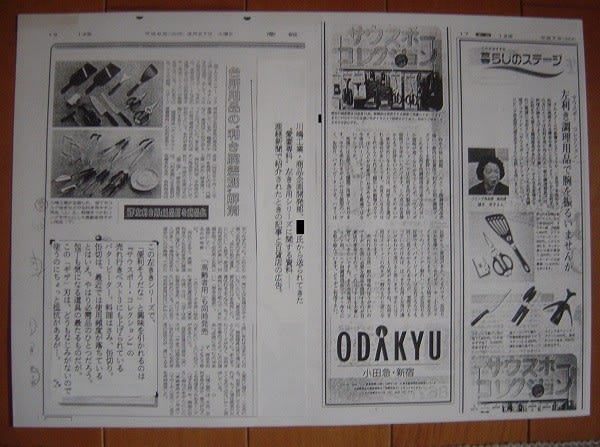

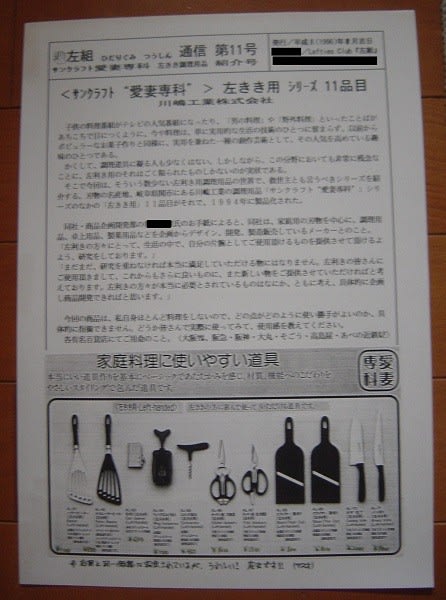

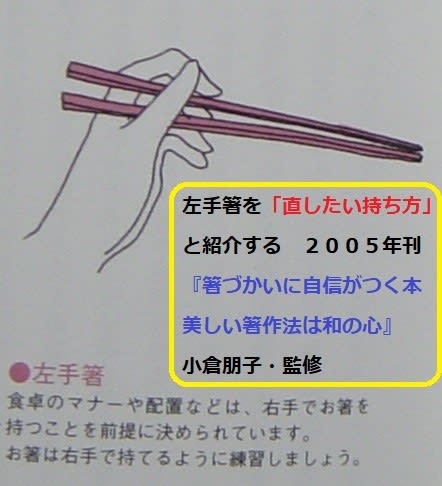

昨年の記事の写真も再掲しておきます(三番目は、今回新規に追加)。

(画像:英語版ウィキペディアの「INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY」の項目冒頭――下線部分:「国際左利きの日」は「レフトハンダー・インターナショナル」の創設者ディーン・R・キャンベルによって1976年に最初の祝祭が行われた-2021.8.13)

(画像:1993年11・12月号~1996年3・4月号 定期購読していた、アメリカ・カンザス州トピカのディーン R. キャンベルによって設立された「Lefthanders International」発行の隔月刊の雑誌「Lefthander Magazine」から、チェアマンのキャンベルさん)

(画像:ディーン・R・キャンベル(Dean R. Campbell)さんがチェアマンを務めるアメリカの左利きの人の会「レフトハンダーズ・インターナショナル(Lefthanders International)」が発行していた左利きの人のための隔月刊の雑誌「レフトハンダー・マガジン(Lefthander Magazine)」1995年7-8月号(JULY/AUGUST 1995)の「国際左利きの日」を祝う記事の一部――《"Some 20years ago"(約20年前)》の文字が見える)

来年は、この「goo」ブログ版の記事は消滅してしまいますので、どうなるかわかりません。

この記事なり、過去の私の記事なりが上位に入ってくることを祈っています。

っていうか、何年も前から言っている、たぶん日本における誤認識の元凶だと思われます、日本語版ウィキペディアの記述が改められれば済む問題、だと思うのですけれど。

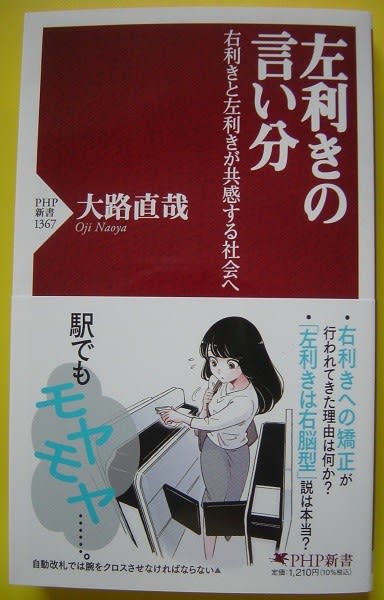

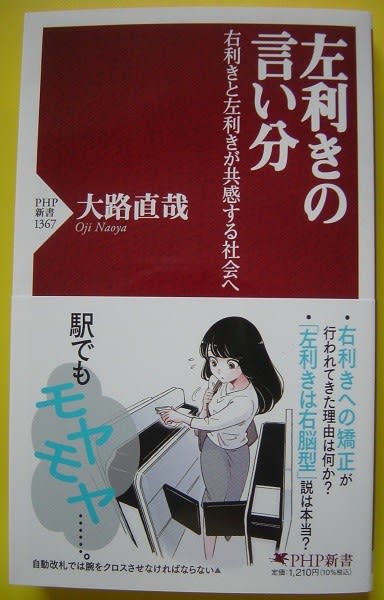

ちなみに、左利きの本の類いで、この「国際左利きの日」の情報を正しく記述している日本人による著作は、私の知るところでは、

『左利きの言い分 右利きと左利きが共感する社会へ』大路 直哉/著 PHP新書 2023/9/16

『左利きあるある 右利きないない』左 来人/著 小山 健/イラスト ポプラ社 2017/2/7

ぐらいでしょうか。

*参照:上記昨年の記事より

●50回目の記念日

1976年の第一回から数えますと、今年はなんと50年、50回目となります。

50年記念といいましても、私は別になにもいたしませんけれど。

どなたが何かしていただければ、幸いです。

ちなみに、8月13日の「国際左利きの日」の行事で記憶に残っているのは、飲食店でお箸を右向き(⇒)に置く運動を続けておられた「レフチャス」という活動がありました。

2007年8月13日から始まり、2019年8月までは、Facebookに情報が残っています。

しかし「レフチャス」サイト(http://www.lefteous.jp/)は消えています。

2020年に始まったコロナ禍により外食産業や旅行業界は大きな被害を受けました。

「レフチャス」運動も被害を免れなかったようで残念なことです。

*参照:

LEFTEOUS - Facebook

『レフティやすおのお茶でっせ』の「レフチャス」過去記事

・2007.8.14

少数派の気持ち伝える「左利きの日」企画開催される

・2013.8.18

レフチャス(LEFTEOUS)day2013:<国際左利きの日>情報2

・2016.8.10

今年もやります!8月13日レフチャス(LEFTEOUS)の日―国際左利きの日

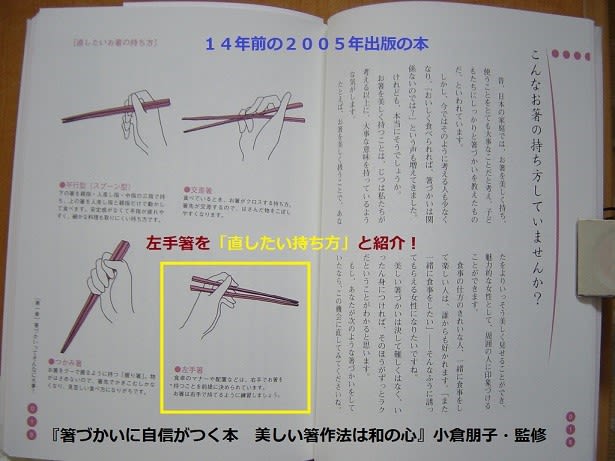

●この一年に出版された<左利き関係の本>を紹介

最後に、この一年のうちに新たに出版された<左利き関係の本>を紹介しておわりにします。

「できるかな絵本」シリーズ

『おはしを じょうずに もてるかな』深見春夫 作・絵 岩崎書店 2024/11/18

岩崎書店サイトより

↓

おはしを じょうずに もてるかな

右手例と左手例が対等に、同じ大きさで説明されています。

しかも、ちょっとお姉さんふうの「左手」さんが幼児ぽい「右手」ちゃんに教えるという設定になっています。

この点は、いつも嫌な思いをしてきた私のような左利きさんには、少しですが優越感のようなものを感じさせてくれて、ちょっと溜飲が下がるといったところでしょうか。

*参照:

メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』(まぐまぐ!)

第689号(Vol.21 no.12/No.689) 2025/7/5

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ―特別編―

右利きも左利きも共存のお箸持ち方絵本

『おはしを じょうずに もてるかな』」

ブログ『レフティやすおのお茶でっせ』2025.7.5

<親御さんへ>特別編―左右共存お箸持ち方絵本『おはしをじょうずにもてるかな』-週刊ヒッキイ第689号

goo「新生活」版

※

参照:ブログ『レフティやすおのお茶でっせ』―過去の「8月13日は<国際左利きの日>」の関連記事

・2024.8.13

8月13日は49回目の「国際左利きの日」INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY――始まりは1976年アメリカ

goo「新生活」版

・2023.8.12

8月13日国際左利きの日を前に~メディアに注文-週刊ヒッキイ第647号

goo「新生活」版

・2022.8.13

2022年8月13日左利きの日INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY合併号-週刊ヒッキイ第624号

goo「新生活」版

メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

第624号(No.624) 2022/8/13

「2022年8月合併号―「8月13日は国際左利きの日」―」

・2021.8.12

8月13日「国際左利きの日」を前に、左利きメルマガ「週刊ヒッキイ」創刊600号達成

goo「新生活」版

・2021.8.7

「左利き差別」問題と「みにくいアヒルの子」-週刊ヒッキイ創刊600号記念号

goo「新生活」版

・2020.8.12

2020年8月13日は1976年の制定から45回目の国際左利きの日

・2019.8.13

8月13日は国際左利きの日-1976年の制定より今年は44度目

・2018.8.13

8月13日国際左利きの日ILHDとAKB48Team8左利き選抜のことなど

・2017.8.13

8月13日はハッピーレフトハンダーズデー!

・2016.9.1

8月13日は〈国際左利きの日〉特別編-左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii第474,475,476号

・2016.8.14

昨日(8月13日)アメブロで「今日は左利きの日」をやってました

・2016.8.10

今年もやります!8月13日レフチャス(LEFTEOUS)の日―国際左利きの日

・2015.8.12

明日8月13日は1976年制定から40回目の国際左利きの日

・2014.8.12

8月13日は39回目の国際的な<左利きの日>&LEFTEOUS2014年

・2013.8.13

8月13日<国際左利きの日>企画「ヒダリキックマガジン」で始まる!

・2013.9.2

『グリグリくりぃむ』左利き選手権:<国際左利きの日>情報5

・2013.8.28

ブログネタ「両利きになる練習したことある?」:<国際左利きの日>情報4

・2013.8.19

雑学フェアにて~渡瀬けん著『左利きの人々』:<国際左利きの日>情報3

・2013.8.18

レフチャス(LEFTEOUS)day2013:<国際左利きの日>情報2

・2013.8.13

8月13日<国際左利きの日>企画「ヒダリキックマガジン」で始まる!

・2012.8.12

8月13日は37度目の“左利きの日”

・2011.8.13

国際“左利きの日”を迎えて&週刊ヒッキイ273号特別編「個人モデル」から「社会モデル」へ

・2010.8.21

今週の-週刊ヒッキイhikkii225名作の中の左利き(番外編)はさみ

・2010.8.14

今週の-週刊ヒッキイhikkii224《矯正/直す》表現に思う(5)前編

・2010.8.13

13日の金曜日はナント…左利きの日

・2009.8.22

今週の週刊ヒッキイ―第193号「<左利きプチ・アンケート>再版第33回」

・2008.8.13

33回目の8月13日国際左利きの日

・2007.8.14

少数派の気持ち伝える「左利きの日」企画開催される

・2006.8.13

きょう8月13日は≪国際≫左利きの日です

・2005.8.13

今年も今日8月13日はINTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY

・2004.8.13

きょう8月13日はINTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY 「左利きの日」

・2004.8.12

明日8月13日は「左利きの日」

カテゴリ:8月13日国際左利きの日

カテゴリ:2月10日左利きグッズの日

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">2025年8月13日は50回目の<国際左利きの日>INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY

--

(詳細は、以下に↓)

・・・

毎年書き続けていることですが(継続は力、といいます)、

8月13日の<国際左利きの日>を日本語でGoogle検索しますと、

《イギリスにある「Left-Handers Club」という団体により、1992年に制定》といった結果が上位に登場します。

以前は上位10件すべてこの調子、ということもありました。

でも今年は違いました。

7番目にこういうのが出ていました。

↓

8月13日は49回目の「国際左利きの日」INTERNATIONAL ...

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/0c08203a44b3c0b279250570c69aa9d2

元の記事は、

「レフティやすおのお茶でっせ」版 2024.08.13

8月13日は49回目の「国際左利きの日」INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY――始まりは1976年アメリカ

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2024/08/post-2af44d.html

次に<左利きの日>で検索しますと、こっちは残念ながら大半が「1992年イギリス説」でした。

私の上記のブログ記事は、14番目でした。

8月13日「(国際)左利きの日」について調べるのなら、英語の<INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY>で、検索していただくのが一番です。

外国で始まった行事ですので。

イギリスにしろ、アメリカにしろ、英語の国ですので、英語で調べるのがベストでしょう。

もちろん、現役で頑張っているイギリスの「Left-handers Club」は偉大ですが、先駆者も忘れて欲しくはありません。

●イギリスの「Left-handers Club」からのメールには――「our first ~ 」

ついでに書いておきますと、今年8月3日に届いたイギリスの「Left-handers Club」からのメール「Lefthanders Day 2025 - Special Offers & more」には、

《This August 13th, Anything Left Handed is celebrating 33 years since we launched our first Left Handers Day,とあります。

(筆者訳)この8月13日、エニシング・レフト・ハンデッドは、33年お祝いし続けています、私たちの最初の「レフトハンダーズ・デイ」を始めてから。》

続けて以下の商品を、8月1日から14日までの2週間「信じられない33%のディスカウント」で販売するとも、ありましたね。

ここで、明確に書かれていますように、「Anything Left Handed(エニシング・レフト・ハンデッド)」が、「our first Left Handers Day(私たちの最初のレフトハンダーズデイ)」を始めてから33年祝い続けている、ということです。

あくまでも「私たちの~」であって、何も「世界で最初に私たちが始めてから」と書いていない、という事実です。

●世界で最初の「レフトハンダーズ・デイ」

話を戻して、世界で最初の「レフトハンダーズ・デイ」について書いておきます。

昨年の上記記事から、そのまた前年(2023年)の文章を孫引きしておきます。

↓

『レフティやすおのお茶でっせ』2023.8.12

8月13日国際左利きの日を前に~メディアに注文-週刊ヒッキイ第647号

goo「新生活」版

--

英語の「International Lefthanders Day」

「International Lefthander's Day」等で検索しますと現れます、

英語版のWikipediaやその他の左利き系サイトには、

(私の英語読解力に誤りなければ)

1976年、アメリカ・カンザス州の州都トピカに開店した

左利き用品店のオーナー、ご自身左利きである、

ディーン・キャンベル(Dean R. Campbell)さんが、

開店一周年を機に左利きの人の会(Lefthanders International)を始め、

左利きの人の生活向上のために左利き用品の普及を目指し、

開店記念日にあたる<8月13日>を

「国際左利きの日」(INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY)という

記念日に制定したのです。

--

昨年の記事の写真も再掲しておきます(三番目は、今回新規に追加)。

(画像:英語版ウィキペディアの「INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY」の項目冒頭――下線部分:「国際左利きの日」は「レフトハンダー・インターナショナル」の創設者ディーン・R・キャンベルによって1976年に最初の祝祭が行われた-2021.8.13)

(画像:1993年11・12月号~1996年3・4月号 定期購読していた、アメリカ・カンザス州トピカのディーン R. キャンベルによって設立された「Lefthanders International」発行の隔月刊の雑誌「Lefthander Magazine」から、チェアマンのキャンベルさん)

(画像:ディーン・R・キャンベル(Dean R. Campbell)さんがチェアマンを務めるアメリカの左利きの人の会「レフトハンダーズ・インターナショナル(Lefthanders International)」が発行していた左利きの人のための隔月刊の雑誌「レフトハンダー・マガジン(Lefthander Magazine)」1995年7-8月号(JULY/AUGUST 1995)の「国際左利きの日」を祝う記事の一部――《"Some 20years ago"(約20年前)》の文字が見える)

来年は、この「goo」ブログ版の記事は消滅してしまいますので、どうなるかわかりません。

この記事なり、過去の私の記事なりが上位に入ってくることを祈っています。

っていうか、何年も前から言っている、たぶん日本における誤認識の元凶だと思われます、日本語版ウィキペディアの記述が改められれば済む問題、だと思うのですけれど。

ちなみに、左利きの本の類いで、この「国際左利きの日」の情報を正しく記述している日本人による著作は、私の知るところでは、

『左利きの言い分 右利きと左利きが共感する社会へ』大路 直哉/著 PHP新書 2023/9/16

『左利きあるある 右利きないない』左 来人/著 小山 健/イラスト ポプラ社 2017/2/7

ぐらいでしょうか。

*参照:上記昨年の記事より

『左利きの言い分 右利きと左利きが共感する社会へ』大路 直哉/著 PHP新書 2023/9/16

――旧著『見えざる左手』から二十数年、新たに「日本左利き協会」を設立された発起人の一人として、左利きの問題に取り組んだ著作。

「国際左利き日」については、イギリス「Left-Handers Club」による活動を紹介する箇所の注に、始まりは1976年アメリカのキャンベルさんによると明記している。

●50回目の記念日

1976年の第一回から数えますと、今年はなんと50年、50回目となります。

50年記念といいましても、私は別になにもいたしませんけれど。

どなたが何かしていただければ、幸いです。

ちなみに、8月13日の「国際左利きの日」の行事で記憶に残っているのは、飲食店でお箸を右向き(⇒)に置く運動を続けておられた「レフチャス」という活動がありました。

2007年8月13日から始まり、2019年8月までは、Facebookに情報が残っています。

しかし「レフチャス」サイト(http://www.lefteous.jp/)は消えています。

2020年に始まったコロナ禍により外食産業や旅行業界は大きな被害を受けました。

「レフチャス」運動も被害を免れなかったようで残念なことです。

*参照:

LEFTEOUS - Facebook

『レフティやすおのお茶でっせ』の「レフチャス」過去記事

・2007.8.14

少数派の気持ち伝える「左利きの日」企画開催される

・2013.8.18

レフチャス(LEFTEOUS)day2013:<国際左利きの日>情報2

《■ お箸を左右逆さまに置くイベント/お箸をいつもと反対に置くことで、左利きの人たちの感じる違和感を右利きの人たちに楽しんでもらうイベント》【レフチャスDAY2013】fecebookより

・2016.8.10

今年もやります!8月13日レフチャス(LEFTEOUS)の日―国際左利きの日

《今年もやらせてもらいます!8月13日レフチャスの日。

今年は、「れふ茶す」!みなさんをレフチャスのお茶の世界へご招待します。

(略)お散歩がてら、マイノリティの気持ちを体験にいらっしゃいませんか?》

●この一年に出版された<左利き関係の本>を紹介

最後に、この一年のうちに新たに出版された<左利き関係の本>を紹介しておわりにします。

「できるかな絵本」シリーズ

『おはしを じょうずに もてるかな』深見春夫 作・絵 岩崎書店 2024/11/18

岩崎書店サイトより

↓

おはしを じょうずに もてるかな

《左ききも大丈夫!箸の持ち方がわかる絵本》

《おはしの正しい持ち方をわかりやすく、ていねいに伝えます。/

右きき、左きき、どちらでもおはしをじょうずに持てるようになる、

画期的な絵本!》

右手例と左手例が対等に、同じ大きさで説明されています。

しかも、ちょっとお姉さんふうの「左手」さんが幼児ぽい「右手」ちゃんに教えるという設定になっています。

この点は、いつも嫌な思いをしてきた私のような左利きさんには、少しですが優越感のようなものを感じさせてくれて、ちょっと溜飲が下がるといったところでしょうか。

*参照:

メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』(まぐまぐ!)

第689号(Vol.21 no.12/No.689) 2025/7/5

「左利きのお子さんをお持ちの親御さんへ―特別編―

右利きも左利きも共存のお箸持ち方絵本

『おはしを じょうずに もてるかな』」

ブログ『レフティやすおのお茶でっせ』2025.7.5

<親御さんへ>特別編―左右共存お箸持ち方絵本『おはしをじょうずにもてるかな』-週刊ヒッキイ第689号

goo「新生活」版

※

参照:ブログ『レフティやすおのお茶でっせ』―過去の「8月13日は<国際左利きの日>」の関連記事

・2024.8.13

8月13日は49回目の「国際左利きの日」INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY――始まりは1976年アメリカ

goo「新生活」版

・2023.8.12

8月13日国際左利きの日を前に~メディアに注文-週刊ヒッキイ第647号

goo「新生活」版

・2022.8.13

2022年8月13日左利きの日INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY合併号-週刊ヒッキイ第624号

goo「新生活」版

メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

第624号(No.624) 2022/8/13

「2022年8月合併号―「8月13日は国際左利きの日」―」

・2021.8.12

8月13日「国際左利きの日」を前に、左利きメルマガ「週刊ヒッキイ」創刊600号達成

goo「新生活」版

・2021.8.7

「左利き差別」問題と「みにくいアヒルの子」-週刊ヒッキイ創刊600号記念号

goo「新生活」版

・2020.8.12

2020年8月13日は1976年の制定から45回目の国際左利きの日

・2019.8.13

8月13日は国際左利きの日-1976年の制定より今年は44度目

・2018.8.13

8月13日国際左利きの日ILHDとAKB48Team8左利き選抜のことなど

・2017.8.13

8月13日はハッピーレフトハンダーズデー!

・2016.9.1

8月13日は〈国際左利きの日〉特別編-左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii第474,475,476号

・2016.8.14

昨日(8月13日)アメブロで「今日は左利きの日」をやってました

・2016.8.10

今年もやります!8月13日レフチャス(LEFTEOUS)の日―国際左利きの日

・2015.8.12

明日8月13日は1976年制定から40回目の国際左利きの日

・2014.8.12

8月13日は39回目の国際的な<左利きの日>&LEFTEOUS2014年

・2013.8.13

8月13日<国際左利きの日>企画「ヒダリキックマガジン」で始まる!

・2013.9.2

『グリグリくりぃむ』左利き選手権:<国際左利きの日>情報5

・2013.8.28

ブログネタ「両利きになる練習したことある?」:<国際左利きの日>情報4

・2013.8.19

雑学フェアにて~渡瀬けん著『左利きの人々』:<国際左利きの日>情報3

・2013.8.18

レフチャス(LEFTEOUS)day2013:<国際左利きの日>情報2

・2013.8.13

8月13日<国際左利きの日>企画「ヒダリキックマガジン」で始まる!

・2012.8.12

8月13日は37度目の“左利きの日”

・2011.8.13

国際“左利きの日”を迎えて&週刊ヒッキイ273号特別編「個人モデル」から「社会モデル」へ

・2010.8.21

今週の-週刊ヒッキイhikkii225名作の中の左利き(番外編)はさみ

・2010.8.14

今週の-週刊ヒッキイhikkii224《矯正/直す》表現に思う(5)前編

・2010.8.13

13日の金曜日はナント…左利きの日

・2009.8.22

今週の週刊ヒッキイ―第193号「<左利きプチ・アンケート>再版第33回」

・2008.8.13

33回目の8月13日国際左利きの日

・2007.8.14

少数派の気持ち伝える「左利きの日」企画開催される

・2006.8.13

きょう8月13日は≪国際≫左利きの日です

・2005.8.13

今年も今日8月13日はINTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY

・2004.8.13

きょう8月13日はINTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY 「左利きの日」

・2004.8.12

明日8月13日は「左利きの日」

カテゴリ:8月13日国際左利きの日

カテゴリ:2月10日左利きグッズの日

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">2025年8月13日は50回目の<国際左利きの日>INTERNATIONAL LEFTHANDERS DAY

--