旧知の福山市日中友好協会会長、佐藤明久氏から本が届いた。上海魯迅記念館編の『中国現代作家手稿及文献国際学術研討会論文集』(上海文化出版社)。2014年8月に行われた学術シンポジウムをまとめたものだ。主として魯迅の直筆原稿を通じた魯迅研究の成果である。

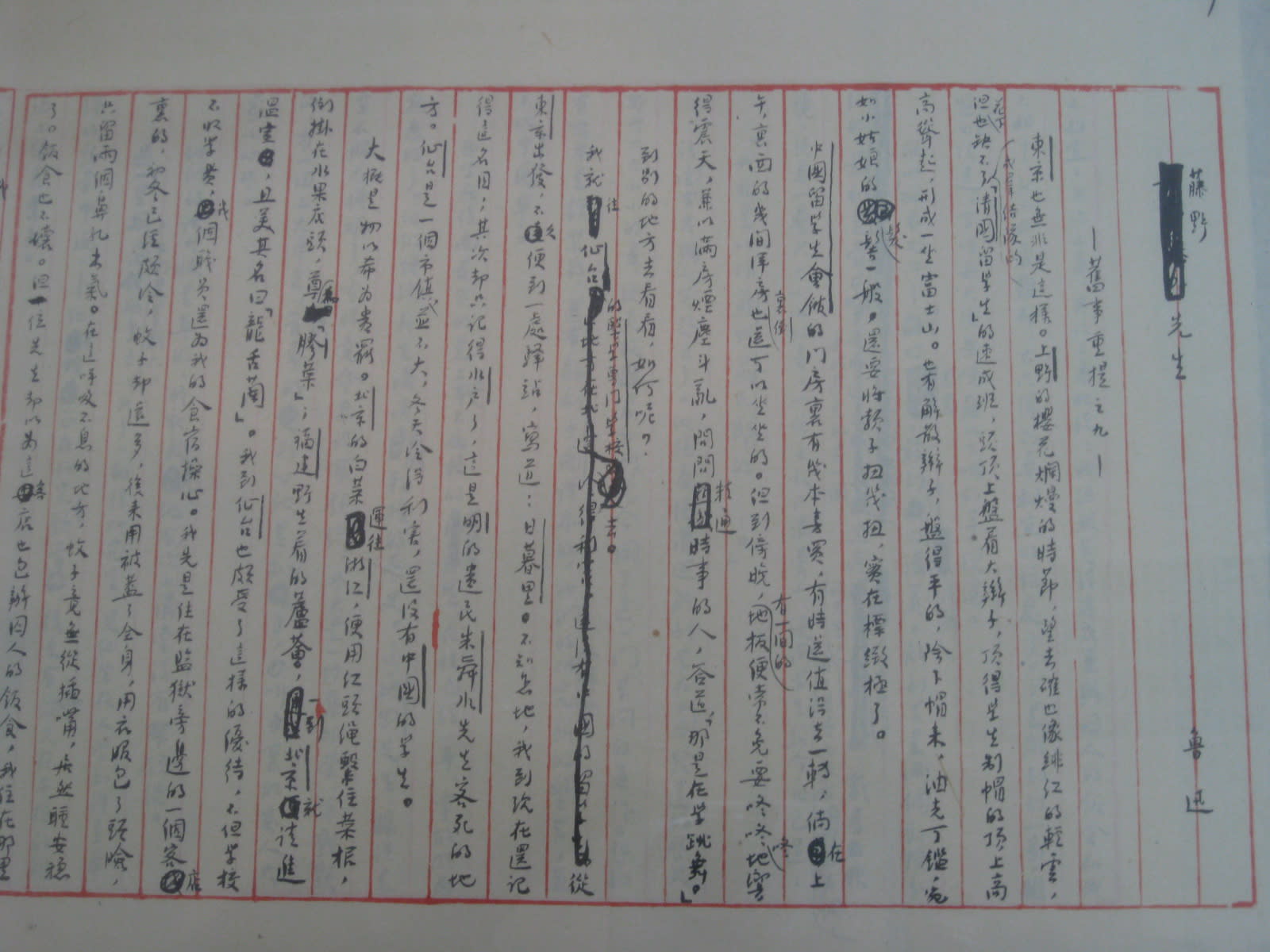

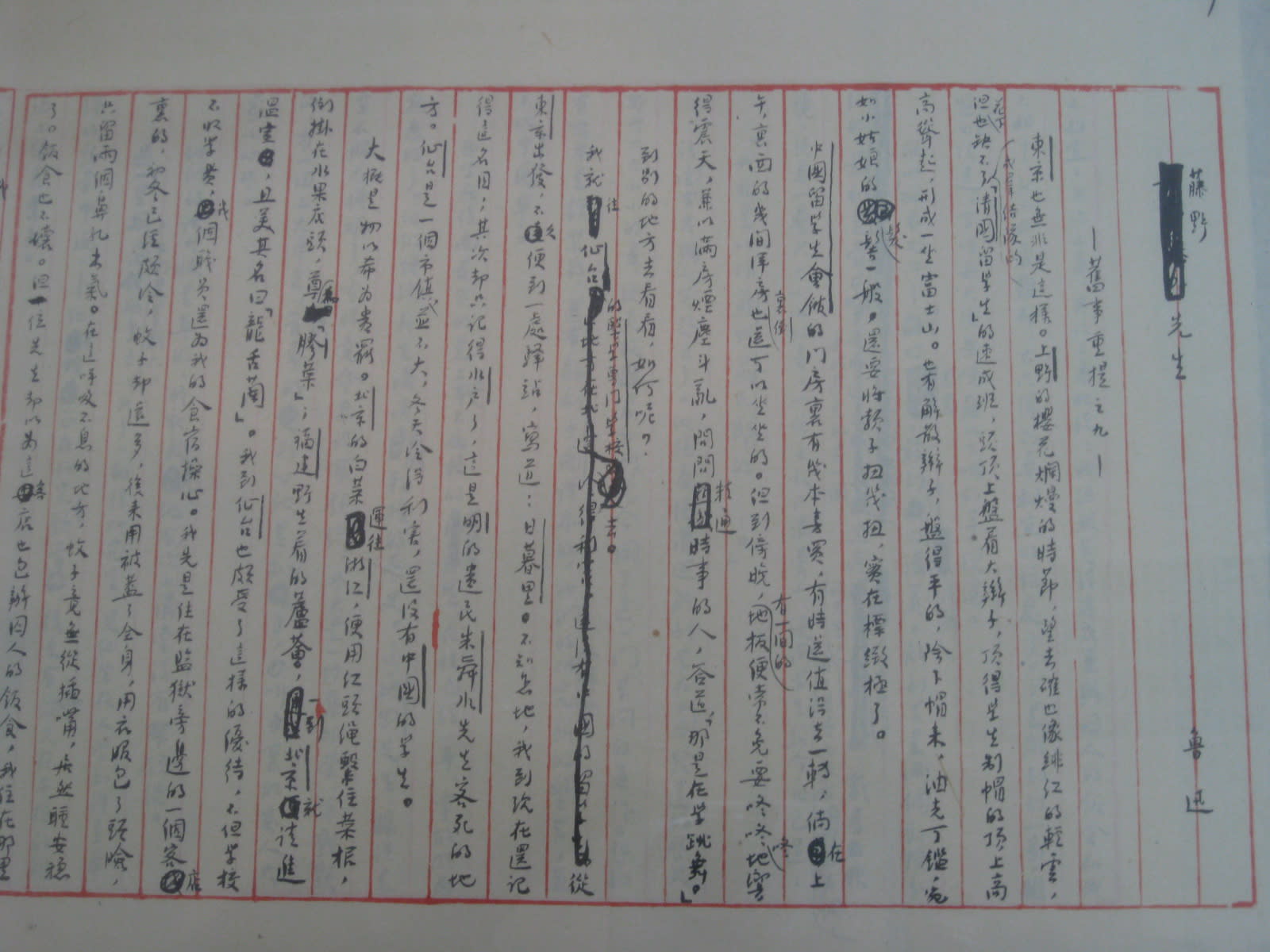

佐藤氏は上海の内山書店で働いていた児島亨氏の三男で、上海魯迅記念館研究員の肩書も持つ。その主要な実績が同文集に含まれている。魯迅が、仙台で医学を学んだ恩師の思い出を振り返った随筆『藤野先生』を書いた際、原稿用紙にはタイトルの部分が黒く塗りつぶされ、「藤野先生」と書かれていた。削られた文字が「吾師藤野」であることを突き止め2011年9月25日、発表したのが佐藤氏だ。

この作業にはもう一人、重要な人物がいる。特殊な撮影方法で解析に協力した魯迅博物館(北京)の専属カメラマン、田中政道氏。田中氏は、魯迅の息子、周海嬰氏の長女、周寧氏を妻に持つ。私は佐藤、田中両氏とも懇意にしているせいもあり、『藤野先生』タイトル問題については奇縁を感じている。

同論文で佐藤氏が指摘しているが、タイトル塗りつぶしについて、日本では当初、ほとんど注目されなかった。中国で反響があり、それがネットで日本に返ってきた、ということだ。興味深い日中情報伝達の現状である。魯迅は中国では何といっても近現代を代表する作家であり、もともと文字を非常に重んじる国でもあるので、大きな反響にはうなづける。内山完造をはじめ日本人との交遊も深いので、それが海を越えた土台にあるのだろう。

「吾師藤野」だけのタイトルはあり得ないので、オリジナルは「吾師藤野先生」だった可能性が高い。ではなぜ変わったのか。新たな資料が見つからない限り、真相を知ることは難しいが、同作品に新たな光が当てられること自体は好ましい。魯迅の対日観、対日本人観に大きな影響を与えたのが、仙台医学専門学校で解剖学を学んだ藤野厳九郎教授であることは間違いない。

外見に無頓着で、周樹人(魯迅の本名)のノートを細かく添削し、抜け落ちている個所を加筆し、文法の誤りまで直してあった。だが、授業の合間に見た記録映像が魯迅の人生を一変させる。ロシアのスパイをしたとして中国人が日本の兵士に銃殺されるシーだったが、物見遊山で見守る中国人が「万歳!」と歓声を上げるのを見て、魯迅は「あぁ、何も考えられない!(无法可想)」と嘆き、身体ではなく精神の改造へと転向する。

別れを告げに来た周樹人に藤野先生は、裏に「惜別」と書いた自分の写真を贈る。

藤野先生は魯迅に便りを送るよう言いつけるが、魯迅はその後、伝えるべき境遇がないと思っているうちに、とうとう消息が絶えた。だが、藤野先生の面影は忘れがたく魯迅の脳裏に焼き付いていた。同作品には、拙訳で恐縮だが、こう書かれている。

「私が師と認める人物の中で、彼は最も私を感動させ、私を励ましてくれた一人だ。折に触れ私はいつも思う。彼の私に対する熱意ある希望やたゆまぬ教えは、小さく言えば中国のため、つまり中国に新たな医学が生まれるよう望むからであり、大きく言えば、学術のため、つまり新たな医学が中国に伝わるように望むからだ。彼の性格は、私の目の中で心の中で偉大である。彼の名は多くの人が知らないけれども」

魯迅は藤野先生の写真を大切に持っていた。

「毎晩、疲れて、休憩したいと思うときは、電灯の下で、黒く痩せた彼の表情をちらっと眼を向けると、今にも抑揚のある口ぶりで話しかけそうに見える。すると私はたちまち良心を発見し、勇気を与えられるのだ」

『藤野先生』を書いたのは1926年10月12日。1902年から09年までの日本留学を終え、北京大学などで教鞭をとりながら新思潮をリードする文学者として注目されていた。ちょうどアモイ大学教授として赴任した直後である。

日本は侵略姿勢をむき出しにし、中国各地で抗日運動が広がっていた。恩師の母国から届く知らせに胸を痛めながら、師への思慕は暗い電灯の中でより深く心のひだを満たしたに違いない。外国人に技術を教えられる立場から、祖国の青年に精神を教える立場に変わり、改めて音信の途絶えた「師」の胸中を思ったことだろう。最高の敬意を示す「吾師」への思いは、題から外し、むしろ行間に満々と投影させることを選んだのではないか。それがよりふさわしい恩師への便りだったということだ。

佐藤氏の論文を読み、改めて『藤野先生』を読み返したら、そう感じられた。

佐藤氏は上海の内山書店で働いていた児島亨氏の三男で、上海魯迅記念館研究員の肩書も持つ。その主要な実績が同文集に含まれている。魯迅が、仙台で医学を学んだ恩師の思い出を振り返った随筆『藤野先生』を書いた際、原稿用紙にはタイトルの部分が黒く塗りつぶされ、「藤野先生」と書かれていた。削られた文字が「吾師藤野」であることを突き止め2011年9月25日、発表したのが佐藤氏だ。

この作業にはもう一人、重要な人物がいる。特殊な撮影方法で解析に協力した魯迅博物館(北京)の専属カメラマン、田中政道氏。田中氏は、魯迅の息子、周海嬰氏の長女、周寧氏を妻に持つ。私は佐藤、田中両氏とも懇意にしているせいもあり、『藤野先生』タイトル問題については奇縁を感じている。

同論文で佐藤氏が指摘しているが、タイトル塗りつぶしについて、日本では当初、ほとんど注目されなかった。中国で反響があり、それがネットで日本に返ってきた、ということだ。興味深い日中情報伝達の現状である。魯迅は中国では何といっても近現代を代表する作家であり、もともと文字を非常に重んじる国でもあるので、大きな反響にはうなづける。内山完造をはじめ日本人との交遊も深いので、それが海を越えた土台にあるのだろう。

「吾師藤野」だけのタイトルはあり得ないので、オリジナルは「吾師藤野先生」だった可能性が高い。ではなぜ変わったのか。新たな資料が見つからない限り、真相を知ることは難しいが、同作品に新たな光が当てられること自体は好ましい。魯迅の対日観、対日本人観に大きな影響を与えたのが、仙台医学専門学校で解剖学を学んだ藤野厳九郎教授であることは間違いない。

外見に無頓着で、周樹人(魯迅の本名)のノートを細かく添削し、抜け落ちている個所を加筆し、文法の誤りまで直してあった。だが、授業の合間に見た記録映像が魯迅の人生を一変させる。ロシアのスパイをしたとして中国人が日本の兵士に銃殺されるシーだったが、物見遊山で見守る中国人が「万歳!」と歓声を上げるのを見て、魯迅は「あぁ、何も考えられない!(无法可想)」と嘆き、身体ではなく精神の改造へと転向する。

別れを告げに来た周樹人に藤野先生は、裏に「惜別」と書いた自分の写真を贈る。

藤野先生は魯迅に便りを送るよう言いつけるが、魯迅はその後、伝えるべき境遇がないと思っているうちに、とうとう消息が絶えた。だが、藤野先生の面影は忘れがたく魯迅の脳裏に焼き付いていた。同作品には、拙訳で恐縮だが、こう書かれている。

「私が師と認める人物の中で、彼は最も私を感動させ、私を励ましてくれた一人だ。折に触れ私はいつも思う。彼の私に対する熱意ある希望やたゆまぬ教えは、小さく言えば中国のため、つまり中国に新たな医学が生まれるよう望むからであり、大きく言えば、学術のため、つまり新たな医学が中国に伝わるように望むからだ。彼の性格は、私の目の中で心の中で偉大である。彼の名は多くの人が知らないけれども」

魯迅は藤野先生の写真を大切に持っていた。

「毎晩、疲れて、休憩したいと思うときは、電灯の下で、黒く痩せた彼の表情をちらっと眼を向けると、今にも抑揚のある口ぶりで話しかけそうに見える。すると私はたちまち良心を発見し、勇気を与えられるのだ」

『藤野先生』を書いたのは1926年10月12日。1902年から09年までの日本留学を終え、北京大学などで教鞭をとりながら新思潮をリードする文学者として注目されていた。ちょうどアモイ大学教授として赴任した直後である。

日本は侵略姿勢をむき出しにし、中国各地で抗日運動が広がっていた。恩師の母国から届く知らせに胸を痛めながら、師への思慕は暗い電灯の中でより深く心のひだを満たしたに違いない。外国人に技術を教えられる立場から、祖国の青年に精神を教える立場に変わり、改めて音信の途絶えた「師」の胸中を思ったことだろう。最高の敬意を示す「吾師」への思いは、題から外し、むしろ行間に満々と投影させることを選んだのではないか。それがよりふさわしい恩師への便りだったということだ。

佐藤氏の論文を読み、改めて『藤野先生』を読み返したら、そう感じられた。