野上啓三インスタグラム、sushi43nogami2←こちらに変更しました。

すべての魚・貝、天然ものです。

◇営業時間について◇火曜~土曜17:30~21:55※ラストオーダー(酒類・酒類以外全て)21:25まで

日曜お子さんデーは11:30~17:30です。※日曜はお子様の日です

店には月曜(+第一日曜日)以外10:30~営業終了+aおりますのでお気軽にご連絡ください!03-3356-0170

※レストラン予約代行サービス『オートリザーブ』でのご予約は日付・時間帯にかかわらず受け付けておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おかみノート

主人の実家はお寿司屋さん。私はなんにも知らないドシロウト。

今まで見たり聞いたり体験した 寿司屋のいろんなことを書いておきたいと思います。

『 足袋 』

きもの教室に持っていく道具を確認しては大きめのカバンに入れていく。

白い熨斗烏賊みたいになっている足袋は二十四cm。

「足袋はね、一度か二度使って洗ったものだけどお稽古なら別に問題は無いでしょ。とりあえず家にある着物関係のものは全部送るから、まぁ勝手におやんなさいな」

実家の母は言った。

「はいっ靴下を脱いで、持ってきた足袋を履いてくださーい」

着物姿の先生が歩きながら声を掛けていく。二十畳ほどの稽古場に横並びで十五人、そして前にも十五人。

初級講座は無料のせいか大盛況だった。

取り出した足袋を見て動きが止まった。

指の入る部分の分かれ目が親指:他の指=1:4のバランスのはずなのに、私の足袋は親指+人差し指+中指:薬指+小指=3:2になっていた。ゴソゴソと履いてみると中指と薬指のあいだに分かれ目がきた。これはおかしい。両隣の人を見ると既に履き終えていた。

「はいっ次いきますよ、立ち上がってー」

まずい、先に進んでしまう。このまま進まれると困るので勇気を出して質問した。

「先生、親指が入る場所に三本くらい指が入っちゃうんですけど・・」

目の前を通り過ぎようとした先生が立ち止まり、私の足を見て言った。

「あなた、ちょっとこれ、左右反対よ!コハゼが外側にきちゃってるじゃない、待っててあげるから急いで履き替えなさい」

寿司屋の女将なんだから着物くらい自分で着られなくちゃと飛び込んだ教室。

足袋は七五三を含めて数回は履いたことがあるのに、まさか自分がそんな簡単な間違いを冒すとは。

横に並んだ人たちがなんとなく顔を出しては引っ込めるという動きを始めた。

前の列の人たちも荷物を捜すふりをしてチラチラ後ろを見ている。

(足袋の右左もわからないアホはどんな顔だろう)

空気がそうこだましているようだった。

体育座りの姿勢で私だけが必死に動いている。

耳が熱い。

『 浴衣 』

通い始めて三ヶ月。

そこのきもの教室はすべての教材を一斉に買わせるのではなく手持ちのものがあればそれをどうぞお使い下さい無ければ購入もできますよという方針だったから、お金が無くてやる気だけ満々の私としてはなんとか母から送って貰った着物関係のダンボール箱の中から間に合わせようと必死だった。

自分が持っていく帯や長襦袢は教室認定のワンタッチで開閉できる洗濯ばさみのようなものが付いているものとは違っていた。

それらを欲しいとは思わなかったけれど自分だけが教室認定のものをひとつも持っていない状態がずっと続くとイヤでも目立ってくる。

もちろん何も買わなくても責められることはない。

ただ何というか、例えばヤクルトの外野席で皆がビニール傘を振っている横でジャビット人形を抱きながら読売新聞を読みふけるみたいな居心地の悪さがそこにはあった。

教室が勧めるものをほとんど全部買って先生と和気藹々な雰囲気で授業を受けている人たちが羨ましかった。

次の授業は “浴衣の着付け” だった。

前日にまたダンボール箱に手を突っ込んだ。

すると、きちんと畳まれた白地に紺のチェック柄の浴衣が出てきた。

「お祖母ちゃんが縫った浴衣も入ってるからね」と母が言っていたのを思い出した。

拡げてしまうときちんと畳めないのでそぉーっと持ちながら柄を見ると、チェックの線が竹になっていて節々がポップな感じに切れている。

ひょっとしたら江戸紋様のなんとかいうものなのかもしれないが、見ようによってはエルメスだかセリーヌだかのスカーフに縁取られている柄に似ている気がした。海外のブランドがもし浴衣を作ったらこんな柄になるのかもね、なんて思いながらカバンに詰めた。

「浴衣はね、裏に力布が付いているのといないのがあるのよ。はい、自分の持ってきた裏地をよく見てくださいねー。背中の上のほうには“肩当て”。お尻全体の座ったり立ったりに負担がかかるところには“居敷当て”。補強のための生地が付いてますか?はい、見てー。そう、ほら、ね。これは付いてる」

先生がひとりずつチェックを始めた。

いつもの日曜午前中クラスのメンバーが五人、色とりどりの浴衣を並べていた。

「あれ、野上さんの、シブーい」

同級生が私の浴衣を見て言った。

「なんか、古臭いでしょ。祖母が縫ったものらしいんだけど」

「え、いいじゃん。かえって新しいってカンジだよ。いいよ、いいよ!」

「そ、そうかな~」

ちょっと嬉しかった。

「はい、ほら、野上さん。見せてごらん拡げて。え、手縫い?おばあちゃんの?あらま、いいじゃない。どれ、裏はどうなって・・ん?」

全員が裏地に釘付けになった。

他の人のものはほとんどがサラシの無地だった。でも、これは明らかに違う。同級生が肩当てのほうを読み上げた。

「・・善光寺、参拝記念」

お尻の部分をまた別の人が読み上げた。

「牛に・・引かれて・・善光寺、詣り・・?」

オリジナルにもほどがある。

祖母は善光寺土産の手拭いを分断して当て布にしていた。お尻の部分には“牛に・引かれて・・”の四行の文章の下に、善光寺と松の風景が茶と紺と緑色でデカデカと描かれていた。

「・・あ、あらぁ、なんだか縁起がいいじゃない?」

先生が言った。同級生たちは固まっていた。

「そ、そうですねえ!わはははは~!!私のおばあちゃん、面白いっすねぇっ、いやぁ~まいった!!」

私がひとりではしゃぎ、笑った。

皆が困っているのが何ともいたたまれなかった。

『善光寺詣り』をお尻に持ってきた祖母。

こんなシュールな浴衣を作る人だったなんて。

あまり接点がないと思い込んでいた祖母のことを亡くなって二十年近く経ってから考えるとは思わなかった。

「寿司屋の女将なのに何かヘンじゃない?どことは言えないけどさ」

とお客様から言われ続けて数年。

もしかしたら私は祖母の“善光寺センス”を受け継いでいるのかもしれない。

明日は『振り袖』です

・・・・・・・・・・・

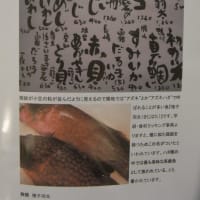

◎赤貝の仕込み 動画アップしました(5分03秒)

◎シャリ酢あわせ 動画アップしました(1分50秒)

◎かんぴょうを煮る動画アップしました(7分30秒)

◎玉子焼き動画アップしました(6分53秒)

・・・・・・・・・・・・・・・・・

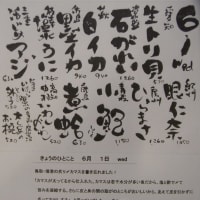

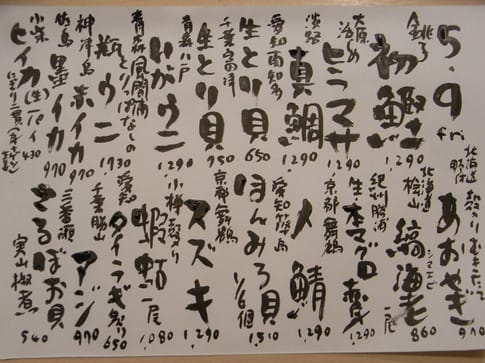

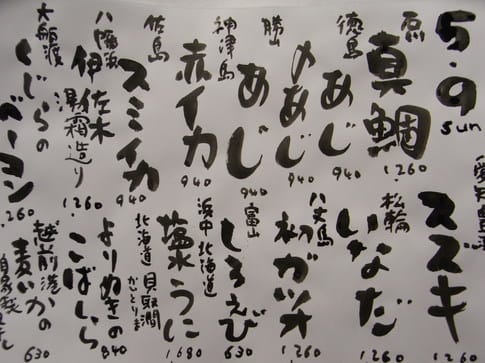

1dayアーカイブ2023年~2001年5月9日のおしながき[2023年]

[2022年]

[2022年]

一番奥のお席に座られた方のお荷物置き場を設置いたしました。

[2021年]*お知らせ*5/31まで休業いたしました

[2020年]休業いたしました

[2019年]

[2018年]

[2018年]

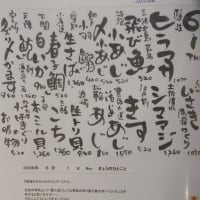

[2017年]

[2017年]

[2016年]野上啓三が見ている築地の風景 寿司屋の七十二候 4/25~4/29[穀雨・第十七候・霜止出苗しもやんでなえいずる]4/30~5/4[穀雨・第十八候・牡丹華ぼたんはなさく ]

左上から横に

・あまてカレイ(淡路)・小肌(長崎)・初カツオ(千葉勝浦)・ミンククジラ1.6tの畝須(うねす)(石川七尾)・活じめのアジ(千葉勝山)・生トリガイ(愛知) [2015年]

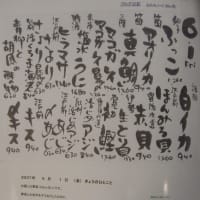

[2015年]

[2014年]お通しは静岡・由比の生サクラエビです。ヒゲ・アタマなどお口にさわるものを一尾ずつ取り除きます。

[2014年]お通しは静岡・由比の生サクラエビです。ヒゲ・アタマなどお口にさわるものを一尾ずつ取り除きます。

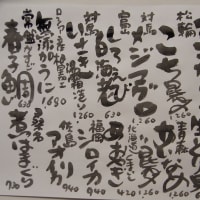

付け合せには菜の花とうぐいす菜のお浸しを。生のサクラエビには塩をほんの少しだけしのばせます。初鰹、赤イカ、いがウニ、蝦蛄、ヒラマサ、あおやぎ、ヒイカ、縞海老、生とり貝(富津)、生とり貝(南知多)、新規入荷です。今日は佐島のタコを煮ます。(足のみ)

付け合せには菜の花とうぐいす菜のお浸しを。生のサクラエビには塩をほんの少しだけしのばせます。初鰹、赤イカ、いがウニ、蝦蛄、ヒラマサ、あおやぎ、ヒイカ、縞海老、生とり貝(富津)、生とり貝(南知多)、新規入荷です。今日は佐島のタコを煮ます。(足のみ)

5月9日築地風景

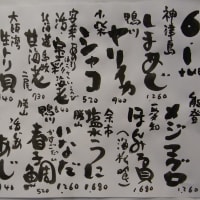

[2013年] 小柱、いままで仕入れた中で一番の大きさ、特選品とのことです。真鯛はどちらも3kg、昨日活け締め、今日活け締めの食べ比べをしてみてください。平政は食感が勝っているところからようやく味の熟成が始まる感じとのことです。初鰹、しまえび、あじ、槍イカ、いがうに、好評につき新規入荷です。

[2013年] 小柱、いままで仕入れた中で一番の大きさ、特選品とのことです。真鯛はどちらも3kg、昨日活け締め、今日活け締めの食べ比べをしてみてください。平政は食感が勝っているところからようやく味の熟成が始まる感じとのことです。初鰹、しまえび、あじ、槍イカ、いがうに、好評につき新規入荷です。

[2012年]一昨日、エアコンの風の直撃を避ける器具を取り付けました。うまく冷気が分散するといいのですが‥。

[2012年]一昨日、エアコンの風の直撃を避ける器具を取り付けました。うまく冷気が分散するといいのですが‥。  [2011年]赤いネタ、白いネタ、といろいろありますが、当店の特徴のひとつとして、“青魚=ヒカリモノの充実”というのが欠かせません!

[2011年]赤いネタ、白いネタ、といろいろありますが、当店の特徴のひとつとして、“青魚=ヒカリモノの充実”というのが欠かせません!

一見地味で華やかさには欠けますが、おいしいものが揃ってます。

[2010年]

今日は佐島のタコを煮ます。(足のみ)

[2009年]春子鯛(かすごだい)より小さい真鯛が初めて入りました。言うなれば真鯛のシンコ(新子)です。

一貫三枚(三尾)付けにて握ります。

そして岐阜・房島屋(ぼうじまや)のお酒を仕込むための水=仕込み水 を手に入れることができました。