ただGIproをつなげるだけでは、なんでこうなるの?が分からないので、GIproがどのような原理でZZR1400のパワーカーブに変化をもたらすのか説明します。

ちと長くなるので興味ある方だけお読みください。

<インジェクション制御>

ZZR1400は昔からバイクに多用されてきたキャブレターではなくフューエルインジェクション(Kawasakiの呼び名はDFI(Digital Fuel Injection))を採用しています。

インジェクションはキャブレターの吸気気流による霧吹き原理による燃料気化ガス方式ではなく、エンジン内に送り込むガソリンの気化ガス濃度をMAPというデータを使いコンピュータにより気化ガス濃度などを制御しています。

<MAPデータについて>

インジェクション制御用のMAPデータはZZR1400メーター内のRAMチップ(書き換え可能な記憶媒体)に記憶されていて、エンジンの回転数やギアポジションの変化によりMAPデータが変わり、その回転数でそのギアに合った燃料気化ガスをエンジンに送り込むようになっています。

MAPデータとはエンジンのパワー出力をコントロールする燃料気化ガスの濃度の設定値と考えると簡単です。

MAPデータ値により燃料気化ガスを濃くしたり薄くしたりしてエンジンのパワー制御を行っています。

ノーマルZZR1400は良く低速が無いだの、3000rpmの谷だのと言われますが、通常1400ccで190hp(ラムエア時200hp)もの大出力バイクは取り扱いがむづかしく、気を緩めると乗り手の技術がバイクのパワーに負けてしまい、転倒や事故につながりかねません。

また、高出力のままでは街中走行ではかなり乗りにくくライダーにストレスを与えてしまいます。

ZZR1400はどんな場面でも快適に乗れるようにとKawasakiの設計陣が苦労したようで、街中でも乗りやすいように低速のパワー出力を抑えてあります。

これらはエンジンの回転数とギアポジションで低速走行かどうかを判断できるため、低い回転域で低いギアポジションの場合、がつんっ!と来るようなパワーが一気に出ないようなMAPデータが組まれています。

先ほど書きました「ZZR1400は低速が弱い」理由はそのようなところからわざとパワー出力を抑えてあるのです。

このような理由によりZZR1400はハイパワーを求めるライダーからは「頼りない低速パワー」というように思われてしまっています。

では低速パワーを求めるにはどうしたらよいか?

簡単ですMAPデータをよりパワーが出るように書き換えればよいのです。

MAPデータはパワーコマンダー等の機器を接続し、MAPデータの書き換えを行うことができます。

しかし、パワーコマンダーは高価な上、MAP書き換えにはパソコンを接続しMAPデータのメンテナンスをする必要(パワーコマンダー本体でも書き換えは可能だが実用レベルではない)があり書き換え手順が面倒うえ、同じバイクでも個体差があり、どんなMAPデータ値が正解なのかプロのチューナーでも試行錯誤をするほど神経質なものなので、ものぐさな私などには向いていません。

<GIproの原理>

MAPデータを直接書き換えることによる低速パワーアップを行うにはどうしたらよいか?

そこで登場するのがGIproです。

先述しましたが、ノーマルのMAPデータは低速ギアの低回転域のMAPデータ値は一気にパワーが出ないような設定になっていますが、高速ギアなどの場合には低回転時にもパワーが出るようなMAPデータ値が設定してあります。

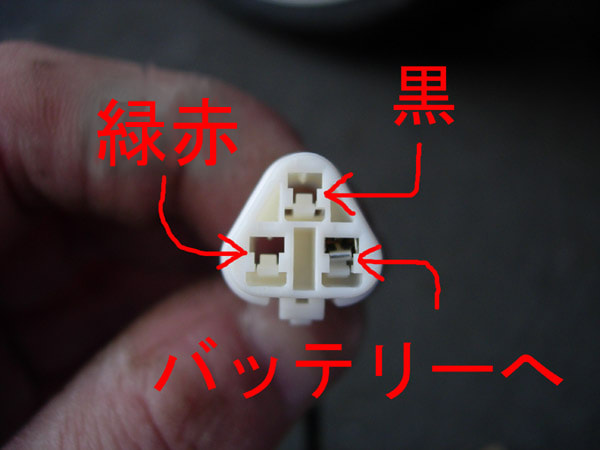

上記図はGIproを接続するZZR1400のギアポジション信号系統のコネクタ部分の図です。

制御コントローラは右側の緑赤線と黒線を流れる電流の抵抗値の変化で現在のギアポジションを認識しています。

MAPデータ値はエンジンの回転数とギアポジションごとに設定されています。

通常であればギアポジション情報が

ギアポジション1速

↓

制御(あぁギアは今1速か・・)

↓

1速のMAPデータ値採用

と、なり1速のそのときのエンジン回転数に応じたMAPデータ値により燃料噴射が行われます。

ここに図のようにGIproを間に接続すると、

ギアポジション1速

↓

GIpro(1速だけど6速って言っちゃえ)

↓

制御(あぁギアは今6速か・・)

↓

6速のMAPデータ値採用

と、途中でギアポジションの情報を書き換えてしまいます。

こうすることにより、低速ギアでも高速ギアのMAPデータ値を使うことになり、低速ギア時にもより高いエンジンパワーを得ることができるのです。

写真は実際の接続をするGIproのパーツ。

<GIproのメリット/デメリット>

GIproを接続することで低速ギア時の低回転パワーがあがるのはご理解いただけたと思います。

しかし、細かいことを言うとMAPデータ自体が固定値になってしまうのでパワーコマンダーによる詳細なMAPデータ書き換えほどの効果は望めません。

より緻密なハイパワー化を望むならGIproではなく、パワーコマンダーを選択されることをお勧めいたします。

ただし、MAPデータを書き換えてしまうと、もとのノーマル状態に戻したい場合パワーコマンダーとPCを接続しMAP書き換えをするといった面倒な作業が必要になります。

たとえばツーリングの最中に元に戻したくなったら?

ツーリング先にまでPCを持って行きますか?

GIproは本体についているボタンでモードの切り替えを行うことができます。

GIproのモードは下記の5つのモードからなります。

[-] : ノーマルモード

[1] : ZX-10R用のモードでZZR1400では使わないモード

[2] : ギアポジション5速固定モード

[3] : ギアポジション6速固定モード

[4] : ギアポジション1速はノーマル、それ以外は6速固定モード

つまり、ボタンひとつでノーマル走行や低速ハイパワーモードを簡単に切り替えできます。

GIproの固定位置にもよりますが、信号待ちの間にモードを切り替えることもできてしまいます。

ただし、ギアポジションを情報上固定にしてしまうので、ZZR1400のメーター上の表示もギアチェンジをしてもGIproのモード設定した

固定ギアポジションが表示されたままになります。(ニュートラルはOK)

それを補うために、GIproはデジタル表示で本当のギアポジションを表示するようになっています。

<最後に>

GIproはお手軽パワーアップカスタムとして考えるのが妥当で、より上を目指す方はやはりMAP変更によるチューニングの道を選ばれる方が良いでしょう。

しかしながら、GIproだけでも十分変化は楽しめるものと思います。

いずれにせよ、自分の目的に合ったカスタムを行うのがベストと考えます。

その目的にここで紹介したGIproが合う方はぜひ一度お試しください。

なかなか面白いですよ。

GIproの原理を説明させていただき、お気づきかも知れませんが、GIpro自体はZZR1400の300km/hの壁(リミッター)を解除する機能は構造上ありません。

巷ではGIproにリミッター解除の機能を期待するお話を良く聞きますが、残念ながらその機能はありませんのであしからず。

これが新しいバージョン。

これが新しいバージョン。  さて、何が変わったでしょうか?? ヒントです。 旧バージョン

さて、何が変わったでしょうか?? ヒントです。 旧バージョン  新バージョン

新バージョン  ね、かっこよくなったでしょ。 並べてみるとこうなります。

ね、かっこよくなったでしょ。 並べてみるとこうなります。  サイドディフェーザー(サイドカバー)を今までの自家塗装のものからプロに塗装してもらったものに交換しました。さすがプロの塗装は違う。それについでにベース色を車体と同じメタリック・ディアブロ・ブラックにしてもらったので、今まで以上に高級感が出ました。

サイドディフェーザー(サイドカバー)を今までの自家塗装のものからプロに塗装してもらったものに交換しました。さすがプロの塗装は違う。それについでにベース色を車体と同じメタリック・ディアブロ・ブラックにしてもらったので、今まで以上に高級感が出ました。  手前が新バージョン、奥が旧バージョン 取り付けるとこうなります。って、くどい??w

手前が新バージョン、奥が旧バージョン 取り付けるとこうなります。って、くどい??w  まぁ、許してください。それほど嬉しいんすw 最後の写真は同じくシルバー&メタリック・ディアブロ・ブラックに塗った兄貴分ZZRとの2ショットっす。

まぁ、許してください。それほど嬉しいんすw 最後の写真は同じくシルバー&メタリック・ディアブロ・ブラックに塗った兄貴分ZZRとの2ショットっす。  どちらも格好いい!!

どちらも格好いい!!

これが新しいバージョン。

これが新しいバージョン。  さて、何が変わったでしょうか?? ヒントです。 旧バージョン

さて、何が変わったでしょうか?? ヒントです。 旧バージョン  新バージョン

新バージョン  ね、かっこよくなったでしょ。 並べてみるとこうなります。

ね、かっこよくなったでしょ。 並べてみるとこうなります。  サイドディフェーザー(サイドカバー)を今までの自家塗装のものからプロに塗装してもらったものに交換しました。さすがプロの塗装は違う。それについでにベース色を車体と同じメタリック・ディアブロ・ブラックにしてもらったので、今まで以上に高級感が出ました。

サイドディフェーザー(サイドカバー)を今までの自家塗装のものからプロに塗装してもらったものに交換しました。さすがプロの塗装は違う。それについでにベース色を車体と同じメタリック・ディアブロ・ブラックにしてもらったので、今まで以上に高級感が出ました。  手前が新バージョン、奥が旧バージョン 取り付けるとこうなります。って、くどい??w

手前が新バージョン、奥が旧バージョン 取り付けるとこうなります。って、くどい??w  まぁ、許してください。それほど嬉しいんすw 最後の写真は同じくシルバー&メタリック・ディアブロ・ブラックに塗った兄貴分ZZRとの2ショットっす。

まぁ、許してください。それほど嬉しいんすw 最後の写真は同じくシルバー&メタリック・ディアブロ・ブラックに塗った兄貴分ZZRとの2ショットっす。  どちらも格好いい!!

どちらも格好いい!!