これは フランスにある

蠣崎波饗作

まちがった!

時々記事書いてるつもりだった

でも 絵 見たいでしょう?

このまま載せておく

ファイル容量が増えるわけでもないし

これは フランスにある

蠣崎波饗作

まちがった!

時々記事書いてるつもりだった

でも 絵 見たいでしょう?

このまま載せておく

ファイル容量が増えるわけでもないし

琳派の展覧会を見て

これは 抽象画だ と また思った

無対象画をいうなら

対象があって描いているけれど

色 形 構図 線 こういう造形要素を文学的だったり哲学的だったりしないで

造形要素が際立って構築されてると

私は 抽象画だ! と反応してしまうらしい

画像じゃあよさが伝わらないが

画像じゃあよさが伝わらないが

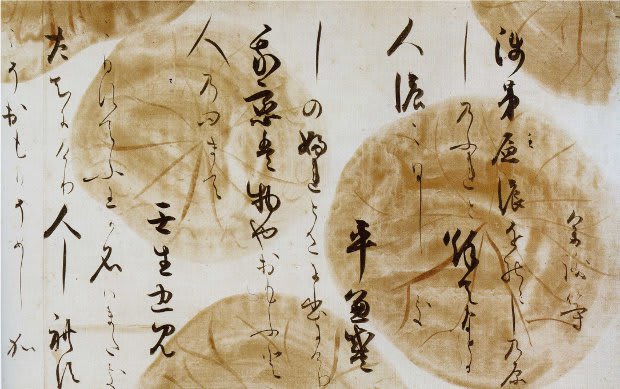

これは

百人一首

宗達の書いた下図の料紙に光悦が書いた

文学的じゃなく

って

よく知ってるお歌だから 読もうと必死になったけれど

浅茅生(あさじふ)の 小野の篠原 忍ぶれど あまりてなどか 人の恋しき

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで

恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか

このみっつ

番号順だけれど 連歌みたいに響きが続く

音楽的だなあ

これは 宗達の扇面散らし屏風の部分

これは 宗達の扇面散らし屏風の部分

こうのを見ると

かっこいい! しびれる! と ミーハーな反応になる

これは

光琳の葵図屏風の部分

この色と形のリズム 対象が描いてあったって

抽象だと 思ってしまう

葵の花を見てみよう

それで描いてみよう

こうなるか? 常人はこうならない

ブラックマロウが当時あったの?

この 黒い花 かっこいい と思ったが

これは 銀で描かれたそうで酸化で黒くなった

!!

付和雷同 ミーハーおばさんには それさえかっこいい!

と

勝手にしびれてる

図録を買ってきたが

琳派の造形的なあれこれ時代背景

専門家がいろいろ書いてくれてると思ったが

図録の文字部分 期待外れ 読みでがなかった

こういうの書く人 「どうせ読みゃしない」

と

大衆蔑視なこと考えるんだよ それはいけないです

美術館というものは

展覧会をやって 大衆をひれ伏せさせようという魂胆ではダメです

ちゃんと学問をおさめた人が

展示を通して ちゃんと観衆を教育して

より物事が見えるようにする役割を果たさなければいけない

そういうことに

学者や芸術家を動かさなければいけない

これは

若い画家の受け売りです

文人画とか禅画とか漢画とか

文人画とか禅画とか漢画とか

何がどうなのか

わからなかったが

文人画って江戸時代以降なの

雪舟のはじゃあ漢画ということになるのかなあ

文人画は

本来為政者が

民を幸せに導くために

豊かな感性と

深い洞察力を身につけなければならない

そういうために

音楽詩歌すべてを学んだ一つだって

そういうことらしい

儒教的な

思想が背景に背骨としてあるもの

それが

様式として

日本では広がった

実際

日本の文人画家にも

身分の高い 支配階級の人も多いけれど

為政者としての必須の自分磨き というのではなくなって

野のものも詩を書き文字を描き絵を描いた

そういう風になっていったのが日本の文人画

為政者は心豊かに感性を磨き洞察力を高める!?

実際は権力争いにまみれてはいたけれど

それでも 政治は理想を追って行うものという前提は

儒教精神なのか

あ そうか

私も 形式 様式的にものをとらえちゃうなあ

上の絵は「東雲篩雪図」浦上玉堂

どうも 儒教的な思想なんて 読み取れません

わかんないし

でもなんかみんな似た絵と思ってたが

だんだん違いが分かってきた

玉堂の絵に惚れたことはなかったが この絵は好き

みんな中国の絵を学んできた

三遠法というのがあるそうで

見上げて遠近感を出す

見遥かせて遠近感を出す

俯瞰で遠近感を出す

これは間違いで 以下のようにとらえることだそうです

平遠とは、平原の広がりを、角度の小さい俯瞰視によって、

画面に穴の開くような奥行きとして表現すること、

高遠とは、聳え立つ山の高さと大きさを、これを仰視するようにして捉え、

あわせて山体と観者との間に巨大な空間の厚みを構成すること、

深遠とは、Ⅴ字型の山襞を左右から折り重ね、渓谷の奥行きあるいは

山々の重なりと遠さを表現すること

このほか感覚的遠近法をくわえて構図化して

六遠法とか 理論化されている

そういうのをなるほどなるほどと

取り入れたりして

模写もしたりして

勉強したらしい

下の雪舟で 多視点と書いたが

多視線だな

後はいろいろな方法が 中国の画法から学び取られてきた

マチュエールなどもいろいろ方法論があるらしい

この筆遣い墨づかいは

渲染法というそうで 乾燥したかすれたタッチの烘染法と

対比的な方法

どうも

私は技法にこだわるなあ

でも水彩に生かせそう

KINU洋画会の江戸さんが亡くなった後

遺品の整理をしたとき

浮世絵の本を 分けていただいた

広重 英泉・国芳・国貞 春草 清親の4冊

日本人なのに浮世絵のことなんか恥ずかしながら実に知らない

わからないということはいいことだ

へえ!そうだったの!?ということが展開していくからね

ハイ 負け惜しみでござんす

当初浮世絵師は

やまと絵の伝統を引き継ごうという意欲があったんだそうだ

やまと絵! またわからん

広重と北斎って対照的に感じる

どっち派?と聞かれると

ピカソ派 っていうみたいに北斎派

ミーハーな気分で

でももうちょっとよく知りたいと

広重の本を読み始めた

へえ

広重は定火消同心という幕府の公職についていたんだそうだ

おじいちゃんに後継ぎが生まれ家督を返して

その職を退くことになる

へえ

浮世絵師ってなんとなく町人職人という気分でいたが

下級武士だ

そういう出自の絵描き 江戸時代多いような気がする

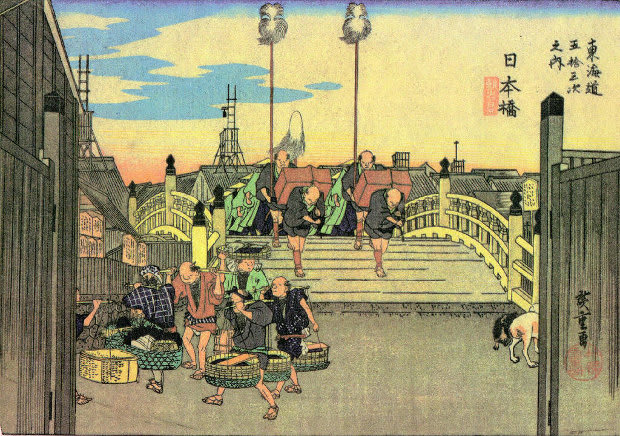

この日本橋の絵に

この日本橋の絵に

変わりバージョンがあるとは知らなかった

はは

はは

増殖する人々

しかもこれらの絵と

司馬江漢を巡る話もあるらしい

時代は近く江漢は広重より50歳年上

広重の遠近法を見て ちょっと年代を調べた

なるほど江漢を見てるんだなとは思った

http://www.geocities.jp/web_ukiyoe/kokan.html

ここにいくと

面白い話が書いてある

こうなると推理小説だ

「風の絵師」以来

自分はお隣の国の絵を知らないなあと気になってた

しかし 日本人の絵師は中国や朝鮮の絵画を勉強してきたのだと分かった

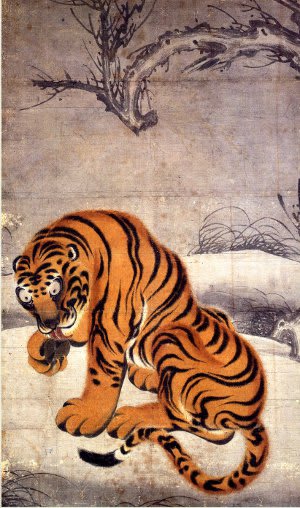

右の絵は

右の絵は

上が昔は

北宋の

李公麟という人の絵だと言われたそうだが

実際はもっと後の時代の朝鮮のものらしい

↓が若冲の絵だ

現代の感覚だと

なんだ パクリか?

となるけれど

そもそも昔は絵のお勉強って

お手本をそっくりまねして描くのよね

驚くほどのことではない

宗達の犬の絵にそっくりの

犬 の朝鮮の絵もあった

の朝鮮の絵もあった

上の絵は

京都正伝寺にあるそうだ

正伝寺と言われても

私は山楽の水墨画しか思い浮かばないが

上の絵があるんだ

見に行きたい

若冲は見たんだな

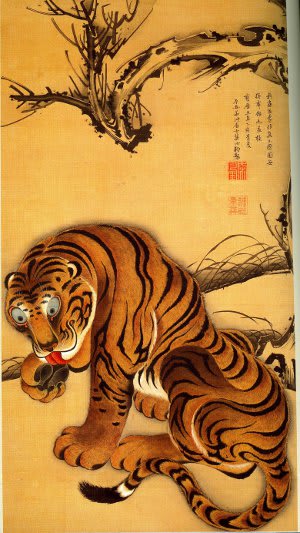

この虎の絵

そっくりそのまんま

でも

表情はやはり 若冲だ

相国寺の坊さんが

若冲に中国の絵やら朝鮮の絵やら

見せて勉強させてあげたんだって

相国寺の美術館には

若冲の絵がどっさりある

印象に残ってるのはブドウの絵だが

そのオリジナルは朝鮮の絵だそうだ

そういう関係だったのか

ところで仰天するような楽しい虎の絵があるよ

19世紀朝鮮だ

19世紀朝鮮だ

朝鮮の民画という項にあった

民画って日本の絵も含め

それらの価値や美を見出して

世に広めたのは

柳宗悦氏だ

右の絵は

芹沢銈介美術館にあるそうだ

柳宗悦・芹沢銈介ともに

民芸運動のリーダーだ

(私 若者時代民芸協会関係のお店で

働いて

仕入部長さんの後をくっついて

いろいろ教わったのに

朝鮮の絵画と 日本の関係 考えたことがなかった

ああ 損した)

民画は 民芸館に行くといろいろ見られるかも

今度行こう!

で

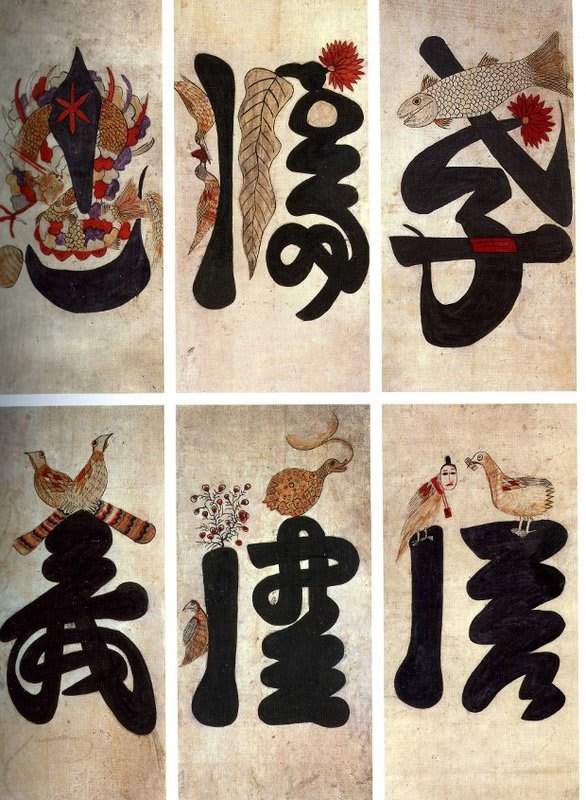

↓見て!!!! これ朝鮮の文字絵

わい!

芹沢銈介氏の型染めのヒント

ここかあ!

→

→

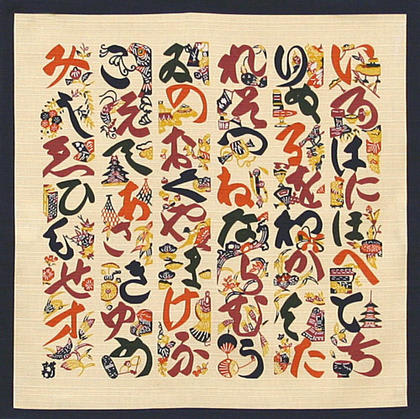

芹沢銈介氏の文字絵の

風呂敷

だいぶ

だいぶ

江戸時代がわかってきた

ただ

社会情勢だの政治情勢だの

経済のことだのはわからない

絵画のことが

分類して

頭に入ってきたということ

だいたい

やまと絵と漢画って

どこがどう違うの

といまいちわからなかったが

漢籍の

教養のない私には

わからないのが

漢画だ

アハハ

われながらおかしな理解だ

でも

江戸時代の教養人というのは

その属する階層によって 繰り広げる世界が違い

それぞれ交流もあったということのようだ

教養人というからには 経済的に あるいは身分的に

アッパーな層の文化だから

江戸時代に私がいたら

縁のない世界

私の世界は 民芸の世界だな

禅画というのは縁があるかも

でも 現代に生きる私には禅がなんだかわからない

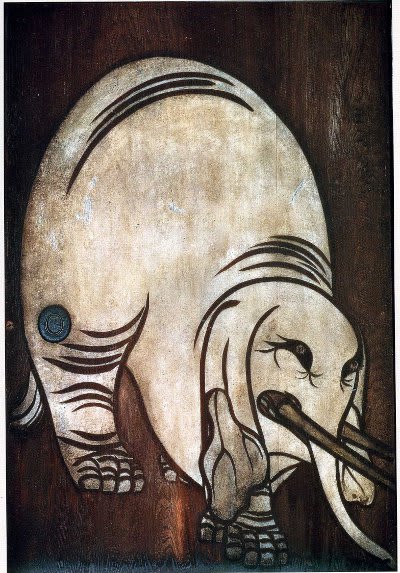

上の画像は 養源院の宗達の杉戸絵

京都に行くたびたいていは養源院に寄るから

何回も見てる絵だ

考えてみると すごいぶっ飛んでる絵だよね これ

琳派って 意匠というかデザインの斬新さというイメージだったけれど

光悦 宗達と考えると 京都の町衆の進取の土壌

そういう近代化の背景があるのに違いない

江戸の経済力ある商人階級の台頭って頭にあったけれど

京都はまた

なんというか自治意識の高い近代都市のエネルギーみたいなのを感じるけれど

何しろ 歴史的教養がなさ過ぎてわからない

光悦 とくると 書と絵画の関係もやっぱりあるんだわ

この

琳派の構図構成って

書の文化が背景にあるからこそなんだろうなあ

ほかの江戸の絵画もその平面性とか構成とか

こういう発想は

書の文化があったからという気がする

漢字の国の 絵には共通するんだろうか

江戸絵画について

知識が足りない

子供がしゃべるのを聞いて

フウン

知らなかったあということが多い

(高校で日本史取らなかったからだ

常識がないのは)

で

入門書ならわかるかもと

これを読んでる

この中の奇想の画家という項に 岩佐又兵衛が載っている

岩佐又兵衛の絵巻物を見ると おじさんの描き方がおかしくて

画集などを見るとひとりで笑っていたが

ほら こんな感じに目から下が無骨に巨大

いつもだ

全く同じ顔ばっかり と 顔ばかり眺めたりした

↑のは「堀江物語絵巻」

で

洛中洛外屏風図の舟木本も 岩佐又兵衛だと載っている

へえ 知らなかった

と思った

舟木本は東博にあるが 私は実物見たことがない

頭は混乱していて

国宝になってるのは上杉本 こっちは狩野永徳作

私もそう思ってたが 異説もあるらしい

舟木本が又兵衛というのは 確定?

この雑誌に出てくる辻惟雄という先生は

ずっと又兵衛じゃないと言ってたが ついに又兵衛だ!ということになったらしい

その辺の話は

全然 知りませんでした

顔よ 顔!

ポイントは

で

拡大画像探した

この図は洛中洛外屏風図の舟木本の部分

右上の手習いを見てるおじさん?の顔 目から下 確かに巨大無骨

ああ

これが展示される日 調べて 見に行かなくちゃ!

以上 江戸絵画について 枝葉末節でした

永徳のほうの人物は こう↓