MBO等における株式価値算定書の開示で各社算定書が具体的にどこまで開示しているのか・・・。算定をやっている人は、あんまり細かいところまで開示はしたくないんでしょう。どの算定手法を使用するかは案件ごとの事情があるのでしょうが、採否の理由の開示はあったほうがわかりやすい。

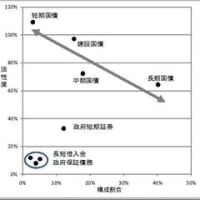

「DCF」では、株式投資リスクプレミアムは何%がいいかとか、将来成長率は何%がいいかなんて部分は神学論争になります。株式価値算定書の開示事例で、割引率を開示しているところでも、割引率の基礎となるリスクフリーレートや株式投資リスクプレミアム、βといった詳細な計算過程は開示されていません。また「事業価値の算定で一番インパクトの大きいターミナルバリューの計算方法」なども開示していません。

「類似会社比較法」は、類似会社名のみならず、比較した倍率(やはりEBITDAとPERが多いですね・・・)など各社結構詳しく開示しています。誰がやってもそんなに差がでないので詳しく開示してもあまり抵抗感がないからなのでしょうね。

「市場株価平均法」なんかは、何ヶ月平均がいいかというのも神学論争になりかねないので、1ヶ月平均だといくら、3ヶ月平均だといくら半年平均だといくらと幅で出して開示している例が多いです。

「時価純資産」は採用している例とまったく採用していない例にわかれています。個人的には

DCF > 時価純資産

なら採用しなくていいと考えていますが、その逆の

DCF < 時価純資産 で、かつ MBOの場合は、微妙な問題があると思います。

ダヴィンチのカウンターが入ったTOCのMBOの件なんかは、この問題が背景にあるようですから。

DCF>時価純資産なら時価純資産採用しなくてもいいけど、その逆(DCF<時価純資産)だとなぜ微妙な問題があるのでしょうか。

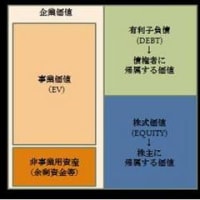

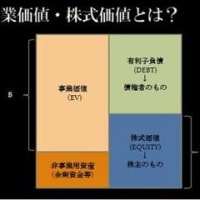

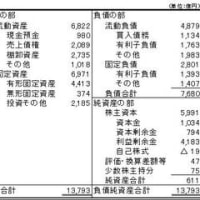

まず時価純資産=清算価値という前提で説明します。基本的に通常、M&Aの価値算定(バリュエーション)を行う場合、その会社が継続することを前提として評価を行います。事業を継続することによって得られる将来収益(資産ダイド)に着目してM&Aを行うのですから、その会社の時価純資産がいくらであるか(B/Sの右側)というのは基本的に買い手にとっては関係のない話です。

DCF<時価純資産の状況で、売り手が時価純資産の価格で買ってくれというならば、買い手は「だったら、売り手側で事業を辞めて清算したらいいじゃないか」と主張します。

買い手としては時価純資産で買ってはペイしないわけなんですから、基本的にそんな投資をしちゃあ、買収側の取締役の善管注意義務違反が問われる可能性があるわけです。もっとも、時価純資産で買収して、すぐに清算すれば損失は発生しないかもしれません。でも日本のM&Aでは「買収後、従業員の雇用は守ってね」と売り手側が主張することが多いわけで「清算価値で買え、でも清算はするな」なんて主張は自己矛盾しているわけですね。

で、break upするか、それとも双方ある程度譲歩して、買い手にとってシナジーがあるから、みたいな理由づけで、当初の

DCF<買収額<時価純資産

な価格で決着するわけです。この買収額<時価純資産というのは結構ある話でして、これが「負ののれん」の発生要因となっているわけです。

通常のM&Aならこれで済む話なのですが、MBOではこれが問題となります。なぜならば経営陣側が買収額<時価純資産で取引を決めるということは、株主にとって価値の最大化を計っていない可能性があるからです。

経営陣が株主にとっての価値の最大化を考慮するのが善管注意義務だとするならば、買収額<時価純資産でMBOしないで、会社を清算すべきだとなるわけですね。

と、ここまで書いておきながら、当初においた時価純資産=清算価値という前提に実は問題があったりします。通常のM&Aでは、清算価値というと

「含み益に税効果を考えて計算しましょう」

という程度の意味です。ところが実際会社を清算するとなるとM&Aで計算する時価純資産が残ることはまずありえません。

たとえば帳簿で100億円の在庫があったとして、事業継続なら110億円で売却できるかもしれませんが、清算する場合はバッタ屋に二束三文で買い叩かれるということもよくあります。また、従業員の退職金も自己都合退職を前提としたPBO計算ではなく、会社都合での割増しも考慮した要支給額の計算となり、負債が増大することになります。

再生目的のM&Aでは、破産の可能性も考えて、在庫は簿価の70%掛けで評価、みたいな形でこれらを考慮するのですが、通常の事業継続を前提としたM&Aでそこまで考慮したバリュエーションはあまり見たことがありません。もし時価純資産を厳密な清算価値で計算すれば、時価純資産もかなり低くなるはずで、DCF<時価純資産となるケースはあまりないのではないでしょうか?

ただ時価純資産を清算価値として捉える場合、DCF<時価純資産になるケースもなくはないです。それなら、そういうケースは、時価純資産で取引価格を決めればよいかというと、そう単純なわけでもない。

DCF<時価純資産と言うことは、事業を継続していく限り、清算価値を上回る収益を生み出せないと言う状態です。だからといって清算するわけにもいかない。

株主価値の最大化のみが取締役の善管注意義務だとするならば、会社を清算すべきかもしれません。ただ一口に清算と言っても、従業員のクビを切って、取引先にも泣いてもらって。。。。とステークスホルダーに多大な影響があるわけで、株主だけ向いて経営できないという経営者の主張も一理あるわけです。

そもそも「DCF<時価純資産」の状態にしてしまっている経営者にも問題があります。DCF<時価純資産という将来見通ししか立てられてないからです。DCF>時価純資産となるような事業計画を立てる努力が必要です。またDCF<時価純資産となる状態ということは、所有資産が十分に活かされてないことを意味します。

たとえば、土地の時価が100億円のところに、50億円の工場を立てて事業を営んでいる会社があるとします。単純化のために、現預金・借入金・その他債権債務はなく、時価純資産は150億円とします。

ところが、その工場が生み出す製品は、競争が激しく、ほんの少しの利益しかでず、会社のDCF価値は70億円しかないというケースを考えて見ましょう。

会社を清算する場合、工場の建物とか機械の大半は、同業の買い手とかがいない限り、ほとんどスクラップ価値しかありません。そのため、時価純資産は150億円ですが、実際に清算した場合、工場の建物・機械の価値はほとんどなく、土地の価格100億円しか手元に残らないとケースがままあります。するとこの100億円が清算価値となります。

それでもDCF価値70億円<清算価値100億円です。

つまりこれは、100億の土地があるのに、それが活かされていないということを意味します。じゃあ、この会社は清算すべきでしょうか?といっても、これだけの情報量じゃ判断しづらい。では、この工場は都会のど真ん中にあって土地の値段が100億円もするけれど、ちょっと田舎にいけば同じ面積の土地が、10億円で売られているとしましょう。さらに、現在の工場の建物と機械はそのまま移転させることができ、そのコストが15億円としましょう。その他は、工場で作られる製品の販売価格、物流費、原料調達コスト等に影響がないものとします。

正解は都会の土地を売って、田舎に移転というやつですね。

DCF価値は、事業価値は変わらず70億円だけど、土地を売却して残った現金が100-10-15=75億円ありますから、この分が非事業用資産価値として、事業価値にプラスされて、DCFによる株式価値は、70億円+75億円=145億円となって清算価値100億円を上回ることになります。

DCFの株式価値=事業価値+非事業用資産価値-有利子負債

つまり保有資産が十分活かされていなければ資産売却などを検討します。こういった企業価値の向上につながる事業計画を考えていく必要があるというのが教科書的な答えです。

しかし、現実問題、こんな単純にいくケースってそうそうないんです。DCF<清算価値 → 経営的に問題って、単純に決め付けられるものではないのですよね。会社を潰さないということだけでも大変なのですから・・・

「DCF」では、株式投資リスクプレミアムは何%がいいかとか、将来成長率は何%がいいかなんて部分は神学論争になります。株式価値算定書の開示事例で、割引率を開示しているところでも、割引率の基礎となるリスクフリーレートや株式投資リスクプレミアム、βといった詳細な計算過程は開示されていません。また「事業価値の算定で一番インパクトの大きいターミナルバリューの計算方法」なども開示していません。

「類似会社比較法」は、類似会社名のみならず、比較した倍率(やはりEBITDAとPERが多いですね・・・)など各社結構詳しく開示しています。誰がやってもそんなに差がでないので詳しく開示してもあまり抵抗感がないからなのでしょうね。

「市場株価平均法」なんかは、何ヶ月平均がいいかというのも神学論争になりかねないので、1ヶ月平均だといくら、3ヶ月平均だといくら半年平均だといくらと幅で出して開示している例が多いです。

「時価純資産」は採用している例とまったく採用していない例にわかれています。個人的には

DCF > 時価純資産

なら採用しなくていいと考えていますが、その逆の

DCF < 時価純資産 で、かつ MBOの場合は、微妙な問題があると思います。

ダヴィンチのカウンターが入ったTOCのMBOの件なんかは、この問題が背景にあるようですから。

DCF>時価純資産なら時価純資産採用しなくてもいいけど、その逆(DCF<時価純資産)だとなぜ微妙な問題があるのでしょうか。

まず時価純資産=清算価値という前提で説明します。基本的に通常、M&Aの価値算定(バリュエーション)を行う場合、その会社が継続することを前提として評価を行います。事業を継続することによって得られる将来収益(資産ダイド)に着目してM&Aを行うのですから、その会社の時価純資産がいくらであるか(B/Sの右側)というのは基本的に買い手にとっては関係のない話です。

DCF<時価純資産の状況で、売り手が時価純資産の価格で買ってくれというならば、買い手は「だったら、売り手側で事業を辞めて清算したらいいじゃないか」と主張します。

買い手としては時価純資産で買ってはペイしないわけなんですから、基本的にそんな投資をしちゃあ、買収側の取締役の善管注意義務違反が問われる可能性があるわけです。もっとも、時価純資産で買収して、すぐに清算すれば損失は発生しないかもしれません。でも日本のM&Aでは「買収後、従業員の雇用は守ってね」と売り手側が主張することが多いわけで「清算価値で買え、でも清算はするな」なんて主張は自己矛盾しているわけですね。

で、break upするか、それとも双方ある程度譲歩して、買い手にとってシナジーがあるから、みたいな理由づけで、当初の

DCF<買収額<時価純資産

な価格で決着するわけです。この買収額<時価純資産というのは結構ある話でして、これが「負ののれん」の発生要因となっているわけです。

通常のM&Aならこれで済む話なのですが、MBOではこれが問題となります。なぜならば経営陣側が買収額<時価純資産で取引を決めるということは、株主にとって価値の最大化を計っていない可能性があるからです。

経営陣が株主にとっての価値の最大化を考慮するのが善管注意義務だとするならば、買収額<時価純資産でMBOしないで、会社を清算すべきだとなるわけですね。

と、ここまで書いておきながら、当初においた時価純資産=清算価値という前提に実は問題があったりします。通常のM&Aでは、清算価値というと

「含み益に税効果を考えて計算しましょう」

という程度の意味です。ところが実際会社を清算するとなるとM&Aで計算する時価純資産が残ることはまずありえません。

たとえば帳簿で100億円の在庫があったとして、事業継続なら110億円で売却できるかもしれませんが、清算する場合はバッタ屋に二束三文で買い叩かれるということもよくあります。また、従業員の退職金も自己都合退職を前提としたPBO計算ではなく、会社都合での割増しも考慮した要支給額の計算となり、負債が増大することになります。

再生目的のM&Aでは、破産の可能性も考えて、在庫は簿価の70%掛けで評価、みたいな形でこれらを考慮するのですが、通常の事業継続を前提としたM&Aでそこまで考慮したバリュエーションはあまり見たことがありません。もし時価純資産を厳密な清算価値で計算すれば、時価純資産もかなり低くなるはずで、DCF<時価純資産となるケースはあまりないのではないでしょうか?

ただ時価純資産を清算価値として捉える場合、DCF<時価純資産になるケースもなくはないです。それなら、そういうケースは、時価純資産で取引価格を決めればよいかというと、そう単純なわけでもない。

DCF<時価純資産と言うことは、事業を継続していく限り、清算価値を上回る収益を生み出せないと言う状態です。だからといって清算するわけにもいかない。

株主価値の最大化のみが取締役の善管注意義務だとするならば、会社を清算すべきかもしれません。ただ一口に清算と言っても、従業員のクビを切って、取引先にも泣いてもらって。。。。とステークスホルダーに多大な影響があるわけで、株主だけ向いて経営できないという経営者の主張も一理あるわけです。

そもそも「DCF<時価純資産」の状態にしてしまっている経営者にも問題があります。DCF<時価純資産という将来見通ししか立てられてないからです。DCF>時価純資産となるような事業計画を立てる努力が必要です。またDCF<時価純資産となる状態ということは、所有資産が十分に活かされてないことを意味します。

たとえば、土地の時価が100億円のところに、50億円の工場を立てて事業を営んでいる会社があるとします。単純化のために、現預金・借入金・その他債権債務はなく、時価純資産は150億円とします。

ところが、その工場が生み出す製品は、競争が激しく、ほんの少しの利益しかでず、会社のDCF価値は70億円しかないというケースを考えて見ましょう。

会社を清算する場合、工場の建物とか機械の大半は、同業の買い手とかがいない限り、ほとんどスクラップ価値しかありません。そのため、時価純資産は150億円ですが、実際に清算した場合、工場の建物・機械の価値はほとんどなく、土地の価格100億円しか手元に残らないとケースがままあります。するとこの100億円が清算価値となります。

それでもDCF価値70億円<清算価値100億円です。

つまりこれは、100億の土地があるのに、それが活かされていないということを意味します。じゃあ、この会社は清算すべきでしょうか?といっても、これだけの情報量じゃ判断しづらい。では、この工場は都会のど真ん中にあって土地の値段が100億円もするけれど、ちょっと田舎にいけば同じ面積の土地が、10億円で売られているとしましょう。さらに、現在の工場の建物と機械はそのまま移転させることができ、そのコストが15億円としましょう。その他は、工場で作られる製品の販売価格、物流費、原料調達コスト等に影響がないものとします。

正解は都会の土地を売って、田舎に移転というやつですね。

DCF価値は、事業価値は変わらず70億円だけど、土地を売却して残った現金が100-10-15=75億円ありますから、この分が非事業用資産価値として、事業価値にプラスされて、DCFによる株式価値は、70億円+75億円=145億円となって清算価値100億円を上回ることになります。

DCFの株式価値=事業価値+非事業用資産価値-有利子負債

つまり保有資産が十分活かされていなければ資産売却などを検討します。こういった企業価値の向上につながる事業計画を考えていく必要があるというのが教科書的な答えです。

しかし、現実問題、こんな単純にいくケースってそうそうないんです。DCF<清算価値 → 経営的に問題って、単純に決め付けられるものではないのですよね。会社を潰さないということだけでも大変なのですから・・・